Des fonds de financements publics gérés par le secteur privé

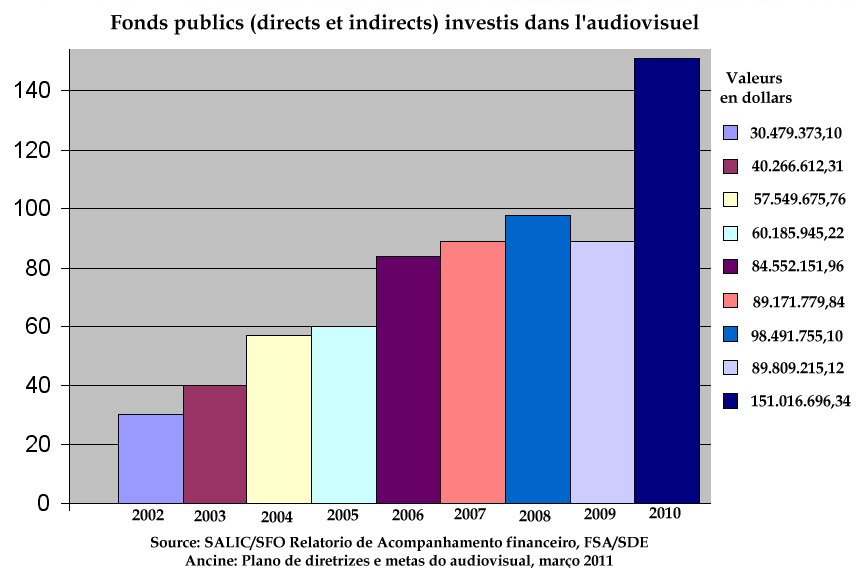

La nature de la participation de l’État dans le secteur cinématographique brésilien est le résultat d’un processus historique marqué, dans les dernières décennies du XXe siècle par deux événements majeurs : d’une part, l’extinction en 1990 du seul organisme de production et de distribution cinématographiques du Brésil, Embrafilme(6), ce qui a eu pour conséquence la mise à mort du cinéma brésilien(7). D’autre part, la reprise, ou retomada, de la production cinématographique brésilienne, notamment grâce à la création de lois d’incitation à la production et à l’investissement dans l’audiovisuel par le biais de dispositifs d’exonérations fiscales(8). À cela s’ajoute, en 2001, la création de l’Agence nationale du cinéma, ANCINE(9), organe officiel indépendant(10) qui a pour objectif, au travers de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’incitation et de réglementation du secteur, de promouvoir la culture nationale par le biais du cinéma, de promouvoir la compétitivité du secteur au travers de la production, de la distribution et de la diffusion des œuvres ; d'encourager la diversification de la production régionale et indépendante, de favoriser la participation des œuvres nationales à l'étranger ; de contrôler la production réalisée avec des fonds publics ; d’avoir un rôle de conseiller technique et administratif auprès du Conseil supérieur du cinéma également créé en 2001. Depuis 2006(11), le FSA Fundo Setorial do Audiovisual (Fonds du secteur audiovisuel) a été créé comme branche spécifique du FNC, Fundo nacional de Cutura(12)(13) (Fonds national de la culture) permettant au ministère d’investir directement dans les projets audiovisuels.

Le financement du cinéma brésilien s’adosse à trois mécanismes distincts :

- Le FSA (financement direct de l’État) et autres dispositifs publics qui constituent la part minime du financement total ;

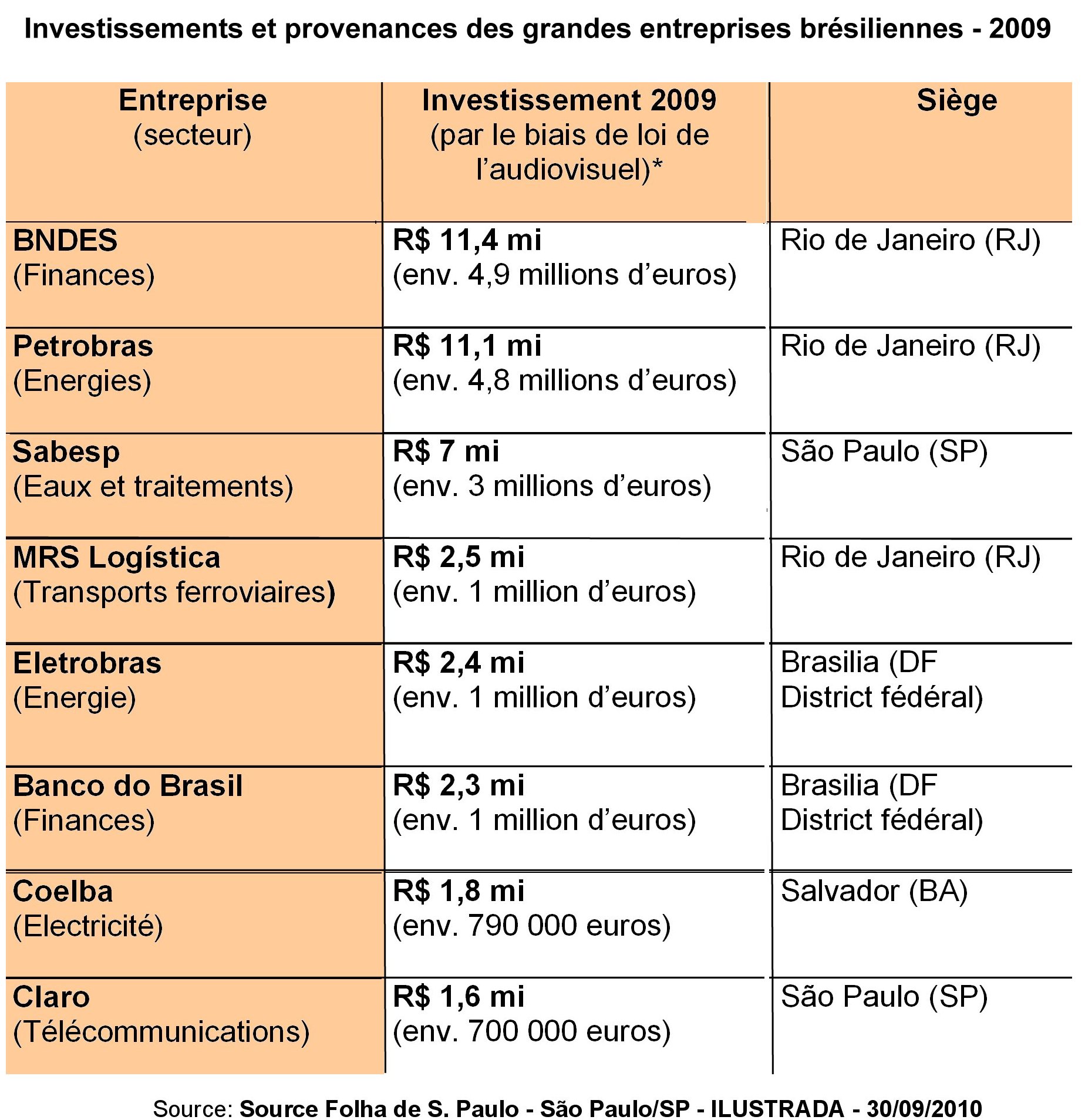

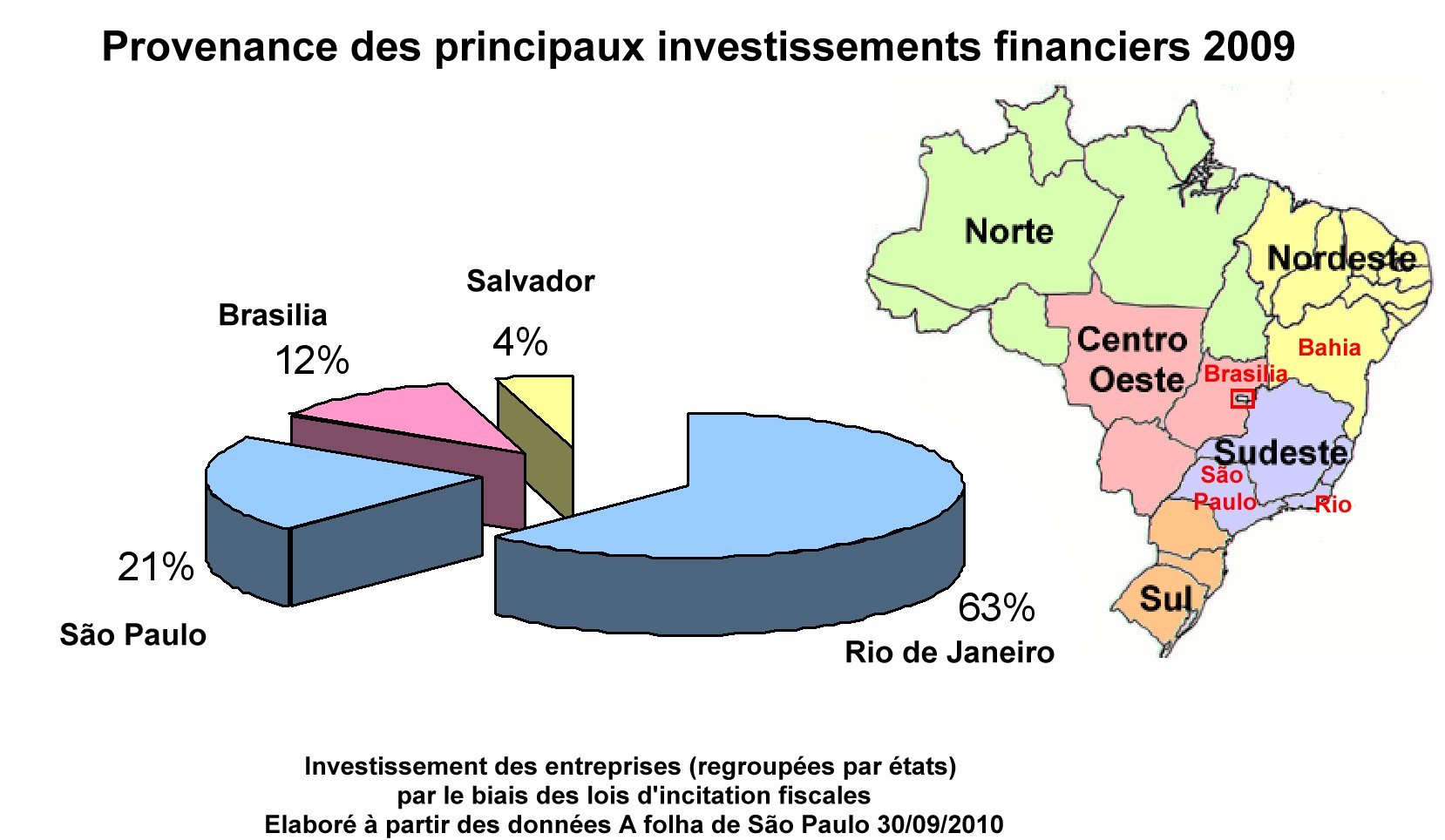

- Un dispositif d’exonération permettant aux entreprises d’investir une partie de leurs impôts sur le revenus dans l’audiovisuel afin de promouvoir leurs marques (Loi Rouanet(14), loi de l’audiovisuel(15)) ;

- Un dispositif de fonds de financement par les entreprises au travers d’achats de certificats d'investissement (FUNCINES) permettant d’investir l’argent de bénéfices fiscaux en échange d'une participation aux résultats et de la promotion de leur marques.

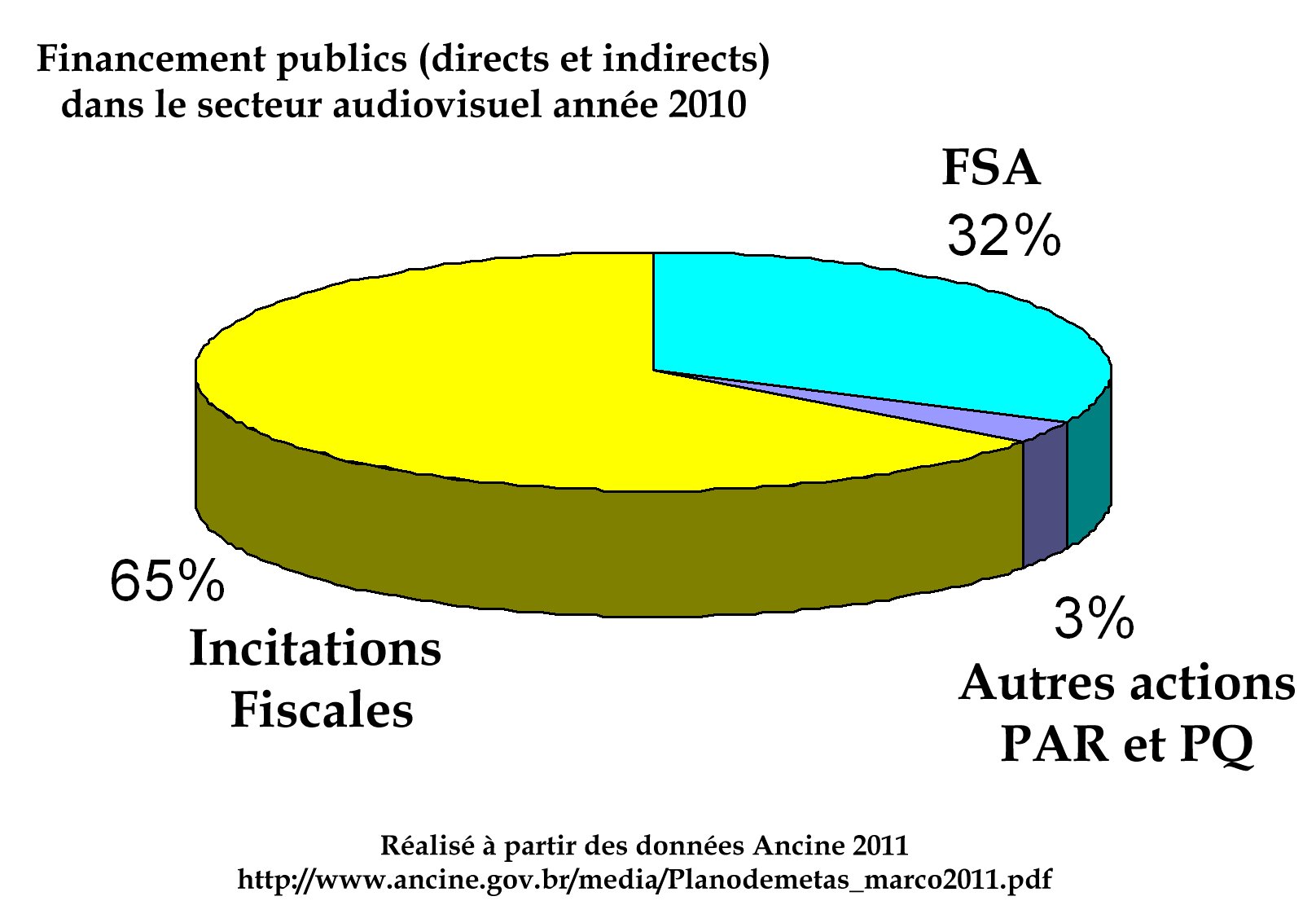

En 2010, environ 65 % du financement public du secteur audiovisuel provient précisément des mécanismes d’incitations fiscales via les lois de l’audiovisuel : articles 1(16) et 1A(17) ; articles 3(18) et 3A(19), ainsi que l’article 39 X-MP2228-1(20), les Funcines(21) et les Fonds de participation(22). Les 35 % restants sont constitués à 32 % de l’investissement direct du FSA(23) et à 3 % d’autres ressources (provenant des États ou d’autres actions d’incitations directes d’entreprises publiques, de dispositifs ANCINE(24).

En 2010, environ 65 % du financement public du secteur audiovisuel provient précisément des mécanismes d’incitations fiscales via les lois de l’audiovisuel : articles 1(16) et 1A(17) ; articles 3(18) et 3A(19), ainsi que l’article 39 X-MP2228-1(20), les Funcines(21) et les Fonds de participation(22). Les 35 % restants sont constitués à 32 % de l’investissement direct du FSA(23) et à 3 % d’autres ressources (provenant des États ou d’autres actions d’incitations directes d’entreprises publiques, de dispositifs ANCINE(24).

Le cercle vicieux du financement de la production cinématographique

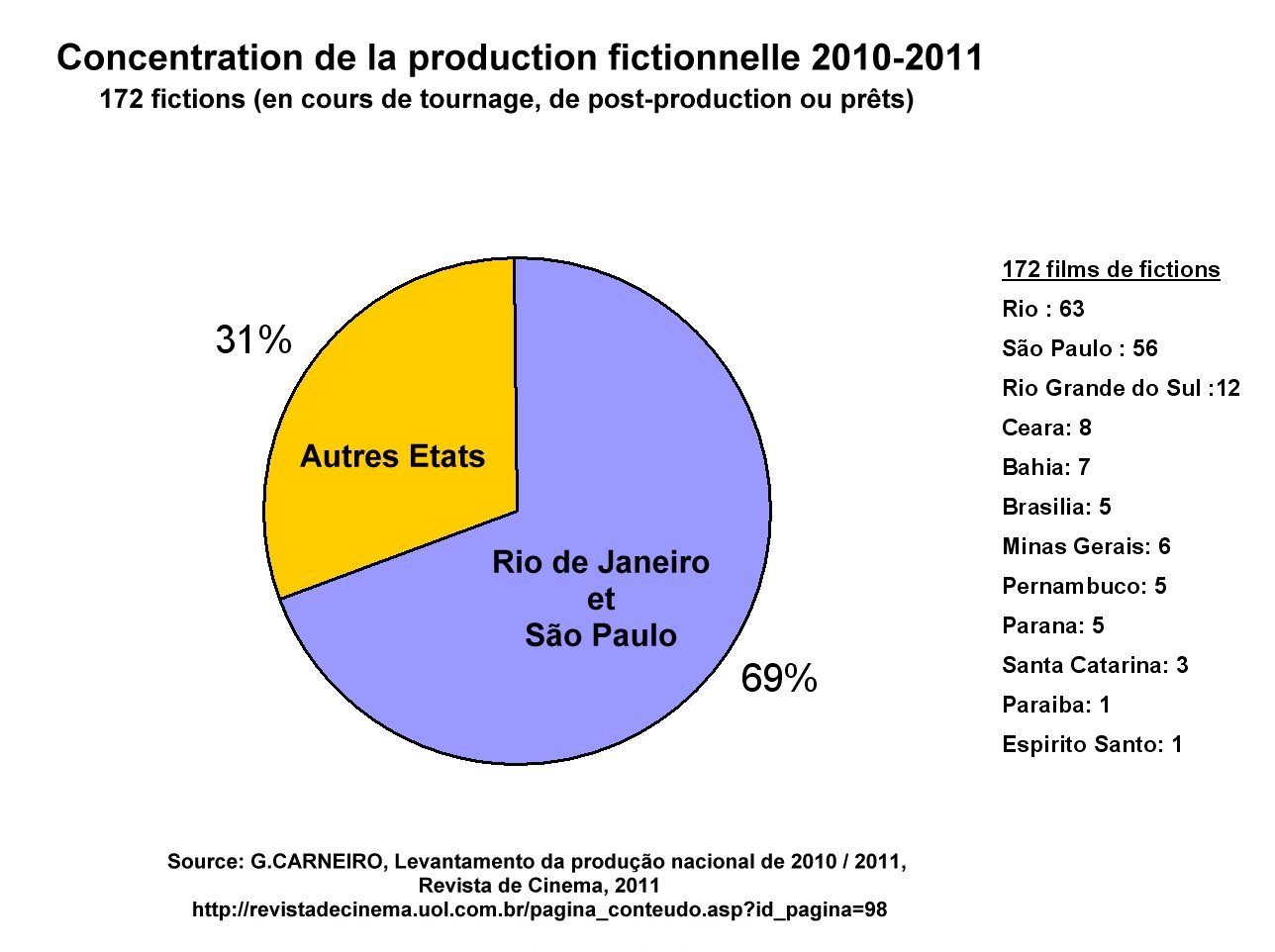

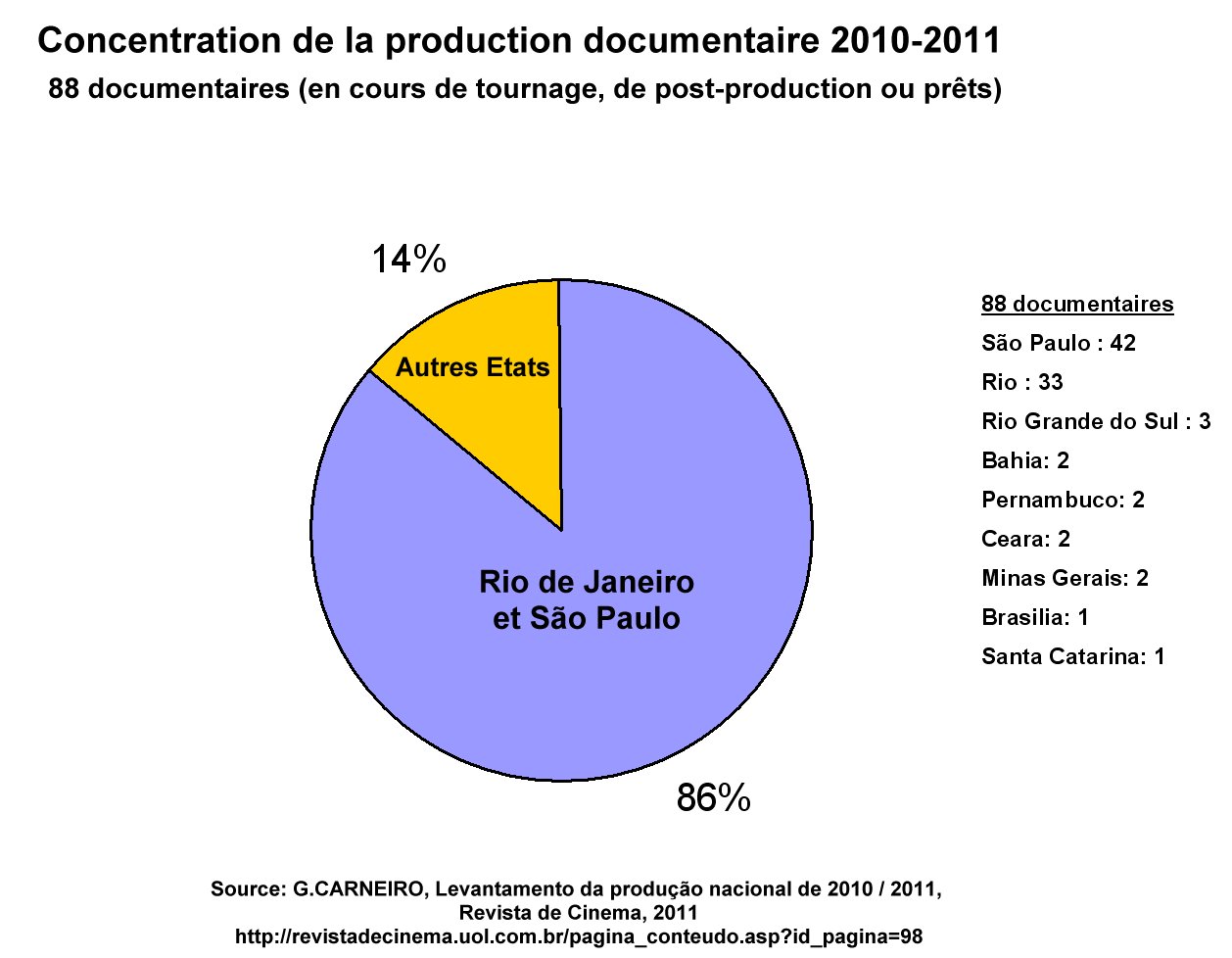

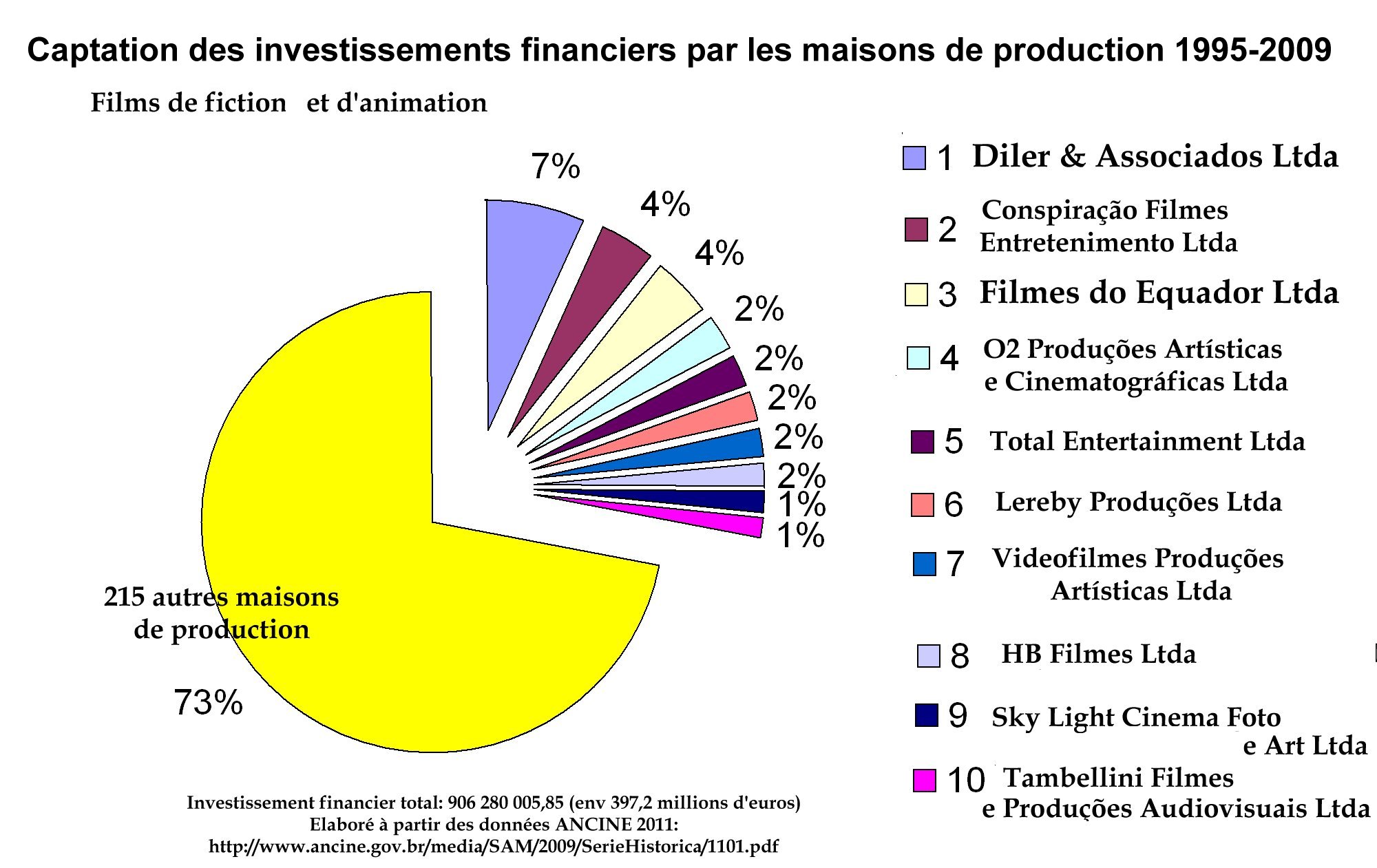

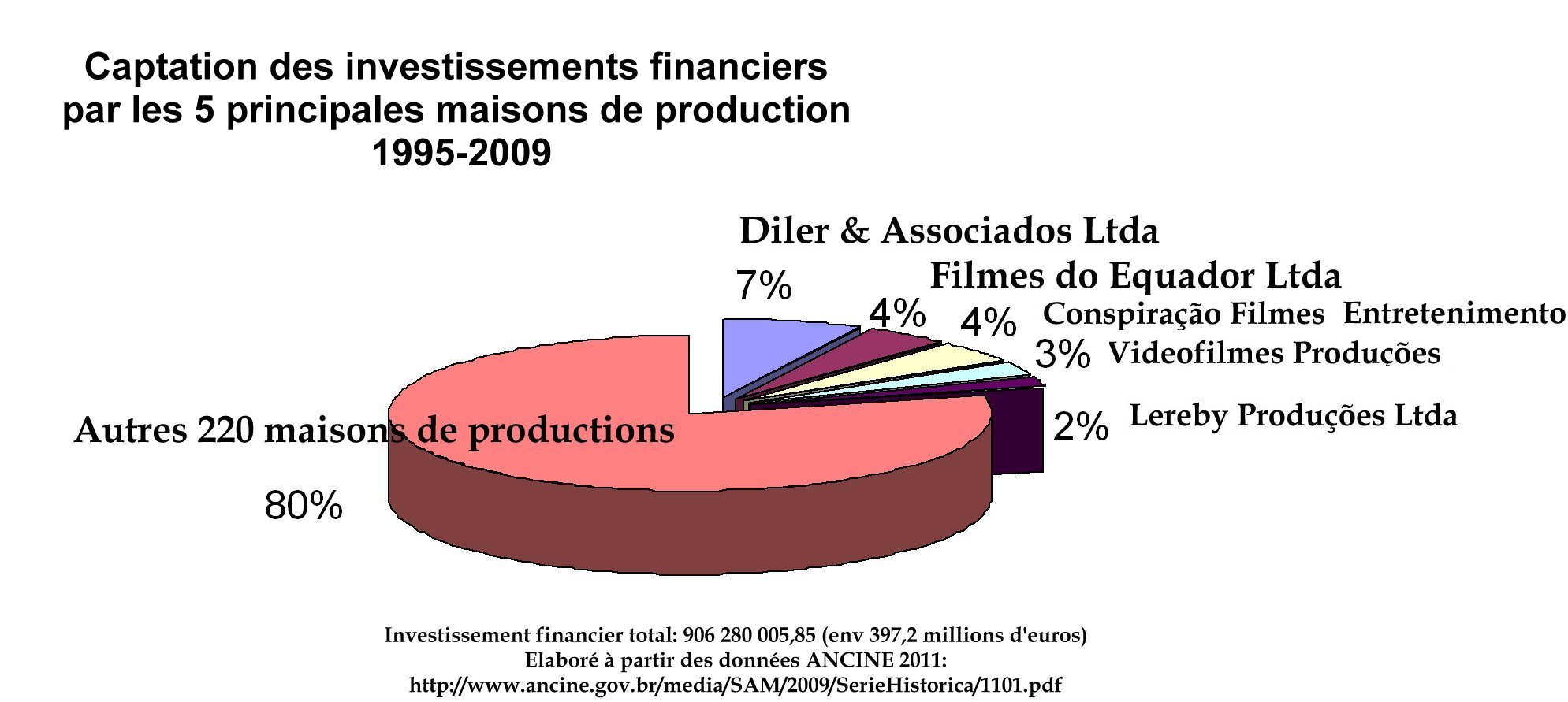

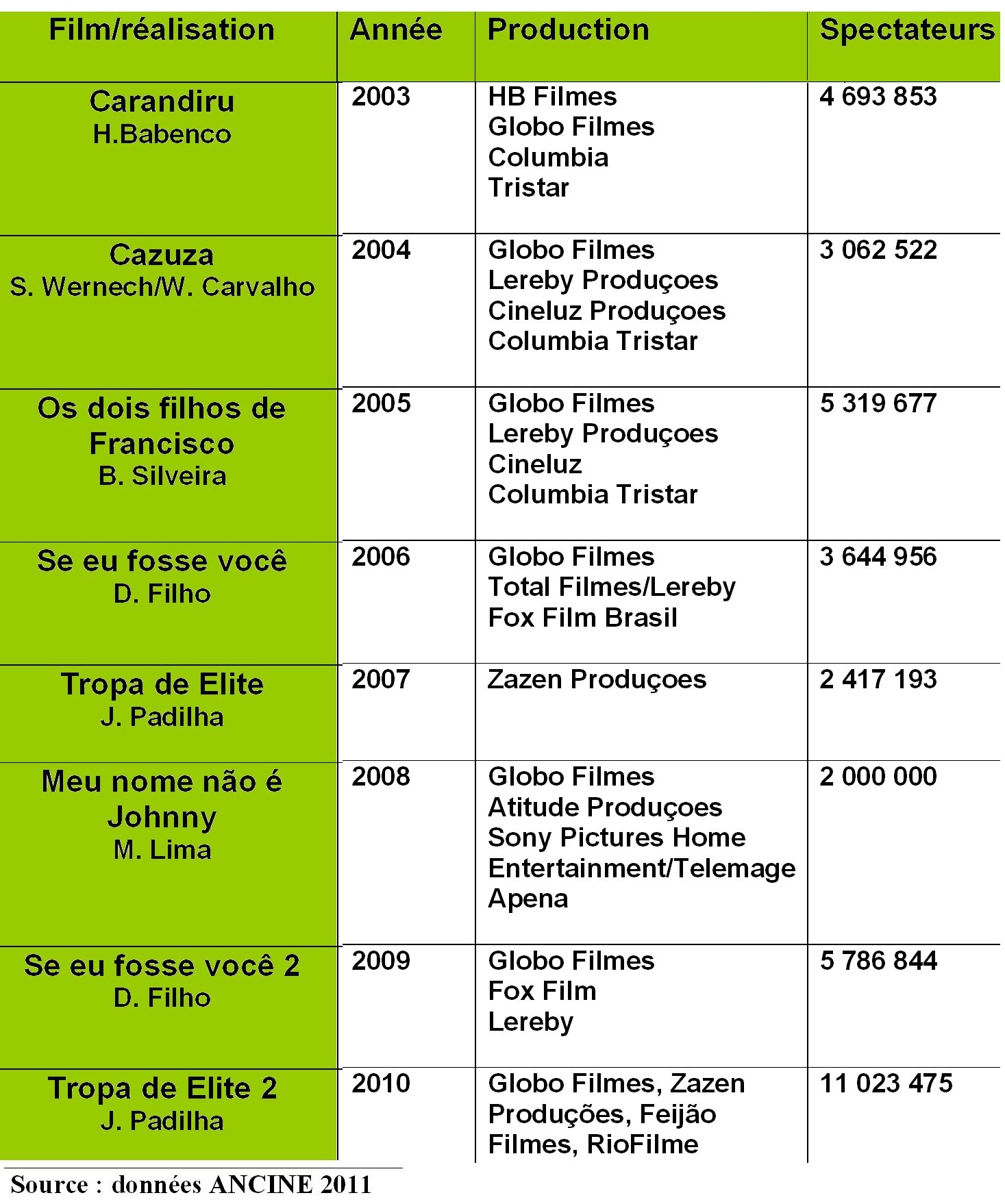

Comme nous l’avons indiqué, la concentration des moyens financiers se traduit également par celle des structures de production.Entre 1995 et 2009, sur l’ensemble des 225 maisons de productions répertoriées par l’ANCINE(28), dix d’entre elles (4,4 %) ont bénéficié de plus d’1/4 de la somme totale des investissements du secteur (27 %) qui s’élevait à 886 472 702,61 reais (soit environ 388,24 millions d’euros). Ces dix maisons de productions sont pour deux d’entre elles (HB films et 02 Produções) basées à Sao Paulo et pour les huit autres basées à Rio de Janeiro.

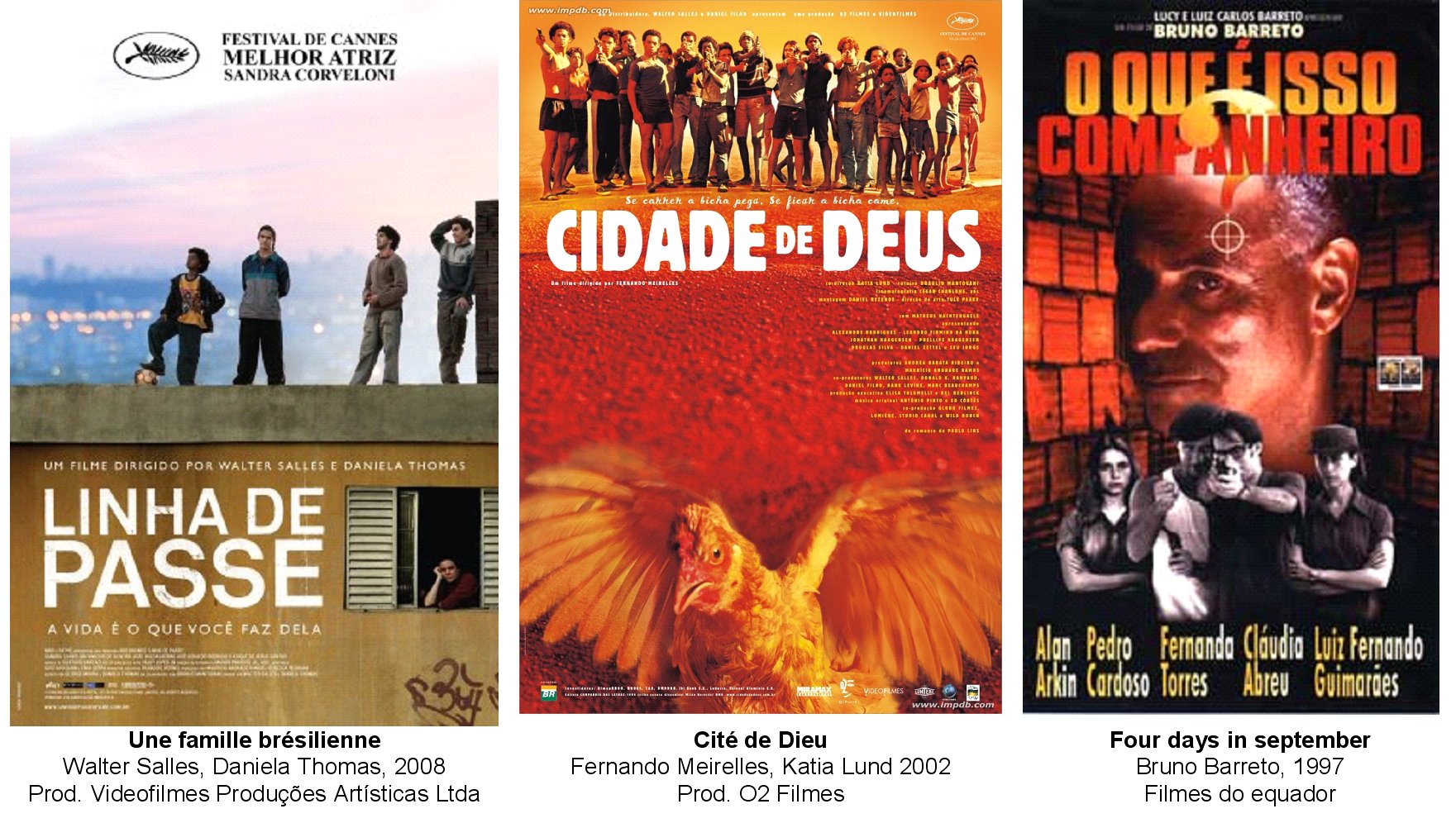

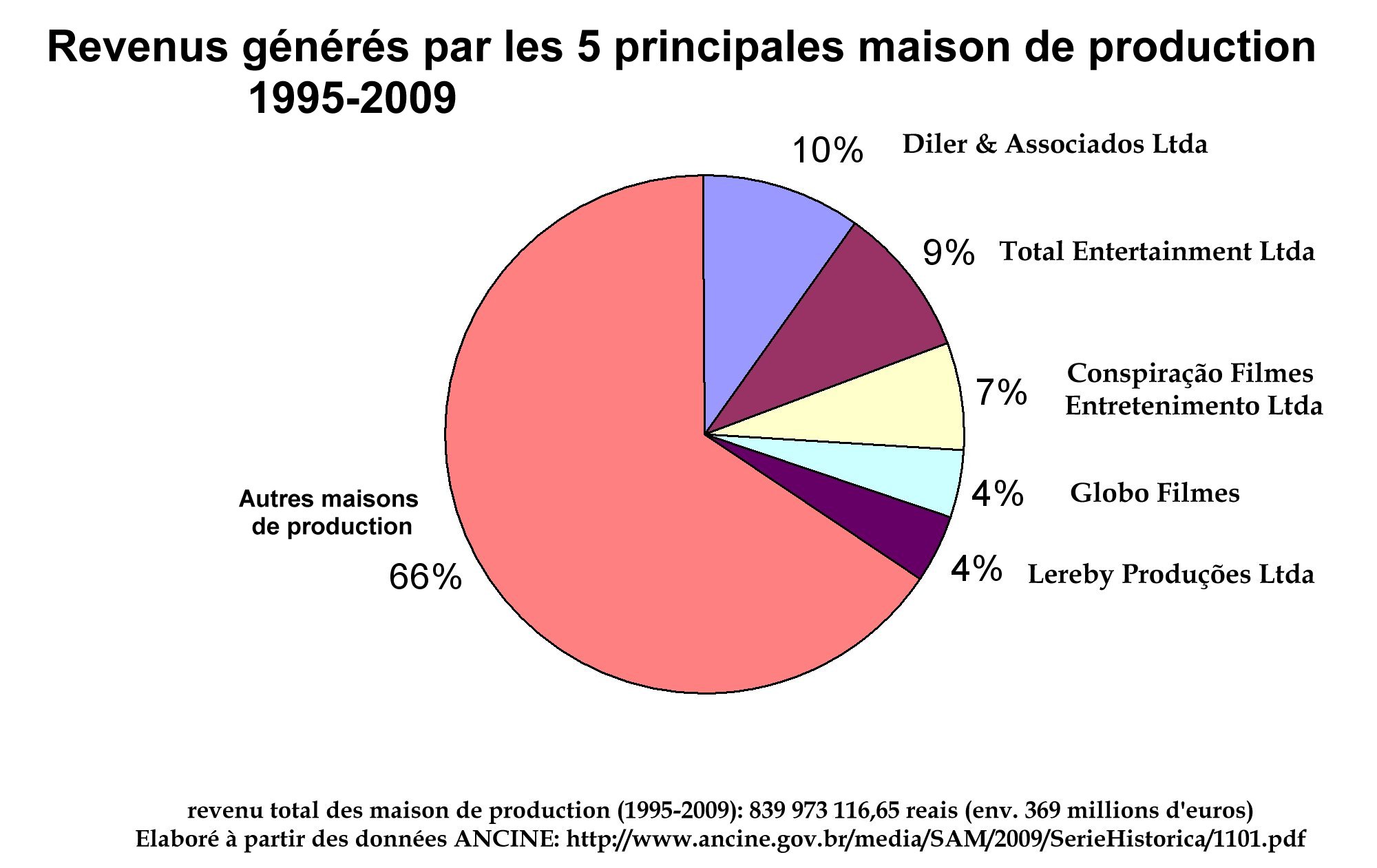

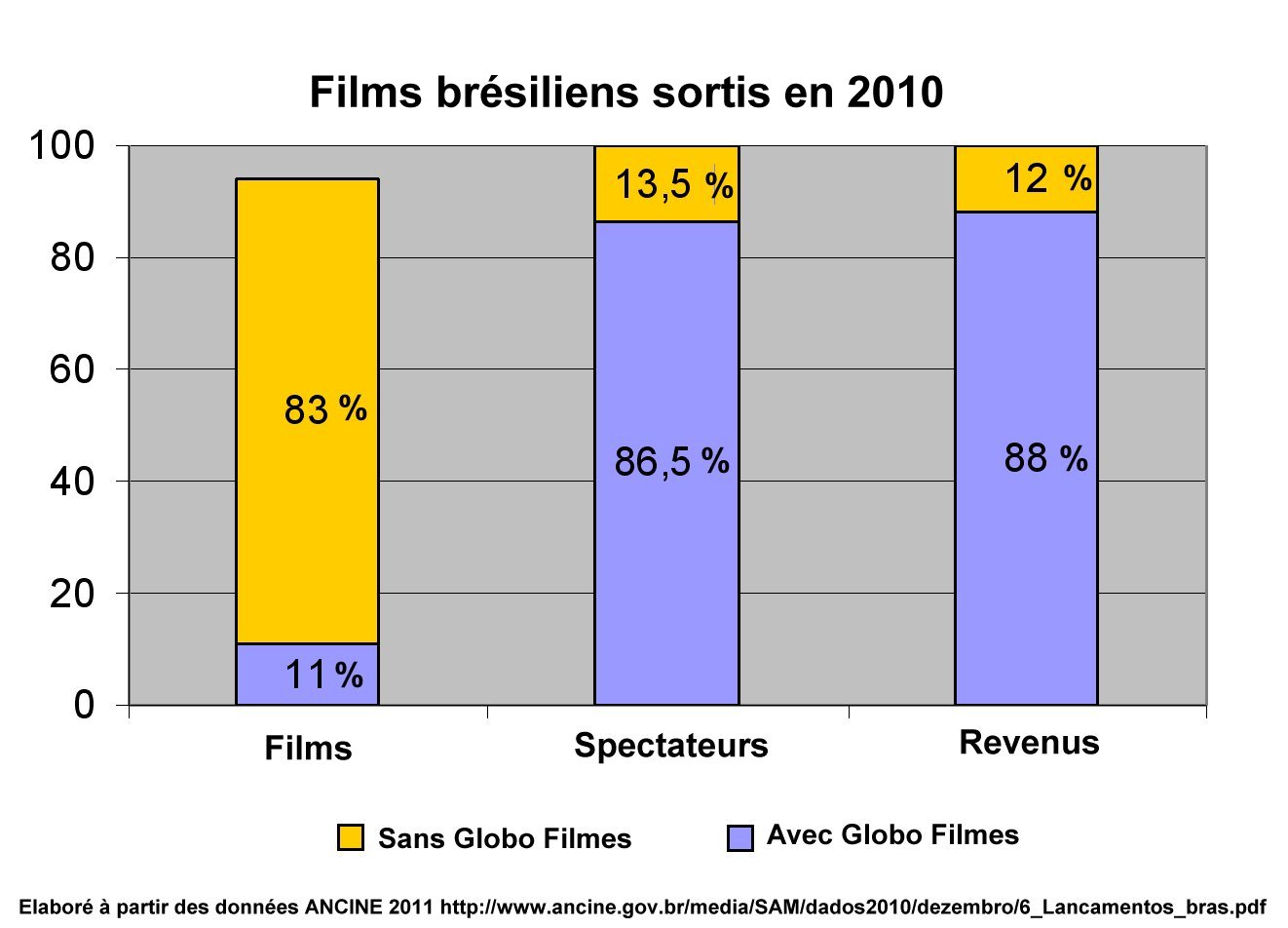

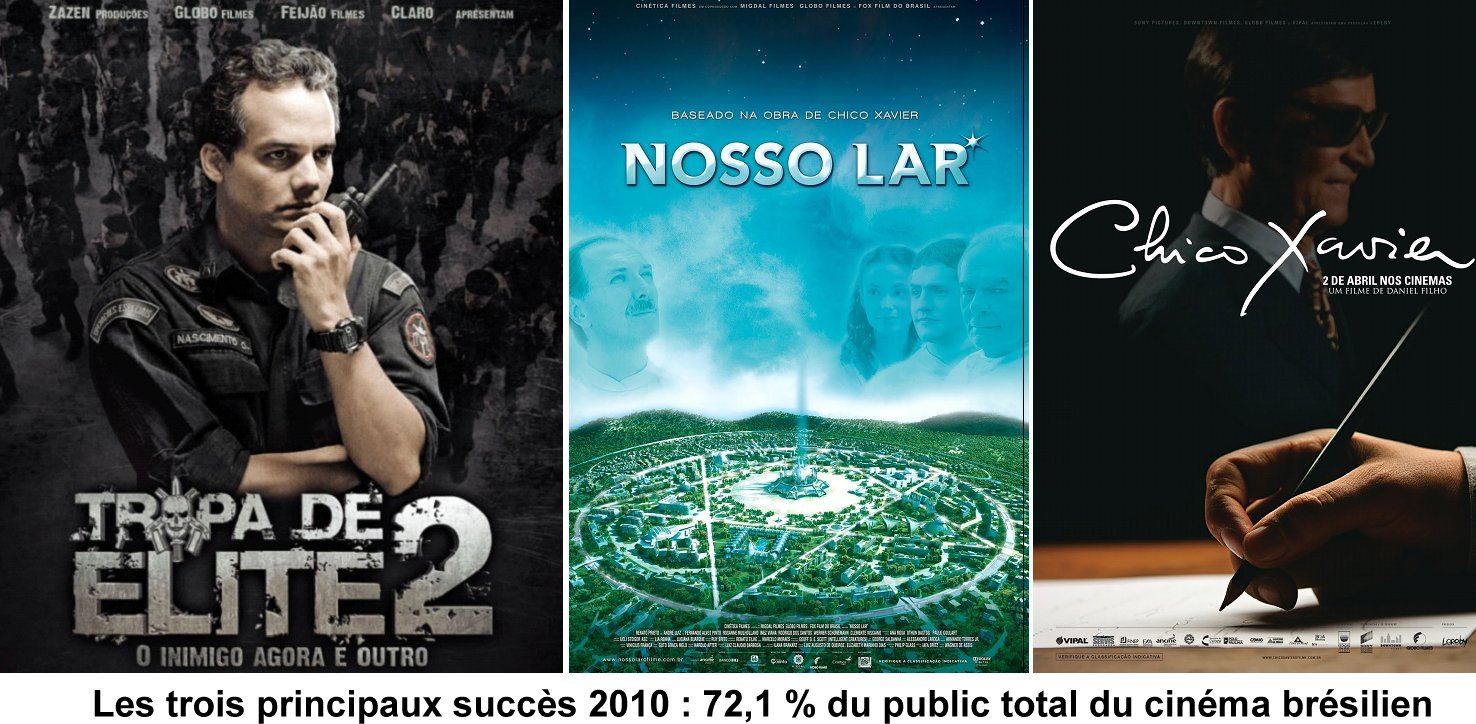

Lorsque l’on considère les cinq principales maisons de productions à l’aune du revenu financier qu’elles ont généré entre 1995 et 2009, une autre maison de production – également basée à Rio de Janeiro – fait son apparition à la 4ème place : il s’agit de Globo Filmes, le pendant cinématographique du conglomérat médiatique Organizaçoes Globo. Les lois d’incitation fiscale, excluant jusqu’en 2007 les entreprises de radio et télédiffusion nationales, Globo Filmes ne fait pas partie des grandes entreprises captant le plus d’investissements financiers(29). Mais la voici présente dans le quintet de tête des maisons de production qui, entre 1995 et 2009, ont généré 34 % du revenu total des 225 maisons de productions – soit 83 9973 116,65 reais (environ 369 millions d’euros(30) – et qui ont produit, entre 1995 et 2009, 56 films (environ 14,5 % de la production totale) qui obtiennent près de 34 % des 130 973 837 spectateurs de l’ensemble des films brésiliens produits à cette époque. Dans ce quintet, la place occupée par Globo Filmes est très particulière. Arrivée sur le marché en 1997, elle institutionnalise les liens entre cinéma et télévision(31) en développant une importante stratégie de coproduction avec d’autres maisons de production nationales, ce qui lui permet de contourner les restrictions imposées par les articles 1 et 2 de la loi sur l’audiovisuel(32). Et dans la coproduction, elle apporte bien davantage qu’un capital financier : c’est un immense espace de visibilité médiatique(33) qui varie en fonction de la participation au contrat. Ainsi elle a participé indirectement à la production du film Cidade de Deus (Fernando Meireilles, 2002) grâce à un partenariat « médiatique » qui s’est engagé lors du lancement du film. Ce qu’apporte Globo dans la coproduction – divulgation et de valorisation publicitaire du film (télévision, magazines, radio, etc.) – est considérable. Pour l’année 2010, sur les 75 films sortis, elle totalise avec 9 films dans lesquels elle est présente (soit 11 % de la production nationale) 86,5 % du total des spectateurs pour l’ensemble des sorties nationales et 88 % du total des revenus.

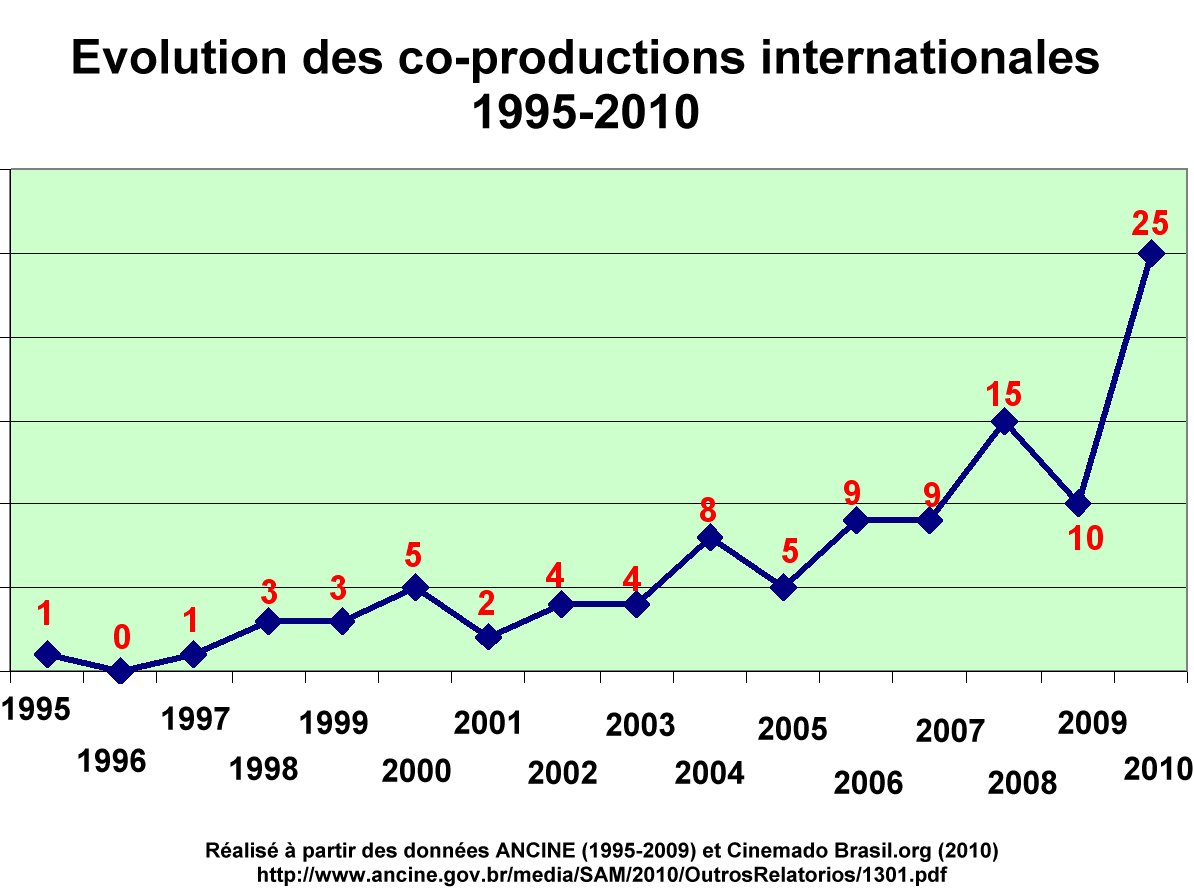

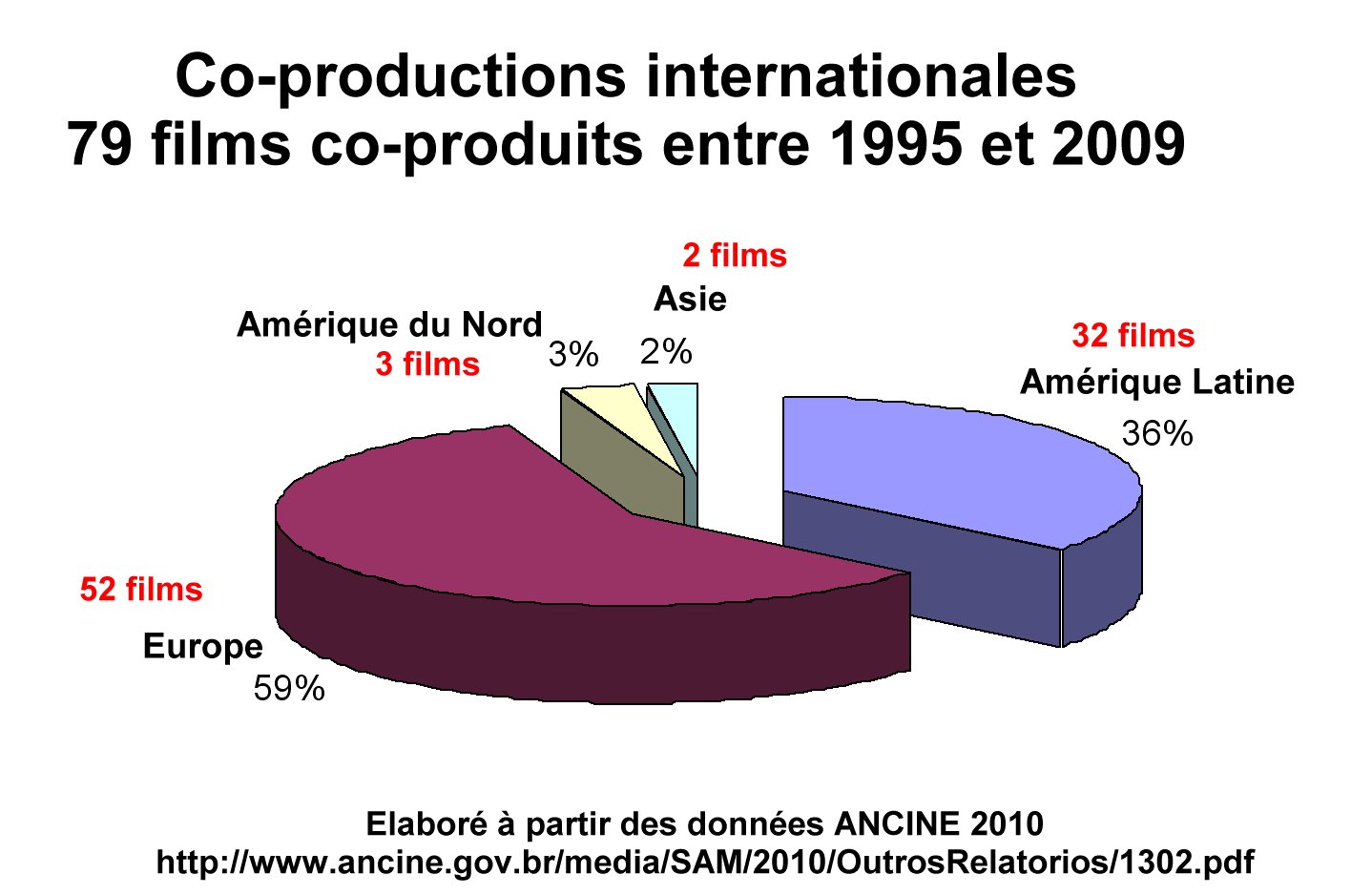

Notons pour conclure que sur les 48 projets de coproductions internationales conclus entre 2005 et 2009, 93,75 %, des films bénéficiaires (soit 46 films) proviennent de la région Sudeste.

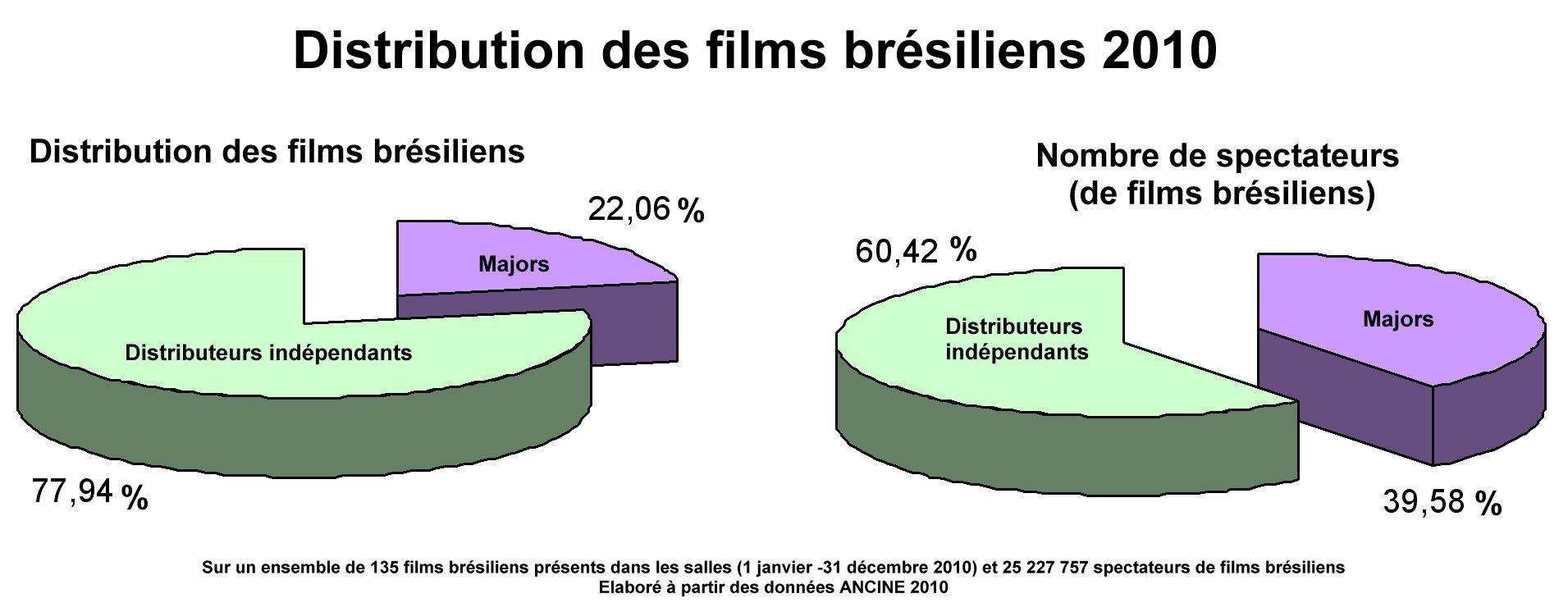

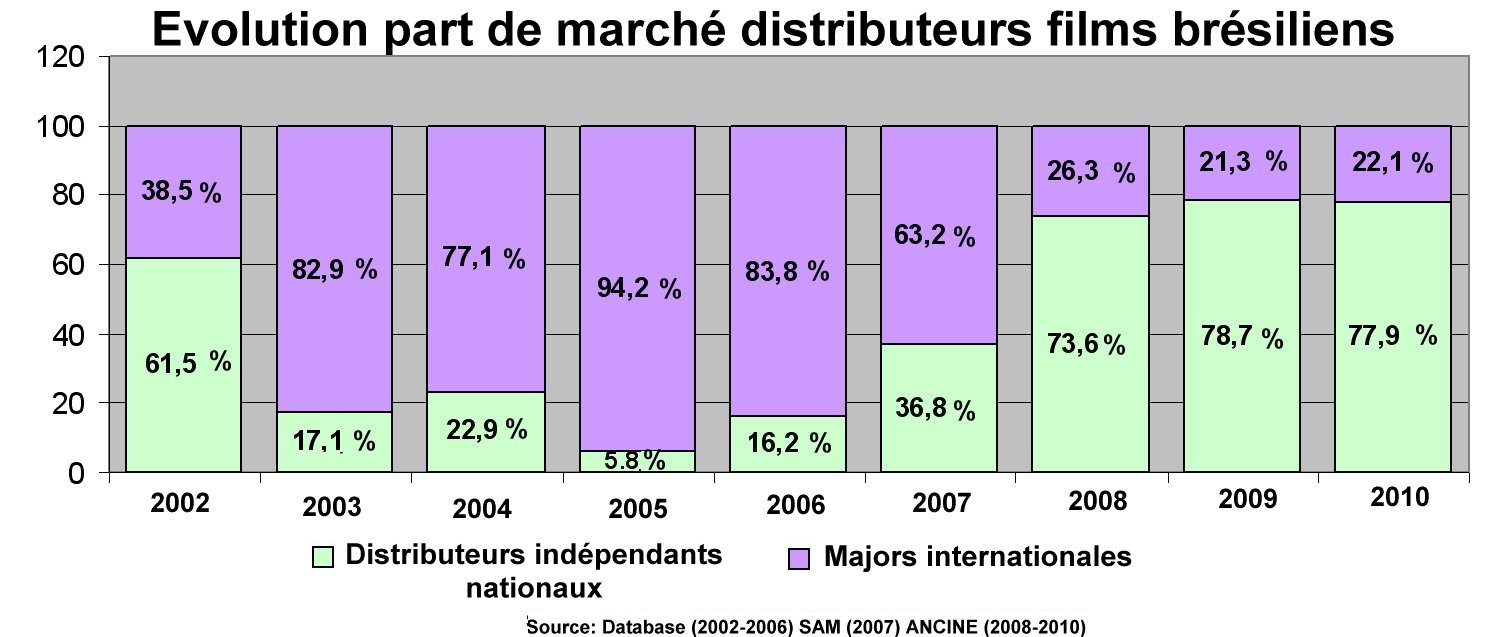

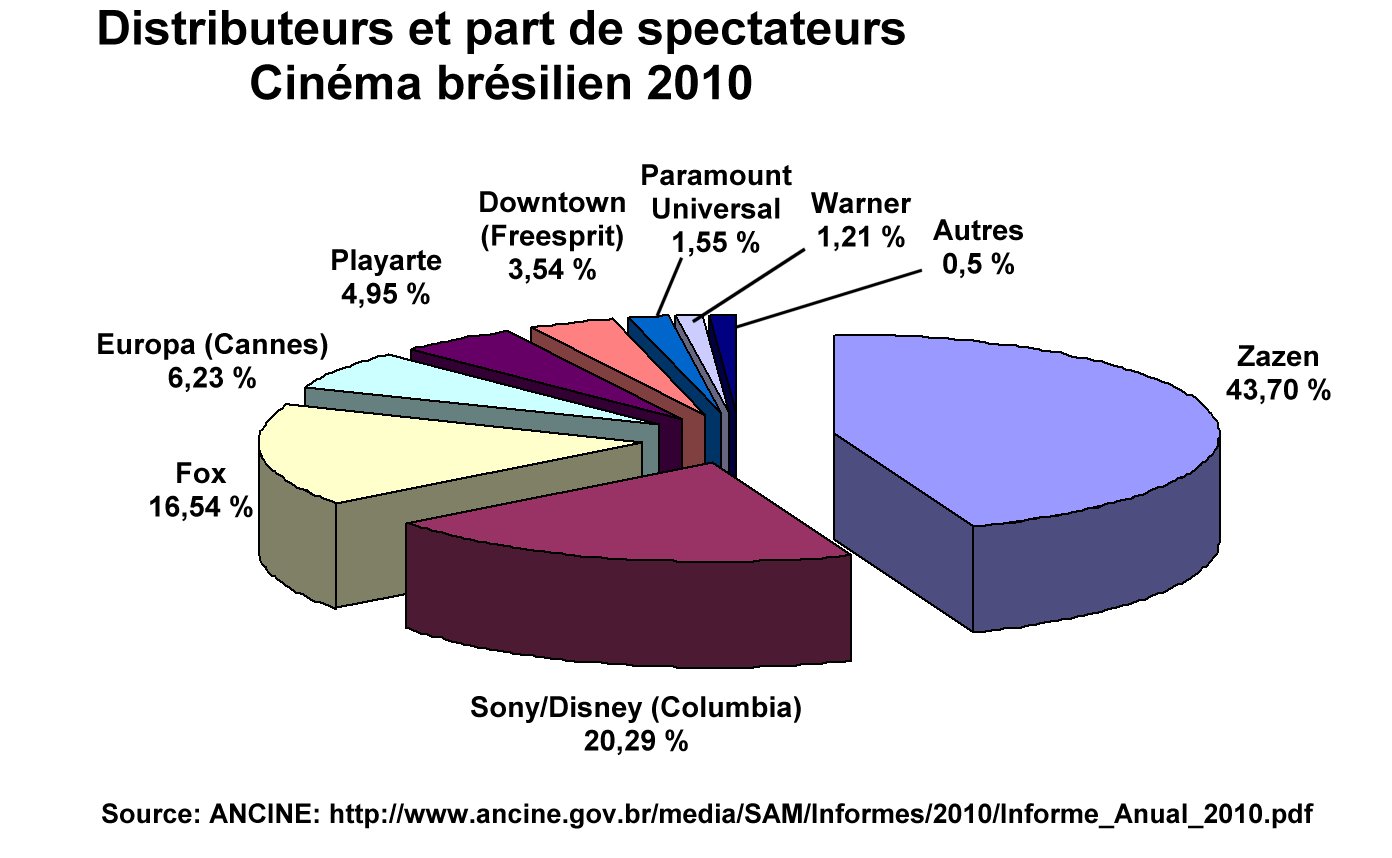

La distribution et la diffusion : la part des majors américaines et les défis structurels du cinéma brésilien

Quelle croissance pour le cinéma brésilien ?

Données clés du cinéma brésilien 2010

- Nombre de sorties : 75 films

- Part de marché interne : 19 %

- Nombre de spectateurs : 25,6 millions

- Nombre de salles sur l'ensemble du territoire brésilien : 2 206

- Nombre de coproductions internationales : 25

- Revenus 2010 : environ 546 millions d'euros

Références

Les lois d’incitation pour investir dans la culture ne datent pas de l’ère Collor : la première date de 1986, soit un an après la création du ministère de la Culture en 1985. Cette loi est abrogée par le président Collor en 1990 en même temps que Embrafilme. Sous la pression de créations de lois municipales (Lois Marcos Mendonça, São Paulo, 1991), Collor crée une nouvelle législation pour le secteur (Loi Rouanet du nom du secrétaire à la Culture, Sérgio Paulo Rouanet) marquée par une certaine lourdeur bureaucratique. La loi Rouanet est modifiée en 1993, et pour le secteur cinématographique (loi 8.685) elle devient la Loi de l’audiovisuel qui va permettre de financer la renaissance du cinéma brésilien en permettant d’importantes déductions fiscales (100 % du total investi dans la production).

Décret 2007 qui permet aux entreprises de télévision de chaînes hertziennes ou payantes (nationales ou étrangères) un abattement de 70 % des impôts dus sur les transferts d’argents à l’étranger dérivés d’acquisitions de droits de retransmissions audiovisuelles, si cet argent est utilisé pour le développement et la coproduction des œuvres audiovisuelles brésiliennes indépendantes.

Parmi ces dispositifs, citons les prix PAR et PQ : le PAR (Premio Adicional de Renda/Prix de revenu additionnel) soutient financièrement le marché de la production à la distribution et le PQ (Premio de Qualidade/Prix de qualité) est un soutien financier attribué aux films ayant acquis une visibilité lors de festivals nationaux ou internationaux.

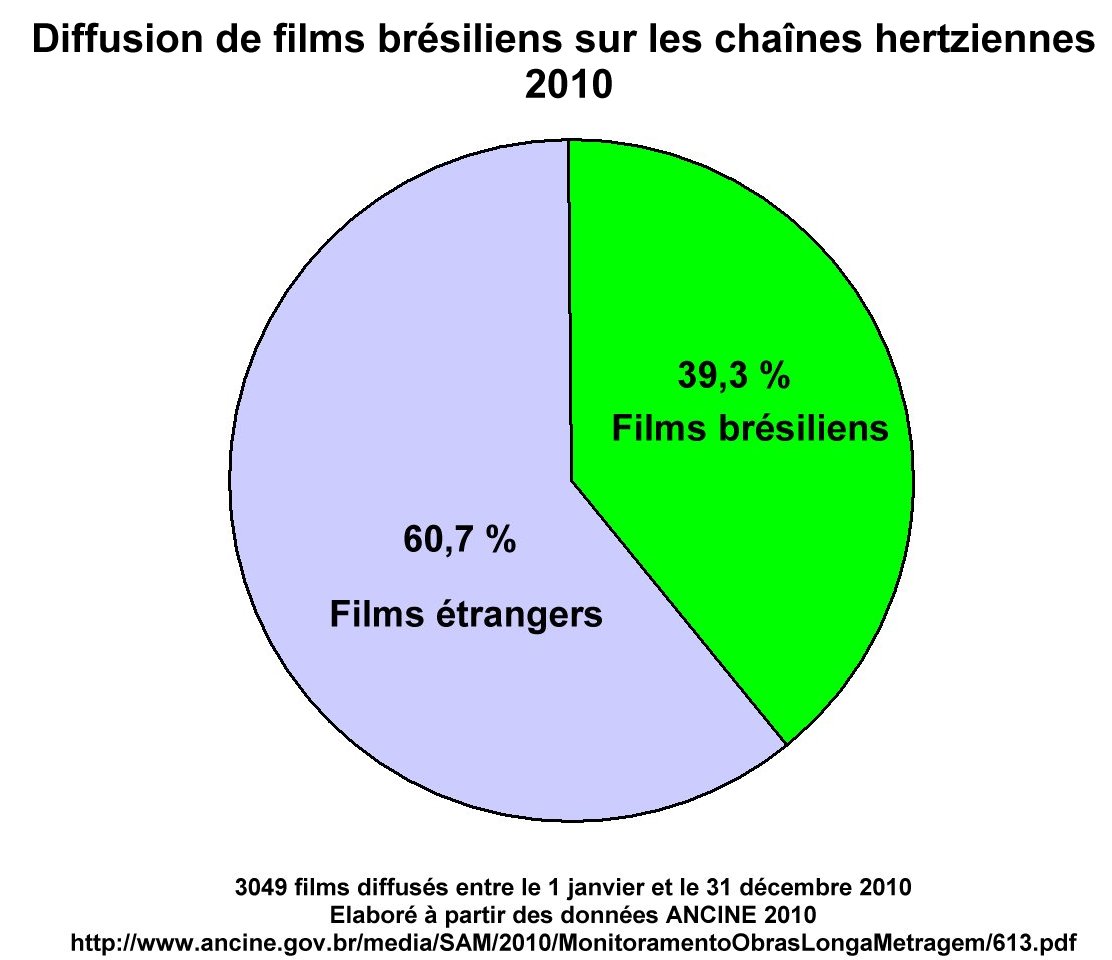

1 199 films brésiliens diffusés sur chaînes hertziennes sur un ensemble de 3 049 films. En considérant le nombre de films brésiliens diffusés par les chaînes par rapport au nombre de films diffusés les chaînes TV Gazeta (54 films brésiliens sur 55 films diffusés), Rede TV (86 films brésiliens sur 104 films diffusés et TV Brasil (273 films brésiliens diffusés sur 363 films) sont les principales chaînes diffusant des films brésiliens. Les premières chaînes en termes d’audience, à savoir TV Globo (45,2 % part d’audience), Rede Record (16,1 % part d’audience), SBT (13 % part d’audience), Band (5,2 % part d’audience), diffusent quant à elles respectivement 18,5 %, 25,8 %, 12,1 % et 30 % de films brésiliens sur l’ensemble des films diffusés par ces chaînes.

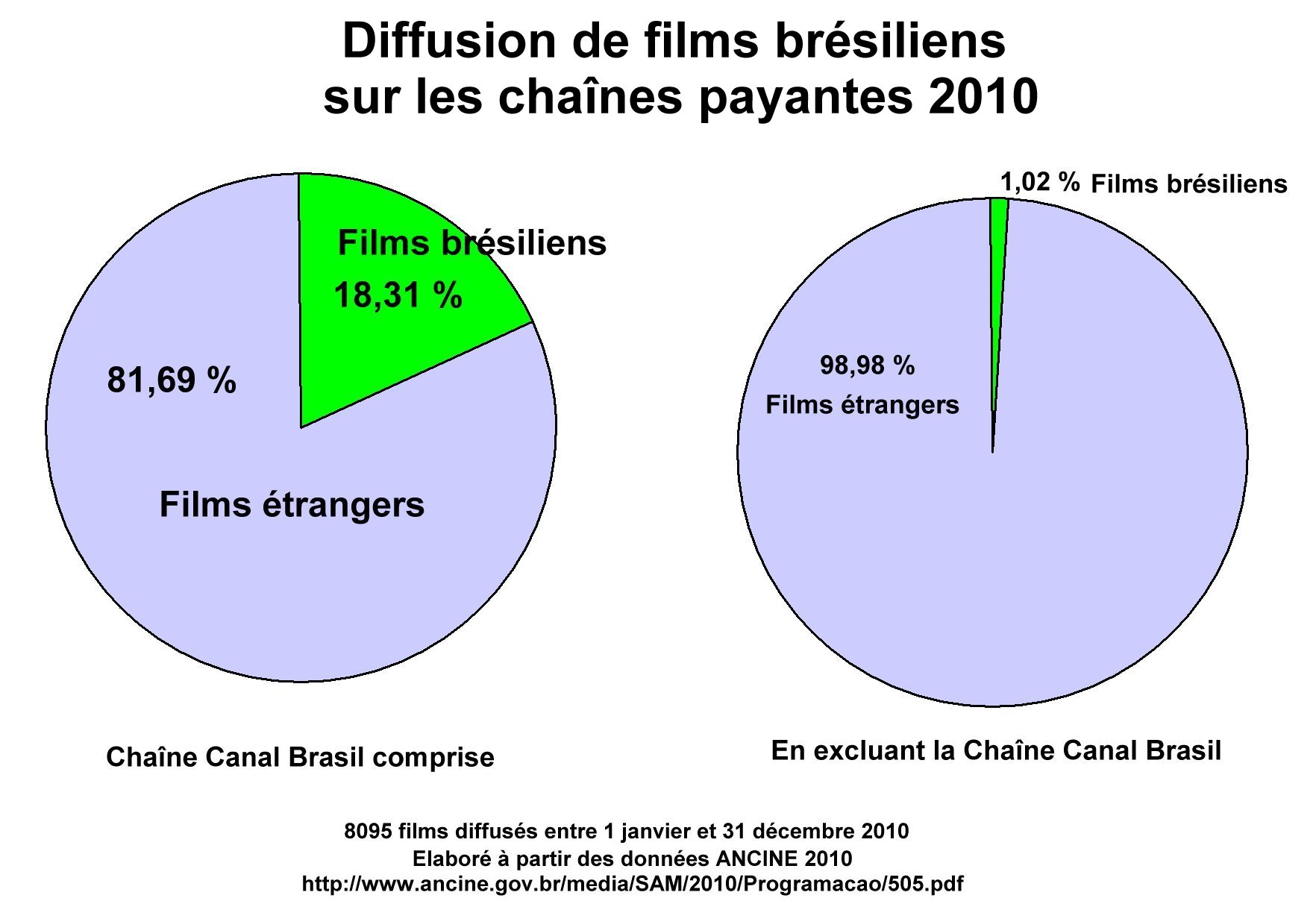

Sur les 8 095 films diffusés sur les chaînes payantes - AXN; Canal Brasil; Cinemax/Max; HBO; HBO Family; HBO Plus; Maxprime; Sony; Telecine Action; Telecine Cult ; Telecine Light/Touch; Telecine Pipoca; Telecine Premium; TNT; Warner Channel- Canal Brasil a diffusé 1 400 films des 1 482 films brésiliens, soit 96,55 % des films brésiliens diffusés sur le câble ou satellite).