Des films qui ne trouvent pratiquement aucun public en dehors des festivals. Des salles qui ferment les unes après les autres... Tel est le tableau clinique du cinéma dans la plupart des pays africains et cela, depuis dix, vingt ou trente ans selon les cas. Certains, à l’instar du Nigeria, ont touché le fond dès les années quatre-vingt-dix. D'autres atteignent ce stade actuellement. C'est le cas des pays d'Afrique francophone, dont beaucoup ne comptent plus aucune salle de cinéma. À Dakar, le « Paris », dernière salle d'exclusivité, a disparu au début des années 2000. Les deux salles restantes au Cameroun ont fermé en 2009. À Cotonou, le cinéma « Le Bénin », en déroute, a été repris par l'État et vendu pour un franc symbolique à une fondation qui s'apprête à en faire un musée d'art africain. La République centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC) et le Congo-Brazzaville n'ont plus de cinémas. Des mini-complexes de salles végètent encore à Bamako et Libreville mais les exploitants peinent à se procurer des films. Il y a bien longtemps que les distributeurs français ont cessé de les alimenter. Obtenir des films américains devient aussi difficile. Plus de réseau digne de ce nom, plus de circulation des copies.

L'Afrique francophone sinistrée

La vidéo, le piratage des films et la vétusté des installations ont abouti à la quasi-disparition de l'exploitation cinématographique en Afrique francophone. Que faire pour reconstruire un réseau de salles ? Aucun investisseur extérieur ne semble s'intéresser à cette région du monde, espace sinistré dont les deux poumons économiques, Côte d'Ivoire et RDC, sont en proie à la guerre civile ou au désordre depuis plus de dix ans. Au Festival de Cannes 2009, le Mauritanien Abderrahmane Sissako et la Française Juliette Binoche n'ont pas hésité à tendre leur sébile. Leur association « Des cinémas pour l'Afrique » propose un système de parrainage : achetez (pour 5 000 euros) un fauteuil usagé de la vieille salle « Soudan ciné » de Bamako, et vous aiderez à sa rénovation. Quatre-cent-vingt fauteuils sont ainsi mis en vente et la réouverture de la salle est prévue pour 2012. Mais cet acte de résistance ne règle aucun des problèmes qui ont abouti à la disparition du cinéma en Afrique francophone : obsolescence des vieilles salles de centre-ville, trop grandes, inadaptées aux nouveaux modes de vie urbains, situées sur des terrains devenus trop chers et que l'activité cinématographique ne permet plus de rentabiliser.

L'échec du programme Africa cinémas

À partir de 2003, les principaux bailleurs de fonds du cinéma africain (France, Union européenne et Organisation internationale de la Francophonie) se sont unis pour lancer « Africa cinémas », un programme de relance qui visait à redonner un public africain au cinéma d'Afrique sub-saharienne, notamment en réhabilitant les salles. Mais il s'agissait seulement de faire du neuf avec du vieux. Seuls la rénovation des cabines de projection et le remplacement des fauteuils étaient prévus. Aucune nouvelle salle ne pouvait espérer voir le jour grâce à Africa cinémas. Dès 2004, le directeur du programme, Toussaint Tiendrebeogo, s'inquiétait du caractère irréaliste des objectifs fixés par les bailleurs de fonds : « Dans les pays d’Afrique francophone, Africa cinémas ne pourra pas s’appuyer sur plus d’une vingtaine de salles, celles de la Côte d’Ivoire mises à part du fait de la crise politique actuelle. (...) Peut-on objectivement espérer atteindre les objectifs fixés (...) en s’appuyant sur un parc aussi réduit ? ». Très rapidement, le parc de salles est apparu trop dégradé pour qu'un plan de sauvetage puisse encore être efficace. Lors d'une réunion de bilan du programme tenue en 2007, un intervenant citait le cas d'une salle, au Sénégal, « qui n’a jamais eu le temps d’utiliser les fauteuils et les projecteurs achetés, car [elle] a été revendue à une église baptiste ». En réalité, malgré les aides internationales, l'Afrique francophone a connu le même processus que le Nigeria où la dégradation des salles, entamée dès les années 80, a abouti à une fermeture quasi générale au cours des années 90.

L'impulsion sud-africaine

Au moment où s'éteignait le programme Africa cinémas, la révolution des complexes de salles, qui a sauvé l'industrie du cinéma dans les pays développés n'avait pas encore commencé en Afrique. Ou plutôt si : elle avait été complètement menée à bien dans un seul pays, l'Afrique du Sud. Ce pays à part compte 734 salles modernes et totalise près de 30 millions d'entrées annuelles, avec un box office qui dépasse celui de tout le reste du continent, Égypte comprise. Pendant un temps, on a pu croire que le géant sud-africain allait imposer son savoir-faire à travers l'Afrique. Le groupe Nu Metro, numéro deux sur le marché sud-africain de la distribution et de l'exploitation (après Ster-Kinekor) s'est implanté en Afrique australe, puis en Afrique de l'Est, avant de prendre pied, à partir de 2004, en Afrique de l'Ouest. Mais, par la suite, Nu Metro a fait marche arrière. Son projet de joint-venture avec le groupe Silverbird pour l'ouverture du premier complexe de salles nigérian a tourné court. L'opérateur sud-africain a tout de même ouvert ses propres cinémas à Lagos et Abuja mais les a revendus peu de temps après à Silverbird et à un second groupe nigérian, Genesis. Nu Metro s'est également retiré du Ghana avant de vendre en 2008 ses 18 salles du Kenya à l'ogre nigérian Silverbird, lequel a poursuivi son expansion en ouvrant de nouveaux multiplexes au Ghana et en Zambie. On trouve désormais plusieurs dizaines de complexes cinématographiques modernes en Afrique anglophone, hors Afrique du Sud. Les véritables multiplexes, de huit salles et plus, se comptent encore sur les doigts d'une main mais la multiplication des complexes de salles neufs permet l'apparition de nouveaux réseaux de distribution. Dans un premier temps, ceux-ci profitent surtout aux productions hollywoodiennes mais les films africains peuvent aussi en tirer parti.

Des multiplexes réservés à l'élite

Le premier complexe nigérian, ouvert en 2004, est un cinéma à l'américaine. Doté de cinq salles et implanté au cœur d'un centre commercial, il engrange plus de bénéfices avec le pop-corn et le soda qu'avec les films (presque uniquement des blockbusters hollywoodiens), lesquels font parfois figure de produits d'appel. Le prix des places au cours de la première année d'exploitation était incroyablement élevé (jusqu'à 2 000 nairas, soit plus de 10 euros). Seule une clientèle nantie pouvait accéder au cinéma, la majorité de la population étant vouée à la « home video » locale, avec ses milliers de films médiocres à petits prix. Pendant les premières années, les films nigérians ne faisaient que de rares apparitions sur les écrans des cinémas où ils faisaient l'objet de vidéo-projections. Le public ne se précipitait guère pour les voir, préférant attendre l'inéluctable lancement sur le marché vidéo. Mais en 2006 est sorti le film The Amazing Grace, premier film nigérian tourné en 35 mm depuis 1992. Nu Metro, en tant que distributeur, a prévu de diffuser ce film sur l'ensemble de son réseau en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Pour la première fois depuis bien longtemps, un film africain bénéficiait d'un contrat de distribution digne de ce nom, avec un minimum garanti de 75 000 dollars. Le film n'a pas tenu toutes ses promesses mais, selon le site Internet modernghana, il a atteint 25 000 entrées au Nigeria. Par la suite, quelques films parmi les meilleures productions vidéo de « Nollywood » ont connu une sortie en salle honorable. Mais il a fallu attendre 2010 pour voir enfin un film nigérian rivaliser avec les blockbusters hollywoodiens. Le film Ije (Le voyage), réalisé par une jeune nigériane, élève de la New York Film School de Los Angeles a atteint le chiffre record de 230 000 euros de recettes en moins de trois mois (seul Avatar a fait mieux). Tandis que son exploitation se poursuit au Nigeria, le film est distribué au Ghana, puis en Afrique de l'Est. Cet exemple montre que le réseau des multiplexes, même réservés à une clientèle privilégiée, comme c'est le cas au Nigeria, peut profiter à la production locale. L'apparition d'un réseau secondaire constitué de salles populaires où seraient programmés des films déjà amortis en première exclusivité devient alors envisageable.

Maghreb : « mégaplexes » contre le déclin

Tandis que la révolution des multiplexes en Afrique noire a désormais pour épicentre le Nigeria, c'est le Maroc qui joue le même rôle pour le Maghreb. Dans ce pays, plus de la moitié des recettes d'exploitation provient désormais de deux multiplexes implantés en 2002 à Casablanca (14 salles) et en 2007 à Marrakech (9 salles). Tous deux appartiennent au groupe Megarama qui exploite une soixantaine de salles en France et prévoit l'ouverture de deux nouveaux multiplexes à Rabat et Tanger. Le patron de Megarama a également un projet en Algérie mais, dans ce pays à l'économie dirigée, tout investisseur étranger se voit imposer un véritable parcours du combattant. L'Algérie est passée de 424 salles à l'indépendance à une trentaine aujourd'hui, dont moins de la moitié sont réellement exploitées, avec des conditions de projection souvent désastreuses. La Tunisie, quant à elle, possédait une centaine de salles en 1960 et n'en a plus que seize aujourd'hui. Beaucoup d'entre elles, maintenues en activité par des subventions publiques, ne sont exploitées qu'une partie de l'année.

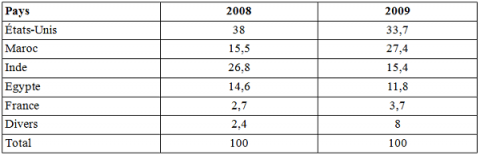

L'exemple du Maroc semble indiquer que seuls les multiplexes peuvent relancer l'exploitation cinématographique. Dans ce pays, la fréquentation de salles a baissé de plus de 20 % entre 2007 et 2009 et la tendance semble s'être confirmée en 2010. Cette désaffection du public concerne d'abord les salles uniques, vétustes et de moins en moins adaptées à la demande. Celles-ci ont enregistré une baisse de 22 % entre 2008 et 2009. Sur la même période, les mini-complexes de deux ou trois salles ont mieux résisté, avec une baisse de 11 % seulement. Quant aux deux multiplexes marocains, leur fréquentation a connu, au contraire, une forte progression : + 17 %. Pendant ce temps, la tendance à la fermeture des salles uniques, qui est à la fois une cause et une conséquence de la baisse de la fréquentation, se poursuit. Le nombre d'écrans au Maroc est passé de 95 en 2008 à 77 en 2009 et 70 en 2010.

Cette concentration de la fréquentation sur les grands pôles urbains et, en particulier, sur les deux multiplexes ne semble pas se faire, comme on pourrait le croire, au profit exclusif des productions hollywoodiennes. Au contraire, on note une forte augmentation de la part de marché des films marocains entre 2008 et 2009.

Source : Centre cinématographique marocain

Produire pour le public africain ?

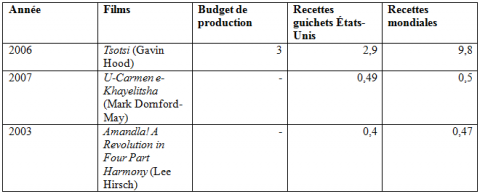

Le Maroc est un pays qui soutient sa production cinématographique avec une politique d'aide favorable aux films d'auteurs. La part de marché obtenue par ces films est une exception en Afrique. Seule l'Égypte parvient à faire mieux, en usant de méthodes protectionnistes et en privilégiant un cinéma de grands studios qui vise le public de l'ensemble du monde arabe. Quant à l'Afrique du Sud, son industrie cinématographique est peu prolifique (pas plus de dix à quinze films par an) mais elle vise des standards de qualité artistique et technique très élevés et une diffusion internationale. En quelques années, le pays a pu accéder, de cette façon, aux sommets de la reconnaissance internationale : oscar de la meilleure comédienne pour Charlize Theron, Grand Prix du FESPACO (Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou) pour Drum, oscar du meilleur film étranger pour Tsotsi, ours d'or du festival de Berlin pour U-Karmen Ekayelitsha. Cette reconnaissance ne se limite pas aux festivals. Tsotsi est le film d'Afrique subsaharienne qui a attiré le plus de spectateurs en France (323 000) depuis Yeelen, de Souleymane Cissé (en 1987). Malgré ses succès impressionnants, le cinéma sud-africain n'obtient, sur son propre territoire, qu'une part de marché très limitée. Certains producteurs n'y attachent guère d'importance, la reconnaissance internationale étant leur objectif principal. Ainsi, le réalisateur Gavin Hood, après le succès du film Tsotsi, a-t-il été « happé » par Hollywood qui lui a confié la réalisation du film Rendition.

Les succès du cinéma sud-africain

(chiffres en millions de dollars)

Afrique francophone : cinéma invisible et vidéo conquérante

Au delà du trio Égypte-Maroc-Afrique du Sud, le cinéma africain est encore largement condamné à l'invisibilité. Pour le programme Africa cinémas, la réhabilitation des salles n'était qu'un moyen au service de la diffusion des films d'Afrique sub-saharienne sur le continent. Mais cet objectif est loin d'avoir été atteint. Sur dix-sept films ayant bénéficié d'une aide à la distribution entre 2004 et 2006, aucun n'a dépassé 50 000 entrées et la moyenne a été de 10 000 entrées seulement. Pire, l'ambition panafricaine du programme a donné très peu de résultats puisque moins de 10 % des entrées ont été obtenues hors des pays d'origine des films. L'exploitation du film burkinabè Tasuma, seul succès populaire, parmi les films soutenus par le programme, n'a rapporté que 52 000 euros, à peine plus que le montant des subventions obtenues pour faciliter sa distribution (36 000 euros auxquels s'ajoutait le coût du tirage des copies).

Au moment même où l'opération Africa cinémas mettait en évidence l'impasse économique du cinéma africain, de nouveaux modes de production et d'exploitation sont apparus spontanément, en dehors de tout circuit de subvention. En 2004, Boubacar Diallo, éditeur de presse et scénariste burkinabè, s'est lancé dans la production en vidéo et a décidé d'exploiter lui-même ses films dans les salles de Ouagadougou. Les cabines de projection n'étant équipées que pour le 35 mm, il a fourni son propre matériel de vidéo-projection. Et le succès a été immédiat : 28 000 entrées en 2004 pour Traque à Ouaga, puis 45 000 entrées pour Sofia, des films à très petit budget dont le coût a pu être entièrement amorti avec l'exploitation en salles. La méthode Diallo a donc fait des émules. En 2005, l'animateur de radio Zida Aboubacar a rencontré un franc succès avec le film Ouaga zoodo. D'autres producteurs, s'inspirant de l'exemple burkinabè, ont organisé eux-mêmes des vidéo projections, parfois dans des salles improvisées, faute de véritables cinémas. Boubacar Diallo lui-même a continué sur sa lancée, alignant onze films en sept ans. Un seul d'entre eux (Cœur de lion, sorti en 2008.) a bénéficié du soutien de fonds d'aide internationaux et a également fait l'objet d'un kinéscopage. Tous les autres films se contentent du support vidéo ; ils sont autofinancés et amortis grâce aux recettes en salles, au placement de produits ainsi qu'aux ventes aux télévisions et sur le marché vidéo. Cette nouvelle économie de la production fait penser à la « video industry » nigériane, qui aligne chaque année plus de 1500 films tournés en vidéo sans aide extérieure ni financement étatique. Mais les productions burkinabè ont généralement une meilleure qualité technique, qui permet des projections sur grand écran.

Nigeria : expériences pionnières avec le grand écran

Le Nigeria, toutefois, n'a pas dit son dernier mot. Ce pays est en effet le mieux placé pour imposer des films à diffusion panafricaine. Le succès de ses productions vidéo à petit budget a permis de faire émerger des stars dont certaines sont reconnues à travers tout le continent ou presque. Le film Ije, déjà cité, a assuré son succès en réunissant à l'écran les deux actrices les plus « bancable » de Nollywood, Genevieve Nnaji et Omotola Jalade-Ekeinde. Dans le même temps, le label « film nigérian » suffit à attirer des publics de toutes catégories sociales dans la plupart des pays d'Afrique sub-saharienne. Ces films ont en effet la réputation de divertir à coup sûr. Ils garantissent au spectateur à la fois de l'audace, de l'énergie et du rythme. Le film Ije, avec son budget de plus de deux millions de dollars et son succès en salles, pourrait être le fer de lance d'une nouvelle production nigériane, adaptée au grand écran mais capable en même temps de tirer parti des succès de l'industrie vidéo. Bien que le mouvement soit encore lent et hésitant, on assiste bien à un renouveau du cinéma nigérian. L'un des signes les plus évidents est le fait que Jeta Amata, celui qui a ouvert la voie en 2006 avec le film The Amazing Grace, a pu continuer à produire des films à gros budgets destinés au grand écran : Inale, sorti en salles en octobre 2010 est la première véritable comédie musicale nigériane et Black Gold, dont la sortie est prévue en 2011, est un film d'aventures sur fond de pétrole et de guérilla mafieuse dans le delta du Niger.

Le marché français n'est plus le dernier refuge des films d'Afrique francophone

Quant au cinéma d'Afrique francophone, s'il a cessé depuis bien longtemps d'avoir une véritable diffusion panafricaine, il lui est arrivé de percer au-delà des frontières du continent. À la fin des années 80 et au début des années 90, une poignée de films (Yeelen, Bal poussière, Yaaba, Ballon d'or) dépassait la barre des 200 000 entrées en France. Mais, par la suite, le mouvement s’est essouflé, et pour longtemps. Pour revoir un score comparable, il a fallu attendre 2006 et les 226 000 entrées de Bamako d'Abderrahmane Sissako. Mais le succès de ce film est une exception ; il n'a suscité aucun effet d'entraînement au profit d'autres films africains. En 2009, le film d'Afrique noire le plus vu en France (Les Saignantes, de Jean-Pierre Bekolo) ne dépassait pas 382 spectateurs ! La même année voyait la fermeture de la salle parisienne « Images d'ailleurs », exploitée par le cinéaste togolais Sanvi Panou. Le temps où les réalisateurs africains pouvaient s'appuyer en France sur un public fidèle de cinéphiles africanistes semble révolu. En 2010, le film Un homme qui crie de Mahamat Saleh Haroun n'a pas dépassé 55 000 entrées, malgré le prix du jury obtenu au Festival de Cannes.

Entre ghetto africain et cinéma universel

Privés de spectateurs chez eux, les cinéastes d'Afrique francophone ne sont plus assurés d'en trouver en France, même quand la qualité artistique de leurs œuvres est reconnue. Cette absence de perspectives se répercute sur les budgets. La plupart des longs-métrages africains se font avec moins d'un million d'euros. Le temps des grosses productions semble s'être arrêté avec l'expérience malheureuse de Waati de Souleymane Cissé. Ce film, produit par Daniel Toscan du Plantier avec un budget de vingt millions de francs – du jamais-vu pour un film d'Afrique noire - n'avait obtenu que 54 000 entrées en France en 1995. Cet échec a compromis les chances de plusieurs autres réalisateurs (dont Idrissa Ouedraogo) qui, forts de leurs succès précédents, auraient pu prétendre à des projets ambitieux avec des budgets plus confortables. Aujourd'hui, le fait de s'afficher « cinéaste africain » ne garantit plus, en France, l'accès à un public d'aficionados. Mais pour autant, peut-on se revendiquer « cinéaste tout court » lorsque l'on vient d'Afrique noire ? Le Congolais Djo Munga s'est heurté, en Belgique cette fois, à un directeur d'école de cinéma qui trouvait sa vision « pas assez africaine ». Refusant de « se laisser enfermer dans l'étroitesse d'esprit des gens », il a pris le large. Son premier long métrage, Viva Riva ! a des allures de revanche car il pourrait bien lui permettre d'être l'un des premiers africains à entrer, par effraction, dans la catégorie « cinéaste tout court ». Son film a été malencontreusement égaré, puis « oublié » par le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou qui ne l'a pas sélectionné. Mais, dans le même temps, il a été retenu par le festival de Berlin et a trouvé des distributeurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Australie et en Afrique du Sud. Il semble que la vision « pas assez africaine » de Djo Munga ait la vertu d'être tout simplement universelle. L'universalité est sans doute le meilleur « créneau » que puisse viser aujourd'hui un cinéaste d'Afrique francophone, y compris pour reconquérir le public du continent.

Références

Olivier BARLET, Les cinémas d'Afrique noire – le regard en question, L'Harmattan, Paris, 1997.

Lucia SAKS, Cinema in a democratic South Africa – the race for representation. Indiana University Press, Bloomington, 2010.

--

Crédit photo : Philippe Streicher / Flickr.