Professionnels des médias et universitaires s’accordent aujourd’hui à reconnaître une féminisation du métier de journaliste, à l’œuvre depuis 2001. Celle-ci peut être encouragée par les directions des médias dans un souci de capter de nouveaux publics ou, simplement, de se conformer aux lois concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

, ou encore l’accès des femmes aux fonctions de direction

.

Cette féminisation peut aussi être source d’inquiétude. Ainsi, le journal Challenges publie sur son site, le 8 mars 2017, un article intitulé « Journalisme : une profession en crise qui se féminise ». La féminisation de professions prestigieuses comme le journalisme a donné lieu à de nombreuses polémiques. Les hommes ont ainsi souvent accusé la féminisation d’être à l’origine d’une dévalorisation de leur métier, oubliant toutefois de considérer le niveau de diplôme des nouvelles entrantes, en moyenne plus élevé que celui de leurs homologues masculins. En participant à l’élévation des exigences de recrutement, la féminisation du journalisme a, au contraire, contribué à sa professionnalisation.

L’arrivée des femmes dans les rédactions soulève sans cesse des interrogations, des indignations, voire des revendications des professionnels.

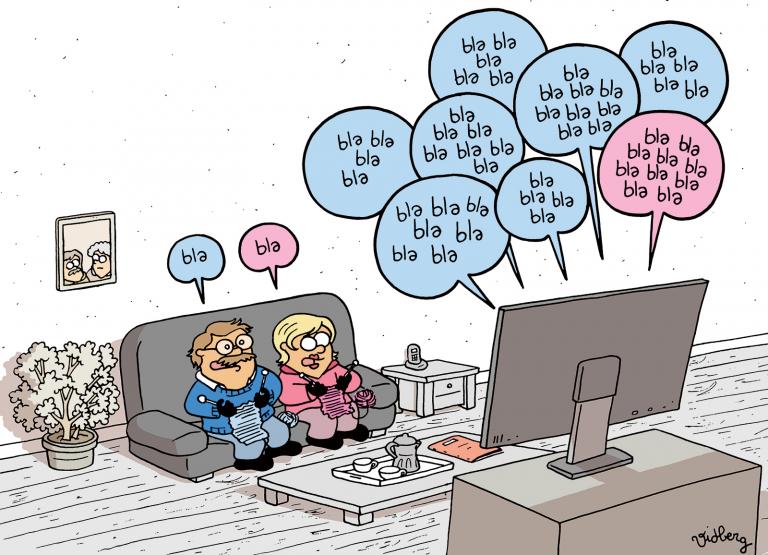

Dans tous les cas, l’arrivée des femmes dans les rédactions soulève sans cesse des interrogations, des indignations, voire des revendications des professionnels (essentiellement chez les hommes). Pourquoi ? Parce que cette progression vers la parité numérique entre journalistes femmes et hommes n’efface pas totalement les inégalités genrées, quand elle n’en crée pas de nouvelles. Celles-ci se jouent à plusieurs niveaux : les lieux d’exercice du journalisme, les positions occupées, les statuts d’emploi, les salaires perçus, les métiers pratiqués. De même, il règne encore dans les rédactions des stéréotypes genrés (à propos, par exemple, des appétences et compétences supposées des journalistes femmes et hommes), qui influent sur la distribution des sujets, l’affectation des spécialités journalistiques.

Une féminisation à géométrie variable

En France, la croissance spectaculaire du travail des femmes à partir des années 1960 s’est, certes, traduite par la féminisation massive de métiers déjà féminisés et peu valorisés socialement, mais elle a aussi permis à certaines femmes d’accéder à des professions qualifiées. C’est le cas du journalisme, qui a connu un processus de féminisation dont les rythmes ont varié au cours des périodes : jusqu’à la fin des années 1960, les femmes y étaient très marginales. Leur part a progressé de manière régulière dans les années 1970, puis à un rythme plus rapide dans les années 1980 (+1 point de pourcentage par an en moyenne) et un peu ralenti dans les années 1990 / 2000 (+0,5) et 2010 (+0,3). En 2017, 46,9 % des titulaires de la carte de presse étaient des femmes, ainsi que 53,1 % des personnes déposant une première demande, celles-ci étant donc majoritaires parmi les néo-entrants et entrantes (données fournies par l’Observatoire des métiers de la presse – Afdas / CCIJP).

Ces données globales recouvrent toutefois des variations importantes selon le secteur médiatique, le statut d’emploi ou encore le métier et la qualification. On constate qu’en 2017

, les femmes sont plus présentes dans la presse écrite (48,4 % des titulaires de la carte de presse), alors qu’elles atteignent 43,2 % des effectifs en télévision, 44 % en radio et 43 % en agence de presse. Parmi les premières demandes de carte, les femmes sont légèrement majoritaires tous supports confondus (53,3 % avec respectivement 52,5 % pour la presse écrite, 52,5 % pour la télévision, 56,6 % en radio, 54,2 % en agence de presse). Les femmes sont aussi plus précaires que leurs collègues masculins, puisqu’en 2017, elles constituaient 53,5 % des pigistes, 50,2 % des demandeurs d’emploi et moins de la moitié des journalistes salariés (45,1 %). Elles représentaient 55,7 % des personnes en contrat à durée déterminée, et seulement 44,6 % des journalistes en contrat à durée indéterminée. Parmi les journalistes femmes, 70,1 % étaient en CDI (contre 76,8 % des hommes), 21,5 % pigistes (contre 16,5%), 3,9 % en CDD (contre 2,8 %). Enfin, les femmes se concentrent dans les métiers « assis » les moins valorisés (où la collecte de l’information se fait essentiellement par téléphone ou recherche internet), tandis que les postes les plus mobiles et prestigieux ou liés à l’image sont très nettement masculins. En effet, elles étaient fortement présentes parmi les secrétaires de rédaction et, dans une moindre mesure, parmi les reporters-rédacteurs (respectivement 63,4 %, et 48,9 %), et beaucoup moins parmi les journalistes reporters d’images (36,2 %) et les reporters-photographes (22,3 %).

Loin de s’exercer de façon homogène, la féminisation de la profession journalistique se déploie selon différentes dynamiques pouvant se combiner.

Loin de s’exercer de façon homogène, la féminisation de la profession journalistique se déploie selon différentes dynamiques pouvant se combiner

. Une première dynamique est celle de la féminisation « par le bas ». On constate souvent une féminisation des domaines dominés ou précarisés de l’information. Une deuxième dynamique de féminisation repose sur un processus de spécialisation sexuée, d’(auto)affectation des femmes dans des médias ou des rubriques immédiatement construits comme féminins, telles la presse magazine féminine ou certaines rubriques de vie pratique et familiale. Une troisième dynamique renvoie aux formes de féminisation « par le haut », parce que les femmes ont investi des secteurs dominants du journalisme et qu’elles possèdent un capital social et culturel élevé. Par exemple, on peut penser que la féminisation, récente mais rapide, de la presse quotidienne régionale, qui recrute majoritairement des femmes parmi les nouveaux entrants dans la profession (50,52% en moyenne depuis 2007), correspond à une réévaluation et à une professionnalisation de son recrutement, plus qualifié et plus formalisé (entretiens d’embauche, CV…), de plus en plus éloigné du recrutement par interconnaissance et de la formation « sur le tas » qui ont longtemps prévalu dans ce secteur. On repère enfin un quatrième mécanisme de féminisation par des « secteurs émergents ». Dans la presse alternative anglophone produite par et pour les femmes (née au début du XIXe siècle aux États-Unis et en Grande-Bretagne), les journalistes femmes ont promu les mouvements sociaux de femmes (les suffragettes et, plus tard, les mouvements féministes). Leur engagement professionnel a ainsi participé à l’émergence à la fois de nouveaux médias et de nouveaux modes de traitement de l’information. Malgré la féminisation du journalisme, on constate donc la persistance d’un double mouvement de ségrégation horizontale (dans la répartition genrée des secteurs, des emplois et des spécialités journalistiques), et verticale (dans la distribution sexuée des fonctions hiérarchiques).

Femmes et pouvoir dans les médias : plus de parité mais des inégalités persistantes

Des hiérarchies et clivages se recréent au sein de professions devenues mixtes. Dans les médias, les positions hautes sont ainsi occupées majoritairement par des hommes. On notera tout de même la forte progression des femmes à ces différents postes de décision depuis les années 2000. En 2017, dans les médias français, seuls 25,9 % des directeurs ou directrices de publication ou de rédaction (contre 19,6% en 2000) et 38 % des postes de rédacteurs ou rédactrices en chef (27,7% en 2000) étaient occupés par des femmes. Toutefois, les positions d’encadrement intermédiaire se féminisent, atteignant quasiment l’équilibre avec 47,7 % de secrétaires généraux de rédaction ou de chefs et cheffes d’édition ( % 40,3% en 2000) et 44,9 % de chefs ou cheffes d’agence, de service ou de rubrique (33,5 % en 2000). Les progressions de carrière sont aussi différentes, les femmes sortant plus souvent prématurément de la profession journalistique que les hommes.

Des hiérarchies et clivages se recréent au sein de professions devenues mixtes.

Au-delà de ces statistiques, comment comprendre les mécanismes de cette éviction plus forte des femmes aux positions de pouvoir dans les médias ? Un premier facteur relève des conditions de travail et de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Par exemple, dans le cas du journalisme politique de la presse quotidienne nationale française, les horaires de travail extensifs (le soir et le week-end) et le caractère particulièrement concurrentiel de cette spécialité constituent des conditions disqualifiantes pour les femmes

.

Un autre facteur renvoie aux modes de sociabilité masculine au travail, imprégnant les interactions quotidiennes. Par exemple, dans l’audiovisuel public suédois

l’expression directe et affirmative (« I have a fucking good idea »), utilisée préférentiellement par les hommes, les favorise dans l’affectation des sujets, au détriment des femmes qui mobilisent plutôt la forme interrogative invitant à la discussion (« I think that… Do you think it’s newsworthy ? »). De même, Julie Sedel (2010)

montre, à propos du Monde, que la présence longue sur le lieu de travail, sur un mode informel, en traînant dans les couloirs, permet d’accumuler des informations, sources de pouvoir.

Les inégalités entre femmes et hommes persistent en raison de mécanismes complexes et ancrés dans les habitudes de travail.

Si plus de femmes étaient en position de décider, les règles du jeu en seraient-elles mécaniquement transformées ? Divers contre-exemples

montrent que la présence de femmes aux postes supérieurs de responsabilité n’a pas d’effets sensibles. Les femmes qui accèdent à ces postes tendent généralement à adopter les mêmes modes de fonctionnement que les hommes. En effet, malgré le haut niveau de compétence qui leur a permis d’en arriver à ce stade, elles sont l’objet d’une attention particulière de la part de leurs pairs qui pourraient les taxer de favoritisme envers les femmes (et, donc, les décrédibiliser) si elles avantageaient leurs consœurs lors de l’affectation des sujets, des postes, etc. La promotion d’une parité dans les rédactions et aux postes de décision n’est donc pas suffisante, et les inégalités entre femmes et hommes persistent en raison de mécanismes complexes et ancrés dans les habitudes de travail.

L’influence des stéréotypes de genre dans les rédactions

Il existe, au cœur même de la féminisation des rédactions, une répartition genrée des secteurs de presse, des services et rubriques, ou encore des compétences et spécialités journalistiques. Ainsi, les femmes travaillant dans les départements sportifs de la presse française sont tendanciellement assignées à la couverture de sports perçus comme féminins (patinage artistique, natation synchronisée, gymnastique), ces domaines de l’information sportive bénéficiant eux-mêmes d’une visibilité moindre dans les pages « Sport »

.

Il faut prendre en compte l’influence des stéréotypes de genre, la manière dont ils façonnent le travail quotidien, la définition des compétences des journalistes femmes et hommes dans les rédactions.

Comment expliquer la perpétuation de cette ségrégation horizontale malgré l’augmentation du nombre de journalistes femmes et, dans certains cas, leur accès à des responsabilités éditoriales ? Pour y parvenir, il faut prendre en compte l’influence des stéréotypes de genre, la manière dont ils façonnent le travail quotidien, la définition des compétences et des qualifications des journalistes femmes et hommes dans les rédactions. Ainsi, ces stéréotypes de genre affectent quotidiennement les processus décisionnels, la distribution des tâches, la sélection des sujets à publier, le choix des sources d’information. Par exemple, dans une chaîne publique suédoise

, les femmes, perçues par les rédacteurs en chef comme passives/prudentes/hésitantes, sont affectées le plus souvent aux recherches documentaires, tandis que les hommes, perçus comme actifs/fiables/assurés, et capables d’« attraper la balle au vol et de courir » (métaphore sportive utilisée par l’un des rédacteurs en chef), sont envoyés sur le terrain. Dans l’esprit des chefs, les femmes seraient ainsi meilleures pour contextualiser et vérifier l’information, tandis que les hommes seraient plus réactifs face à une actualité « chaude ». De sorte que les premières restent tendanciellement dans la rédaction, pratiquant un journalisme « assis », alors que les seconds en sortent régulièrement, pratiquant un journalisme « debout ». Cette assignation genrée se double d’une logique selon laquelle les femmes doivent faire leurs preuves, tandis que les hommes bénéficient a priori de la confiance placée dans leur potentiel et leur capacité d’adaptation.

L’introduction de l’ordinateur dans les journaux a contribué à la féminisation de cet univers, tout en créant des métiers séparés.

Cette ségrégation horizontale se double d’une hiérarchisation genrée des compétences. Ainsi, les femmes sont souvent perçues comme dotées de qualités « naturelles » (minutie, répétitivité, soin, dévouement, souci des autres, patience…) liées au rôle qu’elles jouent dans la sphère privée. Cette naturalisation de leurs savoir-faire a pour effet d’empêcher la reconnaissance de leur qualification professionnelle. Sur ce point

, analysant le mouvement de grève des clavistes lancé en 1983 dans un grand quotidien régional français (surnommé « Le Clavier enchaîné » pour les besoins de l’anonymat), montrent que l’introduction de l’ordinateur dans les journaux a contribué à la féminisation de cet univers, tout en créant des métiers séparés. Celui de claviste est réservé aux femmes détentrices d’un diplôme de secrétariat, et celui de correcteur, est attribué aux hommes appartenant au groupe des « ouvriers du livre ». Le premier est alors considéré comme non qualifié et, donc, plus faiblement rémunéré, bien que ces femmes et ces hommes réalisent somme toute un travail équivalent, les premières faisant preuve, par ailleurs, d’une grande dextérité dans la saisie des textes des journalistes sur écran.

Mobilisations et débats contre les inégalités

À l’instar des clavistes du « Clavier enchaîné », des journalistes femmes continuent de dénoncer les inégalités au travail à travers diverses actions : révélation des écarts de salaire lors de la grève de signatures des journalistes femmes des Échos en 2013, critique de l’invisibilité des femmes dans les médias par le manifeste publié par le collectif Prenons la Une, dénonciation du sexisme ordinaire dans la tribune des femmes journalistes politiques victimes de sexisme en 2015 ou sur la page Facebook « Paye ton journal », créée en 2017.

Très récemment, en février 2019, lors de l’affaire dite de la « ligue du LOL », révélée par le service Check News de Libération, des journalistes femmes ont témoigné du cyberharcèlement dont elles ont été victimes durant la seconde moitié des années 2000 et le début des années 2010. Les auteurs de ces actes étaient majoritairement des jeunes hommes blancs hétérosexuels travaillant dans les métiers du journalisme, de la communication et de la publicité. Là encore, ces témoignages sont révélateurs de l’état des rapports de pouvoir existant entre les hommes et les femmes dans l’espace journalistique. Plus largement, cette affaire est symptomatique des conditions de production de l’information qui se caractérisent par une hyper concurrence, accentuée par la montée de la précarité, ainsi qu’un management fondé sur la rivalité entre journalistes. Ces derniers sont en effet socialisés très tôt, lors de leur formation dans les écoles de journalisme, à cette culture de la compétition qui passe notamment par la participation aux concours lancés chaque année par les divers médias et qui instituent une lutte en vue d’obtenir un CDD, un contrat de professionnalisation ou une bourse.

Loin d’être un épiphénomène, l'affaire de la « ligue du LOL » met donc au jour des logiques structurelles d’organisation du travail dans les rédactions.

Ainsi peut-on interpréter le cyberharcèlement opéré par la « ligue du LOL » comme l’expression d’une double stratégie par certains journalistes, dont l’homogénéité tient aussi à l’âge, la sexualité, la race et la classe sociale... D’un côté la captation d’un nouvel espace de communication (Twitter), et de l’autre l’exclusion à l’égard de concurrents et concurrentes — femmes, féministes, personnes racisées, personnes homosexuelles – n’adhérant pas à la vision masculiniste véhiculée par les tweets publiés par ce « boys club ». La maîtrise de ce réseau social et la visibilité qu’y ont acquis certains et certaines a en effet constitué pour ces néo-journalistes un sésame pour accéder à des postes dans des médias renommés. Le tout à un moment où le Web est apparu comme une solution de sortie de crise pour les directions de médias – dont la presse écrite généraliste – connaissant de graves difficultés financières.

Preuve s’il en est de l’efficacité de ces stratégies, plusieurs membres de la « ligue du LOL » ont, par la suite, occupé des fonctions de direction dans les médias. Par l’usage qu’ils ont fait des réseaux sociaux pour disqualifier les concurrents et concurrentes et servir leurs carrières, ces journalistes ont participé au renforcement de la violence du fonctionnement de l’espace journalistique et à la réaffirmation de l’ordre genré dans les entreprises de presse. Loin d’être un épiphénomène, cette affaire met donc au jour des logiques structurelles d’organisation du travail dans les rédactions.

On comprend mieux alors pourquoi les femmes journalistes se mobilisent pour dénoncer des rapports hommes/femmes inégalitaires qui se traduisent par des écarts persistants au niveau des salaires ou de l’évolution des carrières. S’il est difficile d’attribuer à ces mobilisations un quelconque effet sur la réduction des inégalités de genre dans les médias, celles-ci auront permis de prendre au sérieux et de lancer la discussion sur ces thèmes dans les rédactions et de faire écho aux débats institutionnels en la matière.