Faire une recherche Google, « liker » un contenu sur Facebook, commenter une vidéo YouTube ou exécuter une tâche sur la plate-forme Mechanical Turk : depuis quelques années, ces activités accomplies en ligne sont présentées par certains chercheurs et activistes comme du digital labor. À travers cette notion difficile à traduire, il s'agit de souligner que des tâches relativement disparates ont pour point commun d'être au cœur des business models de l'économie numérique : chacune de nos recherches améliore l'efficacité de l'algorithme de Google, nos « likes » permettent à Facebook d'affiner son ciblage publicitaire, nos commentaires renforcent l'attractivité des plates-formes où ils sont postés, etc.

Les activités dont il est question passent aisément pour de simples loisirs. Or, en suivant leurs inclinations personnelles ou en occupant leurs temps libre, les internautes participent à la création de valeur. Ils profitent de divers services (un moteur de recherche performant, un réseau social attrayant, un site aux recommandations judicieuses), mais jouent aussi un rôle décisif dans l'amélioration de ceux-ci. Pour les théoriciens du digital labor, l'occultation de ce rôle dissimule une exploitation : la valeur créée par les internautes est presque intégralement captée par les grandes entreprises du Net. Afin de nous dessiller les yeux, ils requalifient donc comme travail (labor) nos activités quotidiennes – et parfois plaisantes – d'utilisation d'Internet. Ce geste théorique est doté d'une indéniable force subversive. Il mérite pourtant d'être contextualisé et interrogé.

Les déboires de l'internaute altruiste

On a souvent célébré Internet comme une opportunité inédite de partage et de collaboration, un espace nouveau où pourraient se déployer des échanges passionnés et désintéressés. Dans les années 1990, ce type de discours était porté par les pionniers du réseau : aux États-Unis, ils étaient empreints de contre-culture et avaient connu des expériences fondatrices comme celles des premières communautés virtuelles ; en France, ils étaient souvent plus explicitement politisés et défendaient un Internet ouvert, libertaire et non marchand.

La défense du partage a longtemps possédé une charge subversive

Cet éloge du partage s'est incarné au cours des années, parfois magnifiquement, dans une multitude de projets collaboratifs et bénévoles, dont les exemples les plus fameux sont les communautés du logiciel libre et Wikipédia. La défense du partage a longtemps possédé une charge subversive. Elle témoignait d'un écart par rapport à l'anthropologie rudimentaire de l'économie mainstream. Aux représentations faisant de l'égoïsme calculateur le moteur des actions humaines, le monde d'Internet opposait des individus fortement singularisés mais néanmoins altruistes. Mûs par des motivations intrinsèques, ceux-ci semblaient mettre en échec l'idée selon laquelle l'argent serait le principal déterminant des activités humaines.

Depuis quinze ans, la capacité de ce discours à nourrir une critique sociale n'a pourtant cessé de s'émousser, à tel point qu'il semble s'être retourné en son contraire. Dans les années 2000, les entreprises du Web 2.0 (YouTube, Facebook, Flickr, etc.) ont prospéré grâce aux pratiques contributives du Net, en faisant avec les internautes un pacte implicite : à vous l'enrichissement personnel lié aux possibilités de communication et de partage en ligne, à nous l'enrichissement financier lié à la monétisation de ces activités. Le développement ultérieur de la sharing economy (Airbnb, Uber, etc.) a achevé de transformer le « partage » en schème idéologique, devenu le paravent de modèles économiques et sociaux faisant passer le capitalisme d'avant-Internet pour un songe égalitariste.

Les grands penseurs de l'Internet libre et collaboratif (Lawrence Lessig, Yochai Benkler, etc.) ont parfois peiné à trouver les armes pour critiquer ces évolutions. Ils avaient tant loué le « bouleversement culturel » lié à l'altruisme des internautes, qu'il leur était difficile d'en revenir à des considérations économiques plus triviales. Certains étaient aussi un peu aveuglés par la conviction que la rétribution financière affaiblit les raisons profondes pour lesquelles nous faisons certaines choses. Valable dans un certain nombre de cas, cette idée d'une incompatibilité entre rémunération (motivation externe) et activités accomplies pour elles-mêmes (motivation interne) a eu quelques effets funestes. Dès lors que l'argent se trouvait abordé comme un agent dissolvant la générosité des internautes, il devenait légitime d'en préserver ceux-ci… et d'avaliser par là-même des modèles économiques fondés sur la monétisation d'activités non rémunérées.

Il faut désormais parler davantage d'économie politique, moins de bons sentiments

L'émergence du courant du digital labor est donc liée à la prise de conscience qu'on ne peut plus appliquer les valeurs de partage et de désintéressement caractéristiques de l'Internet des pionniers à l'économie prédatrice enfantée par le Web 2.0. Il faut désormais parler davantage d'économie politique, moins de bons sentiments. Des questions qui avaient été mises sous le boisseau sont ainsi réapparues, lorsque les théoriciens du digital labor ont décidé d'étiqueter comme travail la grande majorité des activités en ligne. Quelle est la part de ces activités dans la création de valeur ? Sont-elles rémunérées de manière juste ? Dans quelles conditions sont-elles exercées ? Faut-il créer de nouvelles formes de syndicats ? Les gains associés à la notion de digital labor sont donc clairs. La question est de savoir si l'opération intellectuelle qui les rend possibles (la requalification comme travail de nos vies numériques) est fondée.

L'extension du digital labor au travail matériel

Il ne fait guère de doute que de nombreuses activités en ligne peuvent être saisies comme du digital labor : les utilisateurs de la plate-forme Mechanical Turk accomplissent des tâches fastidieuses et répétitives moyennant une (faible) rémunération ; les click-farmers du Bengladesh postent des « likes » à la chaîne contre un salaire (de misère) ; les stars de YouTube font des vidéos pour lesquelles ils sont payés, parfois très bien. Parler de digital labor à propos de ces exemples ne soulève pas de difficulté majeure.

La notion devient plus incertaine lorsqu'elle est étendue au-delà de ces cas assez évidents. Cette extension est susceptible de prendre deux formes. On peut tout d'abord englober dans le digital labor des activités qui ne sont pas accomplies en ligne. Pour Christian Fuchs et Marisol Sandoval, la notion désigne ainsi tout « un réseau d'activités agricoles, industrielles et informationnelles qui permettent l'existence et l'utilisation des médias numériques ». De manière analogue, Trebor Scholz inclut dans le digital labor l'extraction des métaux rares nécessaires à la fabrication des smartphones ou encore l'assemblage des ordinateurs dans les usines chinoises.

Le fait d'accoler le terme « digital » à ces formes de travail matériel pose question. En effet, on ne voit pas bien en quoi elles diffèrent substantiellement de ce qui existait avant le numérique. En les qualifiant de digital labor, on semble confondre le secteur économique dont elles dépendent (celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication) et leur contenu en tant que travail, qui n'a rien de profondément nouveau. De plus, la catégorie de digital labor en vient alors à englober des activités si hétérogènes – quoi de commun entre une star française de YouTube et un mineur en Afrique ? – qu'on peut se demander si l'intelligibilité des phénomènes en jeu est vraiment renforcée, au-delà du fait que leur interdépendance est soulignée.

Par-delà une sociologie compréhensive

Une deuxième définition de la notion de digital labor est, à mon sens, plus intéressante. On considère alors sous ce terme exclusivement des activités accomplies en ligne, mais on y inclut toutes celles qui ne sont pas rémunérées et passent habituellement pour des loisirs : faire une recherche Google, utiliser une application mobile, actualiser son profil Facebook. Comme l'écrit Antonio Casilli, « chaque post, chaque photo, chaque saisie et même chaque connexion » est ainsi conçue comme du digital labor.

Au regard de cette deuxième définition, ce n'est plus l'usage du terme « digital » qui pose question mais celui de « labor ». En effet, les protagonistes de ces activités ne les considèrent pas, en règle générale, comme du travail, même lorsqu'ils sont conscients qu'elles contribuent à générer des revenus pour certaines entreprises. Du point de vue d'une sociologie compréhensive (fondée sur le sens que les acteurs donnent à leurs activités), il semble donc erroné de les désigner comme du « travail ». Pour conserver cette définition élargie, les théoriciens du digital labor sont donc obligés de prendre leurs distances avec les jugements de sens commun. Or, ce déplacement épistémologique les expose à un certain nombre de critiques. On leur reproche de parler à la place des internautes, de se croire plus lucides qu'eux sur la « réalité » du monde, de tenir un discours surplombant détaché des expériences vécues ». Bref, on leur fait grief de présupposer une aliénation, ou une forme de fausse conscience, chez des individus à qui le chercheur viendrait révéler qu'ils travaillent sans s'en rendre compte !

À ce stade du raisonnement, il faut se défaire de quelques alternatives trop simples. L'approche rigoureusement compréhensive n'est pas la seule possible en sciences sociales. Le chercheur n'est pas tenu d'adhérer strictement et en toute circonstance aux discours des acteurs, en faisant comme si la réalité sociale était pour ces derniers immédiatement transparente ; il peut prendre en compte ces discours tout en essayant d'évaluer leurs limites, il est susceptible de considérer qu' « il y a quelque chose » – mais sans doute pas tout – dans les jugements ordinaires . De plus, le chercheur peut faire droit à une exigence de totalisation et, ainsi, recourir aux outils des sciences sociales pour replacer des faits locaux (ce que pense un utilisateur de Facebook) dans une structure plus large (le fonctionnement général de l'économie du Web).

C'est ce type d'opération intellectuelle, caractéristique des pensées critiques, qu'effectuent les théories du digital labor. Elles délaissent une sociologie compréhensive des usages pour développer une approche critique de l'économie d'Internet. Ce changement de perspective est parfaitement justifiable, pour peu que l'on soit muni de l'appareillage conceptuel idoine. Or, c'est souvent là que le bât blesse.

Les limites de la notion classique d'exploitation

Chez de nombreux théoriciens du digital labor, le fait de redéfinir comme travail l'ensemble des activités en ligne est indissociable du concept marxiste d'exploitation . Ils considèrent ainsi que, dans la mesure où ces activités sont productrices de valeur tout en n'étant, le plus souvent, pas rémunérées, cela relève de l’explotation. Or, l'exploitation ne saurait être que l'appropriation d'un travail, que Marx appelle le « surtravail ». Celui-ci est quantifiable en référence à la loi de la valeur, selon laquelle la valeur des marchandises est proportionnelle à la quantité de travail qui leur est incorporée. En bref, la valeur dépend de la quantité de travail, et l'exploitation correspond à la part de ce travail dont les fruits sont appropriés par les capitalistes.

La valeur générée par les internautes n'est pas proportionnelle à leur quantité de travail

Contrairement à ce qu'affirment plusieurs penseurs du digital labor, cette approche se révèle assez inopérante dans le contexte d'Internet. En effet, la valeur générée par les internautes n'est pas proportionnelle à leur quantité de travail, mais dépend de bien d'autres paramètres : la popularité des contenus qu'ils postent, l'intérêt marchand des données qu'ils sèment, leurs investissements relationnels sur les plates-formes, etc. De plus, il est en général impossible de mesurer la contribution de chaque individu à la production de valeur, puisque celle-ci résulte de processus complexes d'agrégation et de coopération. De même, il est extrêmement difficile de quantifier un temps de travail, et donc de surtravail, dès lors que la frontière entre activités productives et non productives se révèle de plus en plus poreuse dans le cadre de nos vies numériques. Enfin, l'économie d'Internet opère souvent une disjonction entre valeur d'usage et valeur d'échange (c'est très net dans les modèles du « gratuit »), disjonction qui se comprend mal dans un référentiel marxiste où la marchandise est conçue comme l'unité immédiate des deux. Pour toutes ces raisons, bien mises en évidence par les penseurs de ce que certains appellent désormais l' « Italian Theory » , la reprise du concept classique d'exploitation ne semble pas en mesure d'éclairer ce qui se joue dans nos activités en ligne.

Il faut, par conséquent, reconnaître à la notion de digital labor une grande force de suggestion mais aussi certaines limites, qui ne sont pas forcément celles que l'on croit. La notion souffre moins du fait de qualifier comme travail des activités vécues comme du loisir, que de n'être pas assez précisément circonscrite et de ne pas s'affranchir suffisamment des cadres de l'économie marxiste orthodoxe.

Références

- Luc BOLTANSKI, De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation, Paris,Gallimard, 2009

- Dominique CARDON et Antonio A. CASILLI, Qu'est-ce que le Digital Labor ?, Bry-sur-Marne, INA Éditions, 2015

- Christian FUCHS et Marisol SANDOVAL, « Digital Workers of the World Unite ! A Framework for Critically Theorising and Analysing Digital Labor », tripleC 12(2): 486–563, 2014,

- Fabien GRANJON, « La critique est-elle indigne de la sociologie ? », Sociologie, n° 1, vol. 3, 2012,

- Trebor SCHOLZ, « Think Outside the Boss », 5 avril 2015,

------

Crédits photos

- « User Generated Capitalism », Susann Massute / Das Filter,

- « Electronics Factory in Shenzen », Steve Jurvetson / Wikimedia Commons,

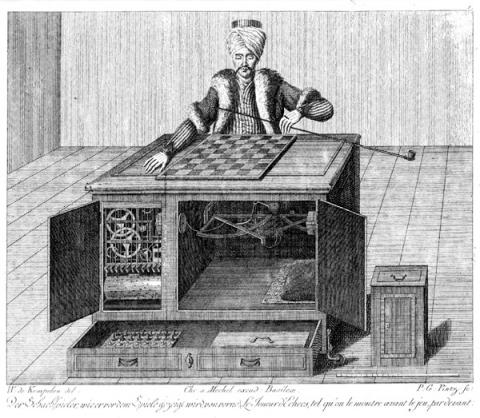

- « Le Turc mécanique ». Karl Gottlieb von Windisch, tiré de Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen, nebst drei Kupferstichen die diese berühmte Maschine vorstellen, 1783/ Wikipédia

À lire également dans le dossier « Autour du digital labor » :

Digital labor, travail du consommateur: quels usages sociaux du numérique ?

Digital labor ? Le travail collaboratif malgré tout

Le digital labor profite aussi à l’internaute

Du digital labor à l’ubérisation du travail

Le digital labor, un amateurisme heureux ou un travail qui s’ignore ?

Digital labor : une exploitation sans aliénation

Le digital labor : une question de société

Qu'est-ce que le digital labor ?