En tout juste 40 ans, le karaoké est devenu un élément incontournable de la vie quotidienne des Japonais et un des premiers loisirs pratiqués dans l'Archipel(1). Que l'on aille au karaoké entre amis, en famille, pour signer un contrat, pour quelques heures ou pour toute la nuit, le karaoké est désormais profondément ancré dans la vie sociale. Cette pratique culturelle qui s'est étendue au reste de l'Asie avec le même succès et en partie dans le reste du monde, génère au Japon d'importants revenus, bien que ceux-ci soient en diminution depuis quelques années. Aux petits bars ont succédé d'immenses complexes de « karaoké-box », moins chers mais offrant aussi un cadre uniformisé : en se démocratisant, le karaoké pourrait bien avoir perdu un peu de son âme.

Courte histoire du karaoké

Panorama des principaux groupes de karaoké

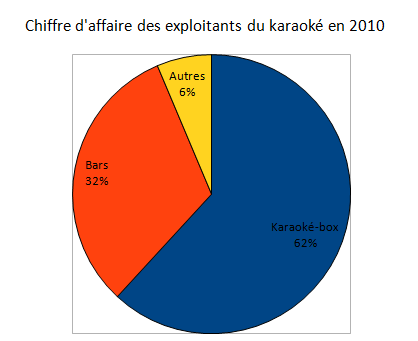

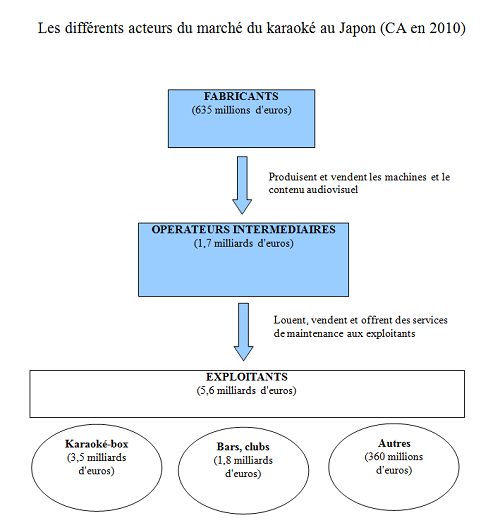

Au sein des industries de loisir au Japon, l'industrie du karaoké est celle générant le plus de profits.Au sein des industries de loisir au Japon, l'industrie du karaoké est celle générant le plus de profits. En 2010, le chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur avoisine ainsi les 8 milliards d'euros(5). Un chiffre très important si on le compare aux 2 milliards d'euros d'entrées réalisés la même année dans les cinémas nippons. Il faut cependant distinguer au sein de cette industrie trois types d'acteurs. Les fabricants qui produisent les machines et le contenu audiovisuel sont aussi ceux réalisant le plus petit chiffre d'affaires – 635 millions d'euros en 2010. Les opérateurs intermédiaires louent les machines, les chansons et fournissent divers services aux exploitants, notamment de maintenance. Ces opérateurs commercent surtout avec les bars et clubs dont le karaoké n'est pas la principale activité, et leur chiffre d'affaires global s'élève à 1,8 milliard d'euros en 2010. Enfin, les exploitants sont les karaoké-box ou les bars et clubs proposant le karaoké à leur clientèle. Avec un chiffre d'affaires global de 5,6 milliards d'euros en 2010, c'est le secteur le plus profitable de cette industrie. Mais comme nous allons le voir, l'industrie du karaoké tend à se concentrer et plusieurs groupes regroupent sous leur bannière l'ensemble des secteurs de cette industrie.

Plusieurs grands groupes se partagent en effet aujourd'hui le marché du karaoké. Le principal s'appelle Daiichi Kosho. Crée en 1973, il a intégré tous les éléments de cette industrie. Outre la production de hardware – avec la série des Dam, leader sur le marché depuis 1997 – et de software – vidéo et chansons –, ce groupe possède aussi la première chaîne de karaoké-box, Big Echo, avec 229 magasins au Japon(6). Disposant d'un capital de 111,8 millions d'euros, il emploie en 2011 plus de 3 000 salariés. Son chiffre d'affaires augmente légèrement et s'établit à 1,2 milliard d'euros pour l'année fiscale 2011. Depuis 2001, il a réorienté sa stratégie vers un public âgé avec DK Elder, dont le but est de rassembler des personnes âgées, de les faire chanter car, selon le groupe, « la plupart des enquêtes montrent que c'est bon pour la santé. ». Daiichi Kosho a surtout compris qu'avec une population vieillissante, il y avait tout intérêt à réorienter sa stratégie vers un public senior.

Quel avenir pour le karaoké ?

Cela s'observe bien en comparant l'évolution du nombre d'établissements avec celle du nombre de pièces par établissement. En effet, le nombre d'établissements diminue au Japon, passant de 14 000 à 9 000 entre 1995 et 2010. Sur la même période, le nombre de « box » par établissement est passé de 10 à 14(9). Il émerge donc établissements moins nombreux mais plus vastes. Pour Kataoka Shirô, président de l' « Association nationale des entreprises du karaoké » (zenkoku karaoke jigyô kyôkai, JKA), cette « évolution vers une concentration de l'industrie du karaoké est inéluctable ». Elle s'explique par les tarifs très abordables proposés par les grandes chaînes de karaoké mais aussi par une restructuration qui touche tout le secteur d'industrie de la nuit au Japon : aux petits bars de quartiers – les sunaku et autres pabu – succèdent de plus en plus des chaînes d'izakaya. « Même les petits kyabakura (bars à hôtesses) ferment au profit d'immenses complexes sur plusieurs étages » précise-t-il.

Cela s'observe bien en comparant l'évolution du nombre d'établissements avec celle du nombre de pièces par établissement. En effet, le nombre d'établissements diminue au Japon, passant de 14 000 à 9 000 entre 1995 et 2010. Sur la même période, le nombre de « box » par établissement est passé de 10 à 14(9). Il émerge donc établissements moins nombreux mais plus vastes. Pour Kataoka Shirô, président de l' « Association nationale des entreprises du karaoké » (zenkoku karaoke jigyô kyôkai, JKA), cette « évolution vers une concentration de l'industrie du karaoké est inéluctable ». Elle s'explique par les tarifs très abordables proposés par les grandes chaînes de karaoké mais aussi par une restructuration qui touche tout le secteur d'industrie de la nuit au Japon : aux petits bars de quartiers – les sunaku et autres pabu – succèdent de plus en plus des chaînes d'izakaya. « Même les petits kyabakura (bars à hôtesses) ferment au profit d'immenses complexes sur plusieurs étages » précise-t-il.- Karaoké-box : styrka / flickr

Références

À lire également

Quand la géopolitique regarde les séries TV

Les séries TV, populaires à l’échelle mondiale, sont pour le politologue Dominique Moïsi le reflet de nos angoisses. Du déclin occidental en passant par le terrorisme ou la fin de la démocratie, les auteurs de séries semblent calquer le scénario de leurs créations sur notre réalité tourmentée.