Pirates, peeristes, téléchargeurs : à qui profite le stream ?

Il faut considérer le secteur musical dans son ensemble (et non le seul secteur du disque)

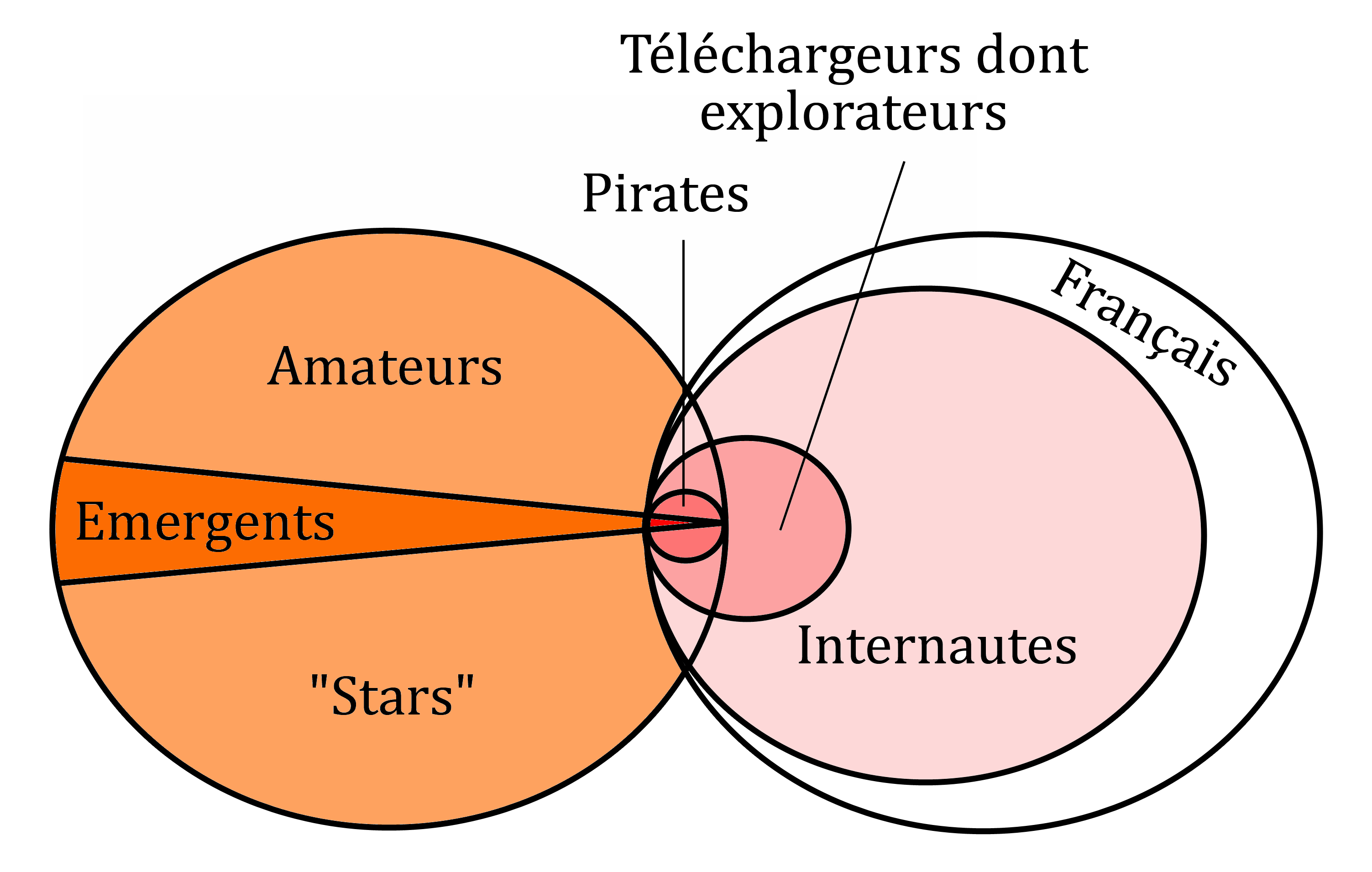

Qui sont les artistes concernés par le téléchargement illégal ? Si l’on fait abstraction un instant des aspects économiques, et que l’on s’intéresse à la question de la notoriété, on peut dessiner schématiquement trois catégories d’artistes :

Les artistes amateurs qui secrètement – ou pas – souhaitent un jour accéder au rang de « star ». Ils sont des millions à en croire l’explosion de MySpace à l’époque, puis de Soundcloud, de Jamendo, et des innombrables « covers »(3) aujourd’hui sur YouTube. Pour cette population, tous les moyens sont bons pour se faire connaître, à commencer par les réseaux détournés et illégaux. Plusieurs success-stories l’ont prouvé : d’Arctic Monkeys à Franz Ferdinand, en passant par Lorie ou Lorde dernièrement.

À l’extrême inverse, les artistes dont la notoriété n’est plus à faire, autrement appelés les « stars ». Par exemple, sur le marché français, le téléchargement illégal a très peu impacté l’économie des Goldman-Bruel-Dion-Hallyday-Farmer-Obispo car ceux-ci tirent environ les trois quarts de leurs revenus du live, et parce que le concert ne s’est jamais aussi bien porté que pour les chanteurs à forte notoriété(4). Donc, même s’ils peuvent être, pour diverses raisons, opposés au téléchargement illégal, celui-ci n’a pas mis en danger la pérennité de leur création parce qu’ils se sont assuré un public dont l’attachement est suffisamment durable pour vivre de leur musique pour le restant de leur carrière.

Entre ces deux groupes se trouve une part infime d’artistes émergents – qu’on peut identifier après un premier succès d’album ou d’un titre, de quelques dates, de plusieurs tremplins ou de récompenses – dont le devenir dépend en partie des ventes d’albums, à la fois pour faire des profits économiques, mais aussi pour construire leur notoriété et gagner la confiance des investisseurs du secteur musical – producteurs, tourneurs, diffuseurs – pour qu’ils fassent le pari de miser sur eux. « Infime », car c’est dans cette tranche que l’on trouve ceux que l’on appelle les « découvertes » assurant la diversité culturelle, toujours sous-représentée dans l’industrie culturelle de masse actuelle. Pour eux, le téléchargement illégal ne peut être que problématique.

Si on récapitule, combiner la population d’artistes en devenir pour qui le téléchargement illégal est néfaste, à la population des pirates, c’est-à-dire une partie (laquelle ?) des téléchargeurs estimés, revient à constater qu’un dispositif de réponse graduée ne concerne qu’une part infime (en rouge sur le schéma) de l’économie globale(6). Sachant en plus que les « pirates » sont plutôt identifiés comme des surconsommateurs de musiques dites mainstream, les artistes émergents sont donc globalement peu touchés par ce type de téléchargement.

Migration des populations et diversification des technologies

Une étude internationale met en doute l'efficacité des dispositifs de réponse graduée

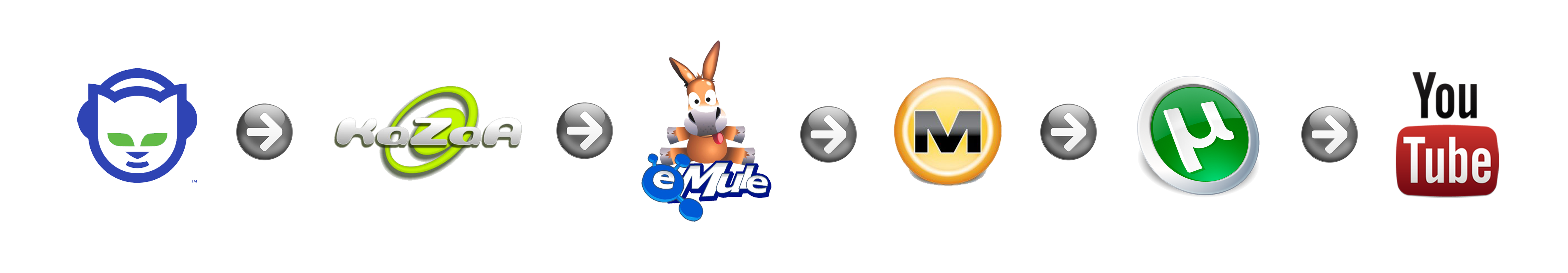

Cela peut s’illustrer à travers une rapide historique des réseaux de téléchargement illégal qui atteste de stratégies de contournement des personnes téléchargeant illégalement des œuvres.

Le deuxième est le contournement permanent des lois mises en place aux moyens d’une diversification des accès aux contenus illégaux : Shawn Fanning (créateur de Napster) s’est fait condamné pour avoir détenu les protocoles d’indexation des fichiers illégaux, alors que les créateurs de Kazaa ont évité précisément cette condamnation en étant seulement éditeurs du logiciel. De même, le téléchargement en direct-download s’est massifié dès lors que la loi Hadopi n’a prévu de ne réprimer que le téléchargement en P2P(9) . Enfin, l’apparition du streaming musical, au travers de plateformes comme Grooveshark ou Blogmusik.com (ancien Deezer), permet aux auditeurs d'écouter de la musique gratuitement et illégalement sur Internet. Si ces plateformes sont rapidement poursuivies par la justice, elles mettent à l'abri les internautes les consultant, au moins le temps de leur mise à disposition.

L'illégal, une étape nécessaire ?

Qui sont les téléchargeurs légaux ?

Les dispositifs de réponse graduée fonctionnent principalement sur ceux qui téléchargent le moins

Il serait intéressant de conduire une étude sur les téléchargeurs légaux actuels pour savoir s’il s’agit d’une population qui n’accédait pas à la musique numérique avant (comme ce peut être le cas d’une partie de la génération des parents des « digital natives », dont l’écoute musicale numérique ainsi que l’achat numérique ne sont que très récents), ou s’il s’agit d’une population de téléchargeurs illégaux qui a préféré se ranger à un téléchargement légal. Il n’est pas évident que la deuxième hypothèse domine. Cela pose une question prospective plus globale : la génération des « digital natives » ayant pris un certain pli du « tout gratuit » va-t-elle réussir – de gré ou de force – à migrer avec l’âge vers de nouveaux modèles payants ? De même, leurs propres enfants renoueront-ils avec le consentement à payer lorsque l’offre légale numérique sera stabilisée ?

Références

Marc BOURREAU et Benjamin LABARTHE-PIOL, « Crise des ventes de disques et téléchargements sur les réseaux peer-to-peer : le cas du marché français », Réseaux, 2006, vol. 24/139, pp. 105-144

Michel CALLON, Pierre LASCOUMES et Yannick BARTHE, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001, 358 p

Clément COMBES et Fabien GRANJON, « La numérimorphose des pratiques de consommation musicale », Réseaux, 28 janvier 2008, n° 145-146, no 6, pp. 291-334

Nicolas CURIEN et François MOREAU, L’industrie du disque, Editions La Découverte, coll. « Repères », 2006, 121 p.

Sylvain DEJEAN, Thierry PÉNARD, Eric DARMON et Michael A. ARNOLD, Comportements des internautes en matière de piratage face à la loi Hadopi et la riposte graduée, M@rsouin, 2014

--

Crédit photo :

gadgetscode / openclipart

Snep, La lutte contre les échanges illicites de fichiers musicaux sur l’Internet, op. cit., p. 1. : « Enfin, la SCPP a identifié des technologies permettant de mettre en ouvre des actions de prévention, notamment par l'envoi de messages d'avertissement aux internautes contrefacteurs, par l'intermédiaire de leur fournisseur d'accès et dans la préservation de leur anonymat. L'utilisation des ces technologies et la mise en oeuvre de traitement automatisé des données fera l'objet d'une demande d'autorisation à la CNIL au mois de janvier 2005. »

Pour des synthèses d’études, voir Nicolas Curien et François Moreau, L’industrie du disque, Editions La Découverte, coll. « Repères », 2006, 121 p ; Marc Bourreau et Benjamin Labarthe-Piol, « Crise des ventes de disques et téléchargements sur les réseaux peer-to-peer: Le cas du marché français », Réseaux, 2006, vol. 24/139, pp. 105-144.

David Bounies, Marc Bourreau et Patrick Waelbroeck, « Pirates or Explorers?? Analysis of Music Consumption in French Graduate Schools », Brussels Economic Review, 2005, vol. 50, no 2, pp. 167-192 ; Clément Combes et Fabien Granjon, « La numérimorphose des pratiques de consommation musicale », Réseaux, 28 janvier 2008, n° 145-146, no 6, pp. 291-334.

Il s’agit donc d’un côté de représenter l’évolution de la notoriété, des « amateurs » aux « stars », en passant par les artistes émergents, et de l’autre côté la « taille » des populations. Les deux échelles ne sont évidemment pas comparables, mais ce schéma a simplement vocation à modéliser la problématique du téléchargement illégal entre une population d’artistes émergents et une population de téléchargeurs « pirates ».

Rebecca Giblin, « Evaluating Graduated Response », The Columbia Journal of Law & the Arts, 2014, no 37, p. 193 : « When engaging in this kind of cross-jurisdictional, multi-language research, it is impossible to be sure that every quality relevant resource has been identified. Some may have been overlooked. However, this bias is not likely to result in the omission of positive evidence of graduated response’s efficacy: given the resources that organizations such as IFPI have put into advocating for graduated response, and the publicity they give to studies suggesting that it is achieving positive results, it is reasonable to expect that any such evidence would be widely published in English language materials and thus captured as part of this research project. Despite this, as the above analysis demonstrates, the evidence that graduated response actually reduces infringement is extraordinarily thin ».

Insaf Bekir, Gilles Grolleau et Sana El Harbi, « Le piratage peut-il être profitable à la firme piratée?? », Revue économique, 15 juillet 2010, Vol. 61, no 4, p. 800 : « Le cas Napster, pionnier de la technologie peer to peer, est dans ce sens édifiant dans la mesure où, après sa fermeture pour piratage et violation des droits d’auteur, les plus grandes maisons de disques ont adopté cette technologie pour vendre leurs produits légalement ».

Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001, p. 129 : « Pourquoi ne pas considérer que les profanes, alliés ou non à des experts, agissent comme de véritables chercheurs de plein air lorsqu’ils viennent se mêler à eux et exiger si cela s’avère nécessaire, plus de rigueur et de rationalité dans la gestion de la production et de l’interprétation des inscriptions, dont nous avons vu qu’elles constituent le matériau sur lequel travaillent les laboratoires ? ».

Ifop, L’impact de la fermeture de MegaUpload sur les pratiques de téléchargement, Paris, Ifop, 2012 ; Sylvain Dejean, Thierry Pénard, Eric Darmon et Michael A. Arnold, Comportements des internautes en matière de piratage face à la loi Hadopi et la riposte graduée, M@rsouin, 2014.

À lire également

Les médias en 2018 vus par… - épisode 3/4

La radio en 2018 vue par Laurent Frisch

Diversification des narrations et des formats, production de podcasts natifs, importance de la vidéo, partenariats : que peut-on attendre de la radio en 2018 ? Entretien avec Laurent Frisch, directeur du numérique à Radio France.