Variations sur la forme

auteur de Flat Earth News. Le churnalism – mot-valise créé à partir de churn out, qui signifie débiter, pondre en série – ou la production à la chaîne d’informations dépourvues d’analyse, semble pourtant la panacée dans un monde hypermédiatisé. Si l’information est devenue un business au même titre que le divertissement, avec les empires médiatiques rivalisant de stratégies à des fins mercantiles, les citoyens sont eux toujours demandeurs d’histoires vraies, bien écrites et documentées, qui les aident à appréhender la complexité et la diversité du monde. Robert W. McChesney et John Nichols avaient déjà identifié ce besoin des lecteurs dans The Death and Life of American Journalism.

auteur de Flat Earth News. Le churnalism – mot-valise créé à partir de churn out, qui signifie débiter, pondre en série – ou la production à la chaîne d’informations dépourvues d’analyse, semble pourtant la panacée dans un monde hypermédiatisé. Si l’information est devenue un business au même titre que le divertissement, avec les empires médiatiques rivalisant de stratégies à des fins mercantiles, les citoyens sont eux toujours demandeurs d’histoires vraies, bien écrites et documentées, qui les aident à appréhender la complexité et la diversité du monde. Robert W. McChesney et John Nichols avaient déjà identifié ce besoin des lecteurs dans The Death and Life of American Journalism.Histoire d’un genre

l’apanage d’écrivains et de journalistes qui firent bon usage de leurs talents d’écriture pour rapporter de leurs périples des récits inédits annoncés à grand renfort de publicité. Albert Londres et Joseph Kessel en sont les meilleurs exemples. La signature de reporters garantissait aux journaux un véritable succès, et des collections de reportages virent rapidement le jour, notamment « Les Cahiers Verts » (Grasset), « Les Documents bleus » (Gallimard), et « Les Grands Reportages » (Albin Michel). Mais le genre a souffert de la concurrence des autres médias, et ne connut pas un engouement comparable au journalisme littéraire étatsunien des années 1960 et 1970, décennies où le New Journalism fut l’un des développements les plus spectaculaires de la contreculture, avec des écrivains tels que Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote, Hunter S. Thompson, et Joan Didion. Pour Tom Wolfe, le journalisme avait désormais volé la vedette à la littérature, et l’écriture romanesque fut supplantée par l’écriture non fictionnelle.

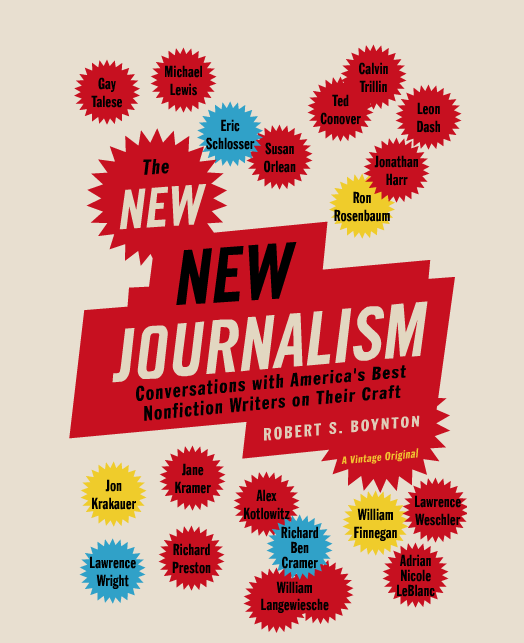

l’apanage d’écrivains et de journalistes qui firent bon usage de leurs talents d’écriture pour rapporter de leurs périples des récits inédits annoncés à grand renfort de publicité. Albert Londres et Joseph Kessel en sont les meilleurs exemples. La signature de reporters garantissait aux journaux un véritable succès, et des collections de reportages virent rapidement le jour, notamment « Les Cahiers Verts » (Grasset), « Les Documents bleus » (Gallimard), et « Les Grands Reportages » (Albin Michel). Mais le genre a souffert de la concurrence des autres médias, et ne connut pas un engouement comparable au journalisme littéraire étatsunien des années 1960 et 1970, décennies où le New Journalism fut l’un des développements les plus spectaculaires de la contreculture, avec des écrivains tels que Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote, Hunter S. Thompson, et Joan Didion. Pour Tom Wolfe, le journalisme avait désormais volé la vedette à la littérature, et l’écriture romanesque fut supplantée par l’écriture non fictionnelle. Le New New Journalism présenté par Robert S. Boynton prouve que le genre est loin d’être épuisé au XXI?? siècle. Il est même plébiscité et enseigné. Dans cette autre anthologie, Robert Boynton, journaliste et professeur à la New York University, présente une série de praticiens de cette nouvelle vague de journalistes littéraires, parmi lesquels Ted Conover, Susan Orlean, William Langewische, Eric Schlosser, et Jon Krakauer, pour n’en citer que quelques-uns. Boynton présente ces auteurs avant tout comme des journalistes : leur art est celui du reportage. D’une part, ils se revendiquent comme les héritiers du New Journalism de Wolfe, ayant bénéficié des innovations stylistiques et rhétoriques qu’il proposait. Mais à la différence de leurs prédécesseurs des années 1960, la nouvelle génération s’intéresse davantage à la démarche journalistique plutôt qu’à sa transcription formelle. C’est pourquoi ils s’investissent à ce point dans leur reportage, allant parfois jusqu’à s’immerger dans la vie de leurs sujets durant des mois, voire des années. Le New New Journalism n’est donc pas tant un manifeste qu’une présentation de bons procédés. Si du côté américain la tradition ne s’est pas essoufflée, son destin fut un peu différent en France, même si le regain d’intérêt est indéniable aujourd’hui. Les précurseurs du reportage comme écriture du réel sont d’ailleurs européens – Zola et le naturalisme en France, Dickens et Defoe en Angleterre.

Le New New Journalism présenté par Robert S. Boynton prouve que le genre est loin d’être épuisé au XXI?? siècle. Il est même plébiscité et enseigné. Dans cette autre anthologie, Robert Boynton, journaliste et professeur à la New York University, présente une série de praticiens de cette nouvelle vague de journalistes littéraires, parmi lesquels Ted Conover, Susan Orlean, William Langewische, Eric Schlosser, et Jon Krakauer, pour n’en citer que quelques-uns. Boynton présente ces auteurs avant tout comme des journalistes : leur art est celui du reportage. D’une part, ils se revendiquent comme les héritiers du New Journalism de Wolfe, ayant bénéficié des innovations stylistiques et rhétoriques qu’il proposait. Mais à la différence de leurs prédécesseurs des années 1960, la nouvelle génération s’intéresse davantage à la démarche journalistique plutôt qu’à sa transcription formelle. C’est pourquoi ils s’investissent à ce point dans leur reportage, allant parfois jusqu’à s’immerger dans la vie de leurs sujets durant des mois, voire des années. Le New New Journalism n’est donc pas tant un manifeste qu’une présentation de bons procédés. Si du côté américain la tradition ne s’est pas essoufflée, son destin fut un peu différent en France, même si le regain d’intérêt est indéniable aujourd’hui. Les précurseurs du reportage comme écriture du réel sont d’ailleurs européens – Zola et le naturalisme en France, Dickens et Defoe en Angleterre.Éloge de la lenteur

que se situe une distinction entre les traditions américaine et française. Le programme en literary reportage du Arthur L. Carter Journalism Institute de la New York University vante les mérites de son programme d’enseignement en ces termes : « Les écoles de journalisme forment de bons reporters, les programmes de lettres (creative writing) forment de bons écrivains ; le reportage littéraire réunit le meilleur des deux ». Le défi du format long réside donc aussi dans la formation des futurs journalistes. Dans de nombreuses universités américaines, il existe des formations au journalisme narratif et littéraire. À l’Université de Harvard, la prestigieuse Nieman Foundation possède son laboratoire en journalisme narratif, créé dès 2001 vu l’intérêt grandissant pour le genre. Des séries de textes sont publiées, et des écrivains-journalistes de renom y animent colloques et séminaires.

que se situe une distinction entre les traditions américaine et française. Le programme en literary reportage du Arthur L. Carter Journalism Institute de la New York University vante les mérites de son programme d’enseignement en ces termes : « Les écoles de journalisme forment de bons reporters, les programmes de lettres (creative writing) forment de bons écrivains ; le reportage littéraire réunit le meilleur des deux ». Le défi du format long réside donc aussi dans la formation des futurs journalistes. Dans de nombreuses universités américaines, il existe des formations au journalisme narratif et littéraire. À l’Université de Harvard, la prestigieuse Nieman Foundation possède son laboratoire en journalisme narratif, créé dès 2001 vu l’intérêt grandissant pour le genre. Des séries de textes sont publiées, et des écrivains-journalistes de renom y animent colloques et séminaires.Références

Crédits photos :

Illustration principale : Pages du New Yorker, retouchées avec Paper Artist par Sylvie Lartigue

Albert Londres en 1923 (domaine public)

Jonathan Safran Foer (Elena Torre / Flickr)

Bill Kirtz cite Robert MacNeil, ancien présentateur du journal sur la chaîne publique américaine PBS, lequel qualifie de binge journalism le journalisme excessif, compulsif, et de piètre qualité, utilisé notamment au moment de l’affaire Clinton-Lewinsky. Cf. « Disgust within the Ranks », The Quill, mai 1998, 86:4, p. 8

À lire également

Entretien avec Thibault Le Hégarat

« La télévision a rendu le patrimoine plus accessible »

Comment la télévision française traite-t-elle du patrimoine ? Quelques jours après l'incendie survenu à Notre-Dame de Paris, nous avons posé la question à Thibault Le Hégarat. Retour sur un demi-siècle de traitement médiatique.

Qu’est-ce qu’un média de service public ? - épisode 14/15

Les défis de la radio-télévision publique du Sénégal

L’audiovisuel public du Sénégal a évolué depuis sa création après l’indépendance. Malgré les pressions politiques, la radio-télévision publique est le reflet d’un pays doté d’une tradition démocratique. Elle affronte aujourd'hui les défis du numérique et de la concurrence.