Abandonner la classification publique : la fausse bonne idée

Le Code du cinéma et de l’image animée prévoit que tout film diffusé en public doit recevoir, de la part du ministre de la Culture et après avis de la commission de classification du CNC, un visa d’exploitation. On peut légitimement s’interroger sur la pertinence d’un tel système de régulation publique d’accès aux salles de cinéma. Après tout, ne serait-il pas possible de renvoyer chacun – et notamment les parents –à sa propre responsabilité ? Est-il encore nécessaire au XXIe siècle d’avoir des interdictions posées par la puissance publique ? Force est de constater que le cinéma reste le seul secteur culturel nécessitant encore une autorisation de la puissance publique avant la communication de l’œuvre au public. Les spectacles vivants, les livres, les expositions, les concerts ne sont pas concernés par un système d’autorisation ou de restrictions préalables. Ces derniers peuvent être interdits après l’intervention d’un juge sur demande d’un tiers ou, plus rarement, comme dans l’affaire du spectacle de l’humoriste Dieudonné, sur une intervention ponctuelle des pouvoirs publics.

Le cinéma reste le seul secteur culturel nécessitant encore une autorisation de la puissance publique avant la communication de l’œuvre au public

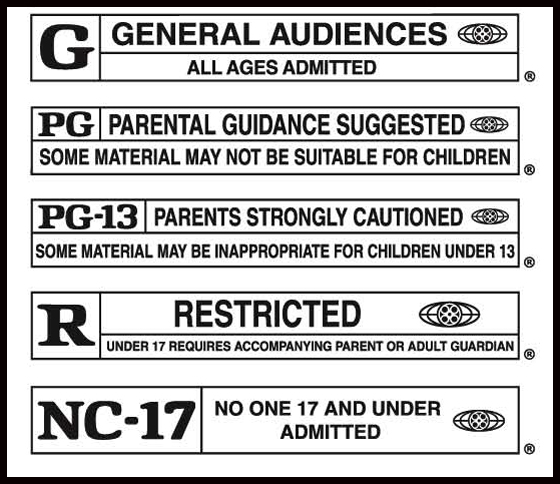

Ne serait-il pas préférable de supprimer le système d’attribution de visas ? Si cette solution peut apparaître séduisante et beaucoup plus libérale que le système actuel, elle est en réalité à proscrire. Les États-Unis ne pratiquent pas cette régulation publique d’accès aux salles et pourtant les films exploités en salles reçoivent bien un équivalent à nos visas d’exploitation. Comme dans beaucoup de secteurs dans ce pays, ce n’est pas la puissance publique qui s’occupe de la régulation en la matière mais des groupements privés. Le système le plus usité aux États-Unis est celui mis en place par la

Motion Picture Association of America (MPAA) qui est une structure privée regroupant les studios hollywoodiens. Le système de classification mis en place par cette structure n’est a priori pas obligatoire mais est en réalité appliqué à la quasi-totalité des films exploités en salles car, sans classification de ce type, la plupart des salles refusent de diffuser un film. Les salles et les producteurs doivent prendre en compte les multiples pressions effectuées par les lobbies conservateurs qui leur imposent de passer par une classification avant la sortie en salles. Finalement, le système est en grande partie le même que le nôtre : le film est classifié avant sa sortie en salles.

Classification de la MPAA

Ce système est par contre beaucoup

plus restrictif que le nôtre. Difficile de savoir si cette classification est plus restrictive en raison du fait qu’elle est effectuée par une personne privée. On peut noter que, d’une manière générale, les États-Unis sont plus conservateurs que notre pays sur les questions de mœurs. À titre d’exemple,

Drive ou

Crimson Peak, tous deux interdits aux moins de 12 ans en France, sont aux États-Unis interdits aux moins de 17 ans si l’on n’est pas accompagné d’un parent. L’exemple des jeux vidéo prolonge cette analyse. Un système de régulation privée s’est mis en place

en Europe pour classifier les jeux vidéo. Or, le

système « PEGI » (Pan European Game Information) est également particulièrement restrictif.

D’une manière générale, les États-Unis sont plus conservateurs que notre pays sur les questions de mœurs

Finalement, on constate que l’absence de régulation publique est souvent comblée par l’intervention d’une régulation privée qui nous semble beaucoup plus sujette aux pressions des lobbies ce qui aboutit à un système très restrictif. Au surplus, ce type de régulation privée n’offre souvent pas les mêmes garanties de recours juridictionnel que la régulation publique. En d’autres termes, il est plus difficile de contester une restriction d’âge apposée par un acteur privé. L’abandon d’une régulation publique n’est donc pas une bonne idée car elle n’est pas en son principe source de problèmes et pourrait être remplacée rapidement par une régulation privée plus restrictive.

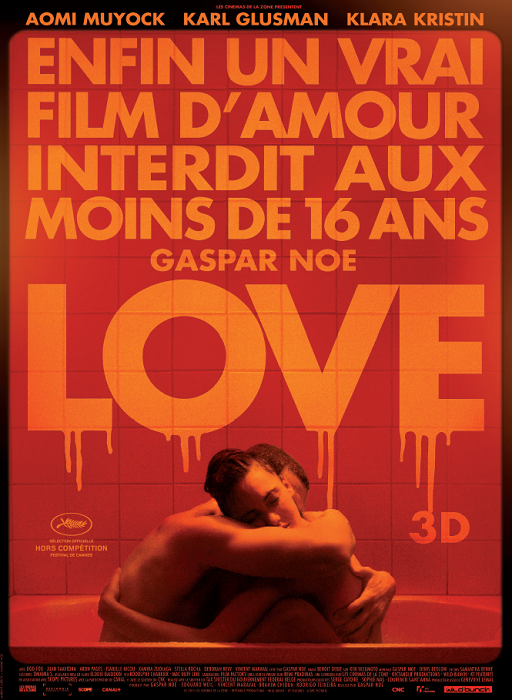

Le film Love de Gaspar Noé restera vraisemblablement comme le film ayant remis en cause le bon fonctionnement du système de classification des œuvres cinématographiques. Ce système visant à réguler l’accès des mineurs aux salles de cinéma en prenant en compte la violence et le sexe à l’écran est, en effet, devenu

Le film Love de Gaspar Noé restera vraisemblablement comme le film ayant remis en cause le bon fonctionnement du système de classification des œuvres cinématographiques. Ce système visant à réguler l’accès des mineurs aux salles de cinéma en prenant en compte la violence et le sexe à l’écran est, en effet, devenu