La scène se déroule le 20 décembre 1973, à l’Élysée. Le président de la République, Georges Pompidou, s’apprête à accorder une interview à un journaliste de l’ORTF à peine âgé de 33 ans, Jean-Marie Cavada. Par la grâce d’un enregistrement conservé par l’INA, l’échange préparatoire entre les deux hommes est aujourd’hui disponible en ligne. Durant cette conversation arrivée jusqu’à nous presque par effraction, Jean-Marie Cavada apparaît face caméra, son visage rendu plus juvénile encore par le travail de la maquilleuse qui s’active autour de lui. Filmé de dos et donc à peine visible, le président s’amuse lui-même de sa différence d’âge avec le journaliste : « On constatera que vous êtes plus jeune que moi. » Mais lorsque l’interview commence enfin, et que la caméra montre le chef d’État en gros plan, c’est surtout un homme transformé par la maladie qui apparaît à l’écran : la voix hésitante, le teint blafard, le visage rendu bouffi par la cortisone, Georges Pompidou est de toute évidence épuisé par le cancer qui l’emportera moins de quatre mois plus tard.

Interview de Georges Pompidou par Jean-Marie Cavada, 20 décembre 1973, ORTF, Journal télévisé de 20 h.

Cette séquence est poignante, car elle témoigne de la souffrance d’un homme qui a voulu exercer le pouvoir jusqu’à son dernier souffle. Mais elle est surtout symptomatique de la situation de l’audiovisuel public durant l’ère gaullo-pompidolienne : la candeur de Jean-Marie Cavada offre une image saisissante de la docilité de journalistes qui, jusqu’à la mort de Georges Pompidou, persisteront à nier l’évidence.

Il s’agit bien sûr d’une scène venue d’un autre âge, une époque où l’ORTF était « la voix de la France », selon les mots du président Pompidou lui-même lors d’une conférence de presse en juillet 1970. Mais le silence gêné de Jean-Marie Cavada s’inscrit dans une histoire longue du journalisme français, qui va des maladies de Louis XIV jusqu’à l’accident cardio-vasculaire de Jacques Chirac en septembre 2005. Et si rendre compte de la santé d’un dirigeant est toujours difficile, le choix du verrouillage de l’information s’avère le plus souvent contreproductif : lorsque les journalistes ne remplissent pas leur mission d’information, ils ouvrent en effet la voie aux rumeurs les plus extravagantes et aux mensonges les plus pernicieux.

De Louis XIV à Pompidou, une tradition française de l’omerta

La question de la santé des responsables politiques a été un enjeu central pour la presse dès l’apparition des premières gazettes, au XVIIe siècle. En France, Louis XIV a su utiliser les rares journaux tolérés sur le territoire du royaume avec une remarquable habileté : La Gazette et plus encore Le Mercure galant ont ainsi offert à leurs lecteurs l’image d’un homme éternellement jeune, capable de résister de manière héroïque à la douleur. Le Roi-Soleil connut pourtant de constants ennuis de santé tout au long de son règne. Mais dans un pays où l’équilibre du pouvoir reposait sur la capacité du monarque à exercer sa charge, l’État se devait de représenter le roi dans la plénitude de ses moyens physiques. La presse officielle a été pour lui un outil de propagande d’une efficacité à nulle autre pareille, et elle a conservé cette fonction de célébration jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Les rares journaux autorisés sous l’Empire ont eux aussi été cantonnés à ce rôle puisque, selon les mots de Napoléon lui-même, « l’Empereur ne connaît qu’une maladie : la mort »

.

Bien sûr, la presse possède depuis la grande loi de 1881 une liberté qui lui permet, au moins dans une certaine mesure, de révéler l’état de santé d’un dirigeant si cette information est d’intérêt public. Mais, avec la Ve République, la France a renoué avec un régime politique où le pouvoir est à la fois centralisé et personnalisé. Depuis le retour du général de Gaulle au sommet de l’État en 1958, tous les présidents qui se sont succédé ont donc été tentés non seulement de dissimuler leurs fragilités physiques, mais d’utiliser la presse pour mettre en scène leur exceptionnelle vitalité.

Pompidou est mort dans l’exercice de ses fonctions sans que la population ne soit jamais officiellement informée de son état

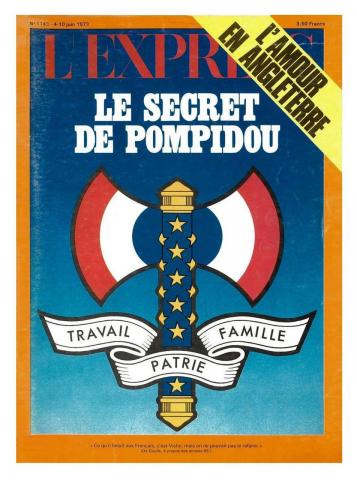

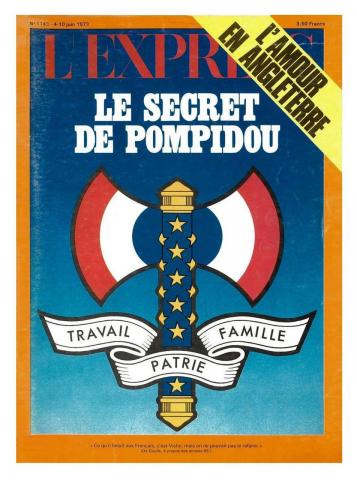

Le cas de Georges Pompidou est resté le plus célèbre, puisqu’il est mort dans l’exercice de ses fonctions sans que la population ne soit jamais officiellement informée de son état. Tous les Français ont pourtant pu constater, à partir de 1972, que le président n’avait plus rien de l’homme au visage émacié et volontaire qu’ils avaient élu en 1969. Les sous-entendus se sont multipliés dans la presse écrite à partir de 1973, et notamment d’un sommet à Reykjavik avec Richard Nixon, à la fin du mois de mai : sous l’œil des journalistes français et américains, Pompidou est apparu hagard, les yeux gonflés, la démarche hésitante, et le corps emmitouflé dans un lourd manteau. Quelques jours plus tard, L’Express barre sa Une d’une manchette volontairement énigmatique : « Le secret de Pompidou ». L’enquête à laquelle renvoie ce titre n’a en réalité rien de médical, puisqu’elle est seulement consacrée aux choix politiques à venir du chef de l’État. Mais le véritable « secret » est dévoilé dans les pages consacrées au sommet de Reykjavik, et plus précisément dans un court encadré de Philippe Grumbach intitulé « La santé du Président ». Là, en s’appuyant sur une enquête menée par des collaborateurs de L’Express, le journaliste révèle que Georges Pompidou vient d’être hospitalisé et souffre d’une affection traitée depuis plusieurs mois « par irradiations au cobalt et par des corticoïdes ». Toutes les informations divulguées dans cet article sont exactes, mais Philippe Grumbach n’en tire aucune conclusion explicite. C’est le Washington Post qui, le lendemain, s’appuie sur cet article pour écrire, en première page, le mot que le journaliste français n’a pas osé prononcer : « La presse française insinue que Pompidou a un cancer ».

L’Express, n° 1143, 4-10 juin 1973.

À partir de cette date, la presse écrite s’est interrogée de plus en plus ouvertement sur une éventuelle maladie du chef de l’État, mais l’audiovisuel public a pour sa part accepté jusqu’au bout de rester silencieux. Le 7 février 1974, dans le journal télévisé de la 2e chaîne de l’ORTF, Jean-Marie Cavada et Jean-Claude Héberlé évoquent par exemple la « nouvelle infection grippale » de Georges Pompidou, et persistent à affirmer que toutes les rumeurs sur sa santé sont infondées. La stupeur de la population est donc totale lorsque l’ORTF interrompt brutalement ses programmes, dans la soirée du 2 avril 1974, pour annoncer la mort du président.

Mitterrand et Chirac, malades en secret

Malgré le choc provoqué par ce décès prématuré, la culture du secret a survécu à l’ère gaullo-pompidolienne. Certes, Valéry Giscard d’Estaing avait affiché son choix de rompre avec les mensonges de son prédécesseur en publiant régulièrement des bulletins de santé. Mais si François Mitterrand a lui aussi promis la transparence en matière médicale pendant la campagne présidentielle de 1981, il a oublié cet engagement aussitôt élu. Il a ainsi délibérément caché jusqu’en 1992 le cancer de la prostate qui lui a été diagnostiqué, avec un pronostic très sombre, au début de son premier mandat. Dès le 27 novembre 1981, Paris Match avait pourtant révélé, photos à l’appui, que le dirigeant venait de se rendre à deux reprises à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce. Le titre choisi en Une, « Questions sur la santé du président », était en lui-même assez sobre. Mais l’article, non signé, racontait avec force détails la venue anonyme de François Mitterrand au sein du service de gastro-entérologie : si le mot « cancer » n’était pas utilisé, l’hebdomadaire parlait de scintigraphie et rapportait, en citant des témoins, que le président avait le teint « jaune citron » et marchait avec difficulté.

Une de Paris Match, novembre 1981.

Malgré la précision de ces informations, le reste de la presse, écrite comme audiovisuelle, s’est pour l’essentiel contentée de réponses évasives. Le 9 décembre, lorsque Michèle Cotta l’interroge sur le sujet dans le cadre d’un entretien à la bibliothèque de l’Élysée, François Mitterrand admet que les journalistes sont en droit de s’intéresser à cette question, mais dissimule volontairement la vérité aux Français. Les bulletins de santé falsifiés se succèdent ensuite pendant ses deux mandats, sans que jamais la presse ne les remette sérieusement en question. Sa maladie n’est finalement dévoilée au grand public qu’avec douze ans de retard, lorsque le président donne son accord. Mais la tradition du secret persiste au moment même où il prétend jouer la carte de la transparence : à sa sortie de l’hôpital Cochin, le 16 septembre 1992, l’antériorité de la maladie est dissimulée aux Français et, contre l’évidence, les lésions cancéreuses dont il souffre sont présentées comme « bénignes ».

Le chef d’État voulait lui-même « authentifier la rumeur de son cancer »

Après la mort de François Mitterrand, beaucoup de journalistes ont pourtant reconnu qu’ils connaissaient la vérité et ont accepté de ne rien dire, même lorsque le visage du président était déformé par la douleur lors de ses apparitions publiques. En 2010, dans un livre d’entretiens avec Renaud Revel, Alain Duhamel racontait par exemple qu’il était informé depuis un séjour à Latche, en 1988. François Mitterrand avait en effet choisi de l’inviter, avec Jean-Pierre Elkkabach, aux côtés du Dr Gubler et d’un spécialiste du cancer de la prostate, le professeur Steg. Alain Duhamel explique avoir compris, lors de cet « étrange déjeuner », que le chef d’État voulait lui-même « authentifier la rumeur de son cancer »

auprès d’eux. Mais aucun des deux journalistes présents à la table ce jour-là ne s’est pour autant risqué à briser l’omerta.

Autres temps, autres mœurs, sans doute. Mais que dire en ce cas de l’accident cardio-vasculaire subi par Jacques Chirac en septembre 2005 ? La mort de l’ancien président, le 26 septembre, est venue rappeler qu’il ne s’était jamais vraiment remis de cette première attaque cérébrale. Certes, au moment de sa sortie de l’hôpital, les images des journaux télévisés ont montré un homme « en bonne forme », « souriant » et « détendu », selon les mots des médecins, des reporters et du chef de l’État lui-même.

Mais durant presque deux ans, les journalistes qui suivaient le président, autrefois réputé pour son irrésistible dynamisme, ont pu constater sa démarche devenue fragile, et plus encore sa diction hésitante, sa mémoire défaillante ou ses fréquents lapsus. L’immense majorité d’entre eux ont pourtant relayé, sans vraiment la remettre en cause, la communication verrouillée orchestrée par Claude Chirac. Or, l’état du dirigeant expliquait sans doute en partie son effacement spectaculaire au moment de l’embrasement des banlieues, en novembre 2005, ou lors de la crise du CPE, au printemps de l’année suivante.

Un tabou qui n’épargne aucune démocratie

Même dans les pays les plus attachés à la liberté de la presse, la maladie et la mort représentent toujours des sujets difficiles à aborder. L’exemple des États-Unis suffirait à le montrer puisque, en dépit de sa tradition d’indépendance à l’égard du pouvoir, la presse américaine s’est longtemps contentée de relayer les mensonges des chefs d’État sur leur santé. Une des explications est sans doute que ce pays partage avec la France de la monarchie, de l’Empire ou de la Ve République une même personnalisation du pouvoir : puisque les présidents américains incarnent physiquement la nation tout entière, ils sont comme leurs homologues français tentés de dissimuler aux médias les pathologies dont ils souffrent.

L’homme qui a dirigé les États-Unis pendant la période la plus longue est ainsi, selon toute vraisemblance, celui qui a le plus menti sur son état de santé réel : élu à quatre reprises durant une période cruciale, de la Grande Dépression à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Franklin D. Roosevelt a cherché à cacher autant que possible son infirmité physique. Une maladie auto-immune l’avait en effet rendu paraplégique dès 1921, une décennie avant son arrivée au pouvoir. Si elle n’a pas nié la réalité de ce handicap, la presse a dans l’ensemble privilégié les photographies ou les films le montrant assis ou debout et immobile : les clichés du président en chaise roulante sont ainsi rarissimes. De la même manière, Roosevelt est parvenu à taire l’hypertension artérielle et l’insuffisance cardiaque qui l’ont considérablement affaibli à partir de 1944 et ont sans doute précipité son décès l’année suivante.

Alors même qu’un mythe s’est très tôt constitué autour de sa jeunesse et de sa beauté, John F. Kennedy a lui aussi cherché tout au long de sa carrière politique à masquer ses maladies et ses difficultés à se mouvoir. Douleurs permanentes au dos, maladie d’Addison, ostéoporose, hypothyroïdie : le quotidien de cet homme éternellement souriant fut en réalité un enfer. Il dut ainsi porter presque en permanence un corset, fut régulièrement contraint de se déplacer en béquilles, et prit très tôt l’habitude d’abuser de médicaments pour supporter ce calvaire. Dans son cas, comme dans celui de Roosevelt, la presse a dans l’ensemble accepté de celer une partie de la vérité au grand public, comme si la première démocratie du monde ne pouvait être dirigée par un homme affaibli.

Bien sûr, outre-Atlantique comme dans le reste du monde, l’exigence de transparence est beaucoup plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques décennies. Adopté en 1967, quatre ans après le chaos créé par l’assassinat de JFK, le 25e amendement de la Constitution américaine prévoit d’ailleurs qu’un président peut être destitué s’il est dans l’incapacité physique ou intellectuelle d’exercer le pouvoir. Mais, aux États-Unis comme dans les autres démocraties occidentales, la question de la santé des responsables politiques continue à déchirer les rédactions. Au moment de la campagne présidentielle de 2016, la presse américaine n’a ainsi évoqué qu’avec une certaine gêne les problèmes pulmonaires d’Hillary Clinton ou ses malaises lors de manifestations publiques. De la même manière, la plupart des pays européens s’interrogent encore sur les limites de ce qu’un journal peut et doit dire à ses lecteurs sur la santé de leurs dirigeants. En témoignent, en Allemagne, les hésitations de la presse, partagée entre respect de la vie privée et droit des citoyens à l’information, face aux crises de tremblements répétées d’Angela Merkel. En témoignent aussi, tout au long des cinq années durant lesquelles Jean-Claude Juncker a présidé la Commission européenne, les débats entre journalistes présents à Bruxelles. Beaucoup d’entre eux ont évoqué l’alcoolisme supposé et les difficultés de déplacement de plus en plus visibles de l’homme d’État luxembourgeois. Mais ils sont beaucoup moins nombreux à avoir osé poser, comme l’a fait Jean Quatremer en juillet 2018, la seule question qui comptait vraiment : Jean-Claude Juncker était-il encore capable de diriger la Commission ?

Les effets pervers du contrôle de l’information

La presse n’a évidemment pas pour rôle d’imposer aux responsables politiques une tyrannie de la transparence, qui les priverait de tout droit à l’intimité. Mais un constat s’impose : quel que soit le pays et quelle que soit l’époque, la volonté de verrouiller l’information favorise la naissance et la circulation des pires rumeurs. Par un implacable effet boomerang, les dirigeants qui mentent trop ostensiblement à propos de leur santé s’exposent en effet à la propagation de nouvelles plus fallacieuses encore. Sous le règne de Louis XIV, les journalistes réfugiés en Hollande, obsédés par le monarque qui les avait contraints à l’exil, ont ainsi annoncé cent fois la mort d’un monarque que les périodiques officiels présentaient au même instant comme invulnérable.

Rien n’a réellement changé aujourd’hui, si ce n’est que les rumeurs disposent désormais, avec les réseaux sociaux, d’outils bien plus efficaces pour se diffuser à grande échelle de manière virale. Au moment de la présidentielle américaine de 2016, le refus de Hillary Clinton de donner des informations précises sur sa santé a ainsi permis à des hashtags tels que #SickHillary ou #HillaryHealth de prospérer sur Twitter. Toute l’habileté de Donald Trump a été d’exploiter les errements de la communication de la candidate démocrate : il a lui-même entretenu la suspicion en parodiant les malaises d’Hillary Clinton ou en lançant des publicités soulignant l’incapacité de sa rivale à diriger le pays.

Lorsque les responsables politiques choisissent eux-mêmes de briser l’omerta, ils peuvent en retirer un capital politique

Pourtant, lorsque les responsables politiques choisissent eux-mêmes de briser l’omerta, ils peuvent en retirer un capital politique et notamment un renforcement de leur proximité avec les électeurs. Dans l’histoire récente des États-Unis, la présidence de Ronald Reagan a offert de ce point de vue un exemple révélateur. Au début de son second mandat, en juillet 1985, il a en effet pris la décision de révéler au grand public le cancer du côlon qui venait de lui être diagnostiqué. Il a choisi en outre de multiplier les prises de parole sur le sujet : il s’est adressé à ses concitoyens au sein même de l’hôpital dans les jours qui ont suivi l’opération, puis a médiatisé sa sortie, avant de répondre régulièrement aux questions des journalistes ou de ses concitoyens sur sa maladie. Loin de lui reprocher cette sincérité, l’opinion publique a trouvé dans l’aveu de cette fragilité une nouvelle raison d’admirer le courage de son dirigeant. Au moment où il a quitté le pouvoir, en 1989, Ronald Reagan était ainsi le président américain le plus populaire depuis Roosevelt.

Lorsqu’un dirigeant politique choisit l’attitude inverse et s’obstine à mentir à ses concitoyens, la presse doit être capable de rompre le silence si l’intérêt général l’exige. Il est vrai que ce courage a souvent un prix, que Béatrice Gurrey a par exemple durement payé en 2006. Cette journaliste du Monde fut en effet l’une des seules à avoir souligné avec acuité, dans les mois qui ont suivi l’AVC de Jacques Chirac, les nombreuses séquelles que conservait le président. Dès le 29 novembre 2005, en constatant la vulnérabilité de ce « vieux monsieur » en pleine crise des banlieues, elle s’interroge ainsi ouvertement : « Qui est donc à la tête de l’État ? » Deux mois plus tard, elle constate de nouveau dans les pages du Monde les difficultés de Jacques Chirac, désormais très souvent incapable de lire les textes de ses discours sans les écorcher. Enfin, dans un long article publié en juin 2006, elle donne à voir un homme exténué, désormais presque absent au monde, au point de confondre sans cesse les noms, les dates et les lieux. Ce papier était sans doute trop précis et trop documenté aux yeux de l’entourage de Jacques Chirac : comme la journaliste l’a raconté dix ans plus tard dans son livre Les Chirac. Les secrets du clan (Robert Laffont, 2015), elle a ensuite été privée de tout accès à l’Élysée pendant de longs mois.

Les journalistes les plus talentueux savent concilier la lucidité et l’empathie

Le regard de Béatrice Gurrey sur le crépuscule de ce vieux président a pourtant toujours su éviter le piège du voyeurisme. Elle a ainsi été l’autrice, dans les jours qui ont suivi le décès de Jacques Chirac, d’articles aussi émouvants que bien informés sur son parcours politique et la solitude de ses dernières années. Preuve, s’il en était besoin, que les journalistes les plus talentueux savent concilier la lucidité et l’empathie, même lorsqu’ils doivent raconter la maladie et la mort d’un président de la République.