Algorithmes et manque de transparence

Sur certaines plateformes, dont Facebook est emblématique, les algorithmes promeuvent des contenus de mauvaise qualité : les appeaux à clics, voire des

fake news. Le rapport de la CJR pointe la responsabilité des grandes plateformes et surtout, de leur modèle économique.

Choisir entre qualité et visibilité, dilemme incontournable ? Non, selon Le Figaro : « les réseaux sociaux restent des lieux formidables pour écouter sa communauté, pour que les journalistes y trouvent de la matière éditoriale et un peu d’audience (...). Des articles de très bonne qualité peuvent théoriquement bien fonctionner sur un site comme Facebook. D’autant que la grande différence entre un site "de buzz" et un média de qualité, c’est que nous tenons la promesse éditoriale de nos titres. Les appels au clic et autres sites qui trompent l’internaute ne me semblent pas être ce qui menace le plus le

reach. »

Autre reproche fréquemment adressé à Facebook (notamment) : son manque de transparence sur la manière dont fonctionnent ses algorithmes, ceux qui déterminent quel contenu apparaît à quel utilisateur. Ces algorithmes sont pointés du doigt régulièrement par les animateurs de pages : leur portée est en baisse continue. Facebook, qui a répondu souhaiter donner plus d’importance aux proches qu’aux marques, fait un pas de plus et teste actuellement dans quelques pays un onglet Explorer, dans lesquels sont cantonnées toutes les publications émanant de pages, faisait ainsi de la visibilité un enjeu plus aigu. Pour Le Figaro, « les plateformes ne sont pas transparentes sur la circulation mais nous restons les maîtres du contenu qui circule. C’est pour cela que c’est essentiel de ne pas se mettre dans un rapport de dépendance face à une seule source de trafic ».

À la suite des élections présidentielles nord-américaines de 2016, qui ont fait apparaître le problème des fake news aux yeux du grand public, Google et Facebook ont sollicité des médias pour intégrer leurs propres dispositifs de lutte contre les fausses informations.

Toutefois, l’AFP a intégré le dispositif de lutte contre les fake news mis en place par Google et Facebook. Ce dernier, notamment, a approché plusieurs médias français : « Facebook est de plus en plus concerné et volontaire sur cet objet », nous précise Grégoire Lemarchand, de l’AFP. « On a accepté parce qu’il y a un vrai besoin, un vrai travail sur la manipulation à faire. À l’AFP, on a toujours fait du fact checking sans l’appeler comme tel. On ne publie jamais sur des rumeurs. (...) Du fact-checking comme Les Décodeurs, on pense que ce n’est pas un produit qui a sa place sur le fil AFP ». Toutefois, l’AFP publie également ses articles de fact-checking sur son blog.

« Travailler avec Facebook est intéressant pour avoir accès à leur outil, certes imparfait (...). Bien sûr, il y a du hors-sujet, des articles satiriques, etc. (...) mais aujourd’hui le flux est beaucoup plus utile : il comporte moins de déchets. » Que sait-on du fonctionnement de l’algorithme ? « Les signalements des internautes participent de cet algorithme, mais ce n’est pas le seul critère. (...) Quand des sujets sont confirmés comme faux, Facebook les -rétrograde dans les flux des utilisateurs. »

À l’AFP, une personne est dédiée au dispositif à temps plein, ce qui suffit à gérer le flux. Elle peut mobiliser les services concernés par les sujets qu’elle traite. Le dispositif est encore expérimental : « l’idée est de faire un bilan dans un an et de voir comment les choses se passent ». L’agence couvre actuellement la France mais pourrait, par exemple, étendre sa zone d’intervention à d’autres endroits du monde et d’autres langues.

Côté résultats, l’AFP avoue manquer de recul. Toutefois, l’ODI relaie le bilan de l’opération Cross Check, et sa conclusion montre que le travail de lutte contre les fausses informations est… sans fin : « Les textes de vérification ont été soumis à un panel de lecteurs. Ceux-ci sont plutôt convaincus par les démentis d’une fausse information immédiatement après avoir lu la démonstration. Mais une semaine plus tard, ils doutent à nouveau, influencés par ceux qui n’ont pas lu le démontage de la rumeur ». En d’autres termes, lutter contre les fake news relève du travail de fourmi… gratuit !

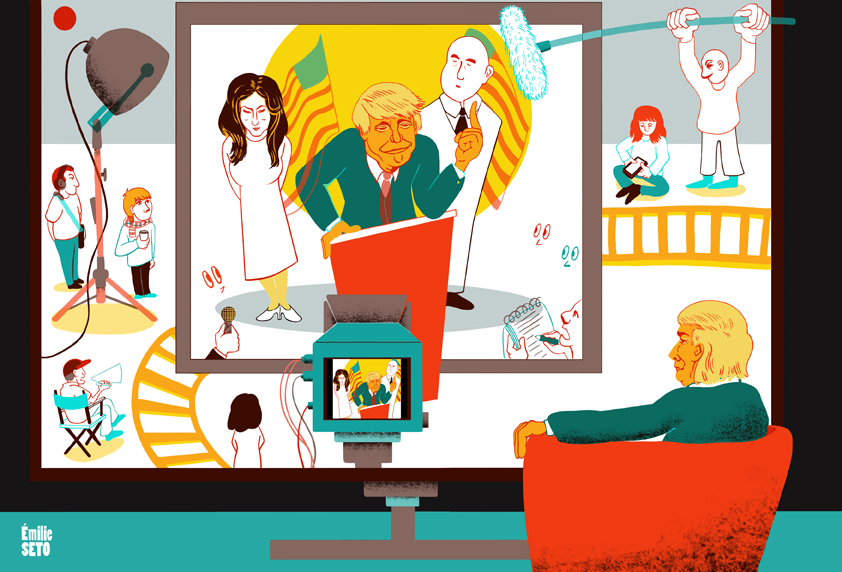

La « plateformisation » qui gagne les médias et les pousse à publier leurs contenus chez des géants du web comme Google et Facebook (en plus de l'animation de leur site web et de leur app, voire à la place de tous ces outils) pose plusieurs problèmes : difficulté pour les internautes d’attribuer le bon contenu au bon média, et donc, pour les médias, à fidéliser le lectorat, générer des abonnements et aller vers un modèle économique en ligne rentable. Par ailleurs, ce déséquilibre est encore renforcé par la répartition des revenus générés par la publicité sur ces plateformes, qui reste en grande partie dans leur poche. Si certains médias arrivent à tirer leur épingle du jeu, pour beaucoup d’autres, il n’est pas évident de couvrir ne serait-ce que leurs coûts de production.

De plus, les évolutions algorithmiques de ces plateformes tendent à diminuer la visibilité des publications qui y sont hébergées, ce qui pose la question de cette même visibilité (hors publicités) à long terme. Enfin, les plateformes sont à la fois juges et parties de leurs propres performances, ce qui pose le problème de leur objectivité. Pour le meilleur ou pour le pire, la Silicon Valley change donc profondément le journalisme.

À l’heure où Facebook souhaite recentrer son flux d’actualité sur les contenus personnels, au détriment des médias et des marques, il semble difficile de se prononcer en faveur du meilleur.

L’auteur remercie Muriel Vento pour l’aide apportée à la rédaction de son article.

--

Crédits :

Illustration : Ina -

Yann BastardMédias sociaux. fotosipsak/

iStockFemale usig her mobile phone outside at night. ljubaphoto/

iStockPression une discussion. dodo4466/

iStockDéchiffrer les métadonnées. PeopleImages/

iStock