Publié le 07 octobre 2016

Portée par la démocratisation des technologies informatiques, par le développement du marché du livre numérique, par l’attention qu’y accordent des opérateurs et distributeurs digitaux et par le désir d’aspirants écrivains de voir paraître leur production, l’autoédition connaît un succès incontestable. Loin d’être une nouveauté en soi, l’accélération et l’amplification du phénomène depuis une demi-douzaine d’années laisse entrevoir des perspectives de reconfiguration de la filière.

À première vue, le modèle porté par l’autoédition induirait un processus de désintermédiation en supprimant des intervenants et en préservant les deux éléments les plus décisifs de la chaîne de valeur, directement mis en contact : l'auteur et le lecteur. En même temps, tout un marché de l’autoédition voit le jour, avec ses offres de services et ses modèles économiques, avec ses prestataires techniques et commerciaux, avec ses start-ups innovantes et ses géants internationaux. Le signe de la montée en flèche d’une nouvelle organisation de la production éditoriale ?

La figure de l’auteur-entrepreneur

Le principe de l’autoédition revient pour un auteur à prendre en charge les fonctions habituellement dévolues à l’éditeur, aidé en cela par des opérateurs et des entreprises de distribution qui mettent à sa disposition des outils destinés à créer et à diffuser des livres, sous une forme imprimée ou numérique. Particulièrement faibles pour inciter à l’achat et à la découverte, les prix pratiqués par les autoédités en matière d’e-books sont généralement compris entre 1 et 6 euros, ce qu’une redevance conséquente, pouvant atteindre jusqu’à 70 % sur le prix public hors taxe, est censée contrebalancer(1). Assez logiquement, l’autoédition va de pair avec l’autopromotion, c’est-à-dire avec le fait de gérer la communication autour de ses publications et d’assurer soi-même leur visibilité, en particulier sur Internet. En tant qu’entrepreneur de son livre, l’auteur devient sa propre marque et doit conduire tout un travail de marketing de soi et de construction de sa réputation s’il souhaite conquérir un lectorat.

Le principe de l’autoédition revient pour un auteur à prendre en charge les fonctions habituellement dévolues à l’éditeur, aidé en cela par des opérateurs et des entreprises de distribution qui mettent à sa disposition des outils destinés à créer et à diffuser des livres, sous une forme imprimée ou numérique. Particulièrement faibles pour inciter à l’achat et à la découverte, les prix pratiqués par les autoédités en matière d’e-books sont généralement compris entre 1 et 6 euros, ce qu’une redevance conséquente, pouvant atteindre jusqu’à 70 % sur le prix public hors taxe, est censée contrebalancer(1). Assez logiquement, l’autoédition va de pair avec l’autopromotion, c’est-à-dire avec le fait de gérer la communication autour de ses publications et d’assurer soi-même leur visibilité, en particulier sur Internet. En tant qu’entrepreneur de son livre, l’auteur devient sa propre marque et doit conduire tout un travail de marketing de soi et de construction de sa réputation s’il souhaite conquérir un lectorat. L’auteur devient sa propre marque et doit conduire tout un travail de construction de sa réputation s’il souhaite conquérir un lectorat

S’émancipant du rapport avec l’éditeur, l’autoédition se nourrit de la critique du système éditorial dont il pointe volontiers la faiblesse des droits, les pratiques inadaptées à l’univers numérique, les perspectives de ventes et de promotion pas toujours à la hauteur des espérances ou encore l’absence d’autonomie dans les choix éditoriaux. Un tel discours s’incarne dans le recours à l’appellation « indés » chez nombre de ces auteurs qui revendiquent une recherche d’indépendance et une liberté créative, tout en prenant leur distance avec la connotation péjorative dont l’autoédition est encore empreinte.

Loin de former un bloc sans nuances, les autoédités se signalent par une diversité de situations : des auteurs dont les œuvres s’adressent au cercle limité de leur entourage à ceux qui investissent un marché de niche ou un domaine délaissé par l’édition traditionnelle, en passant par ceux qui cherchent à conquérir un lectorat et à se faire reconnaître, les perspectives de publication diffèrent largement. Il arrive également que des écrivains à la notoriété installée se détournent du système éditorial pour gagner en liberté ou augmenter leurs revenus, comme J.K. Rowling avec le site Pottermore ou Marc-Edouard Nabe dont la parution en 2010 de L’Homme qui arrêta d’écrire s’inscrivait dans une démarche qu’il qualifiait lui-même d’« anti-édition ». À cheval entre l’édition et l’autoédition, cette posture hybride revient pour l’auteur à privilégier l’une ou l’autre forme de publication en fonction de ses opportunités et de ses motivations.

Un phénomène de masse

Il est difficile de se référer à des chiffres solides concernant le marché de l’autoédition : beaucoup de ceux qui circulent sont initiés par des entreprises du secteur dont ils viennent nourrir la communication. D’autre part, le caractère parallèle de l’autoédition, dont les publications échappent largement aux circuits traditionnels de l’industrie, fait que l’évaluation de la situation reste particulièrement complexe à établir. En dépit de ces difficultés, il est possible de constater une massification du phénomène, dont les signes les plus tangibles se situent après 2010.

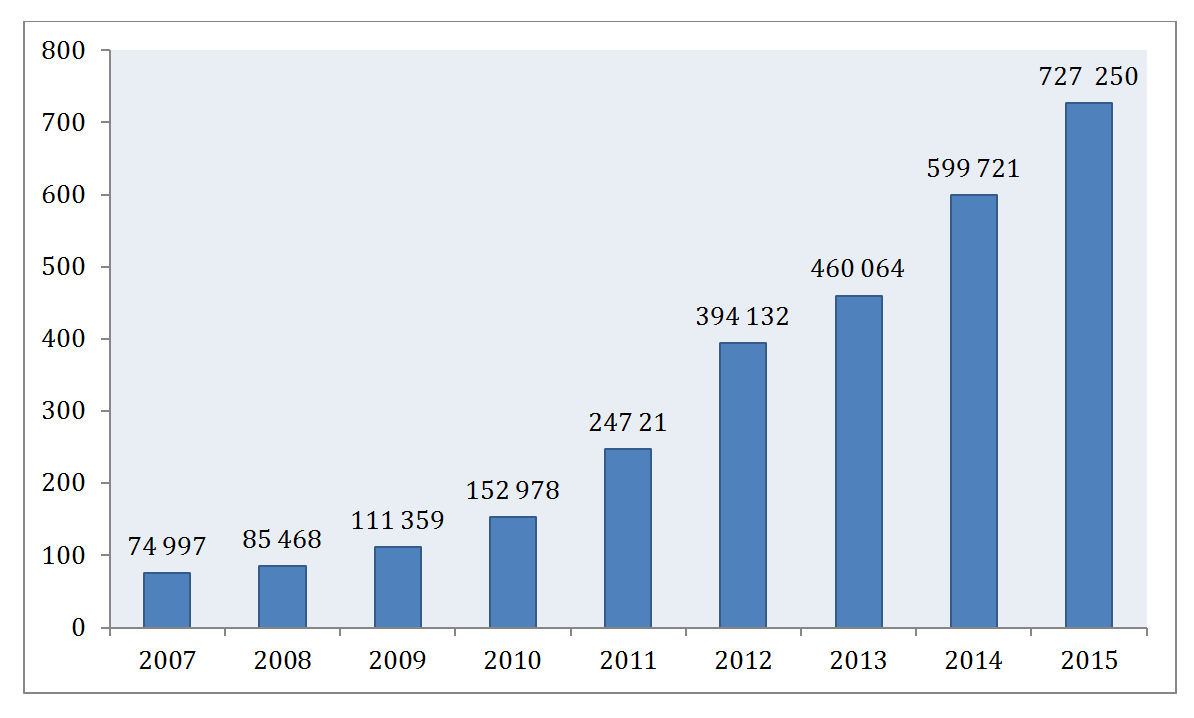

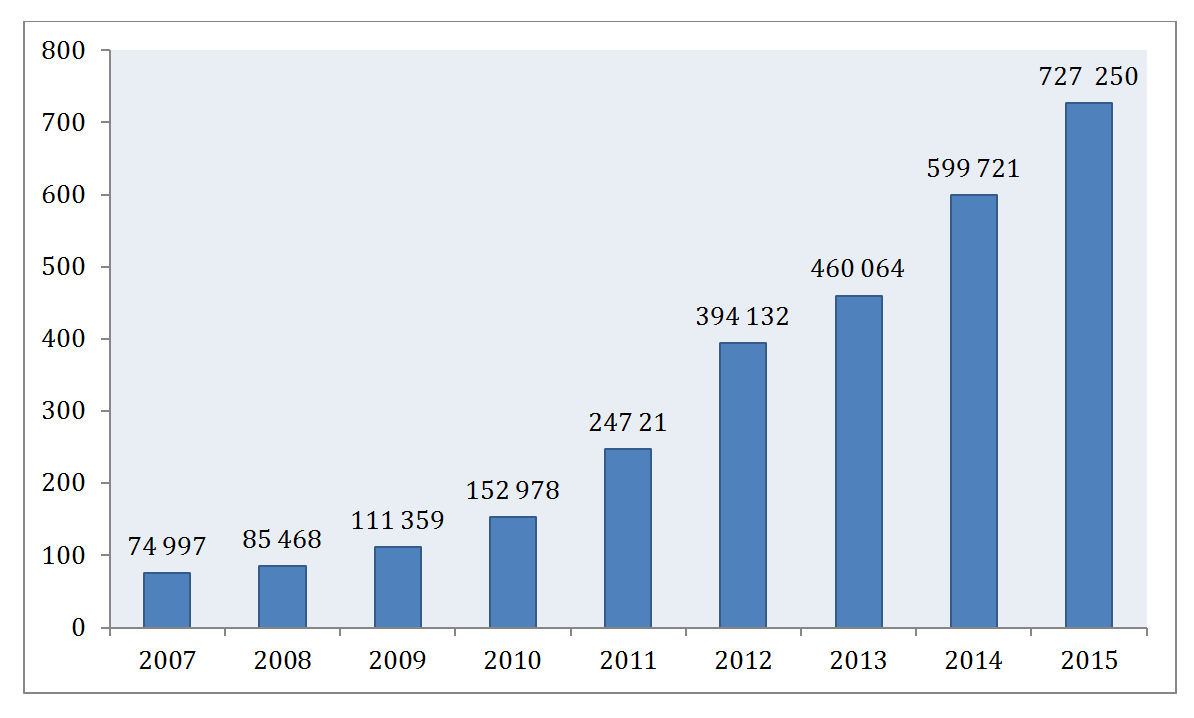

Scruté avec attention en raison des perspectives qu’il représente, notamment du point de vue des technologies numériques, le marché du livre américain a connu un essor remarquable de l’autoédition depuis moins d’une décennie. L’entreprise Bowker, en charge d’enregistrer les ISBN(2) aux États-Unis, fournit des statistiques précieuses sur l’évolution de cette pratique dans le pays. La progression du nombre de livres autoédités se voyant attribuer un ISBN année après année témoigne du caractère florissant du secteur. Entre 2010 et 2015, le nombre d’ISBN accordé à des titres autoédités a augmenté de 375 %, pour venir s’établir à 727 000 titres disponibles en format papier ou numérique. Aussi spectaculaire soit-elle, cette donnée ne permet de saisir qu’une partie de la réalité de l’autoédition dans la mesure où l’obtention d’un ISBN ne constitue pas une démarche obligatoire sur certaines plateformes, au premier rang desquelles Amazon Kindle Direct Publishing (KDP). À cet égard, 30 % des e-books achetés aux États-Unis n’auraient pas reçu d’ISBN en 2014, ce qui conduit à exclure ces livres des statistiques de l’industrie. Selon toute vraisemblance, le niveau de production des autoédités devrait donc être plus élevé encore.

Scruté avec attention en raison des perspectives qu’il représente, notamment du point de vue des technologies numériques, le marché du livre américain a connu un essor remarquable de l’autoédition depuis moins d’une décennie. L’entreprise Bowker, en charge d’enregistrer les ISBN(2) aux États-Unis, fournit des statistiques précieuses sur l’évolution de cette pratique dans le pays. La progression du nombre de livres autoédités se voyant attribuer un ISBN année après année témoigne du caractère florissant du secteur. Entre 2010 et 2015, le nombre d’ISBN accordé à des titres autoédités a augmenté de 375 %, pour venir s’établir à 727 000 titres disponibles en format papier ou numérique. Aussi spectaculaire soit-elle, cette donnée ne permet de saisir qu’une partie de la réalité de l’autoédition dans la mesure où l’obtention d’un ISBN ne constitue pas une démarche obligatoire sur certaines plateformes, au premier rang desquelles Amazon Kindle Direct Publishing (KDP). À cet égard, 30 % des e-books achetés aux États-Unis n’auraient pas reçu d’ISBN en 2014, ce qui conduit à exclure ces livres des statistiques de l’industrie. Selon toute vraisemblance, le niveau de production des autoédités devrait donc être plus élevé encore.

Le marché de l’autoédition aux États-Unis (2007-2015)

Nombre de livres autoédités (papier et numérique) ayant obtenu un ISB

Source : Bowker Data

Pour appréhender la situation française, l’analyse produite par la BnF à partir des données du dépôt légal(3) nous apporte des enseignements sur la dynamique en cours. En France, les publications relevant de l’autoédition ayant fait l’objet d’un dépôt légal représentaient 6 % du total des nouveautés éditoriales en 2005 (soit 4 000 titres) contre 15 % en 2015 (soit 11 500 titres). Telle qu’elle se présente cette année-là, la production des autoédités se distingue de celle de l’édition traditionnelle par une représentation plus forte des fictions romanesques, qui constitue la catégorie dominante avec 40 % des ouvrages(4), mais aussi de la poésie(5) et des récits biographiques(6). Il est également admis que la littérature de genre, portée par les romans sentimentaux, la science-fiction, les polars, les thrillers ou encore la fantasy, tire son épingle du jeu. Si les chiffres tirés du dépôt légal soulignent la vitalité du secteur, ils ne suffisent pas à rendre compte avec exhaustivité du périmètre de l’autoédition, nombre d’auteurs n’effectuant pas cette démarche.

Au milieu de la masse des titres autoédités, quelques réussites incontestables et fortement médiatisées sont à souligner : Hugh Howey, Anna Todd, E.L. James, Amanda Hocking, John Locke, Rachel Abbott du côté anglo-américain ; Agnès Martin-Lugand, Amélie Antoine, Aurélie Valognes, Jacques Vandroux, Alice Quinn en langue française, pour ne citer que quelques écrivains qui se sont invités sur les listes des best-sellers. Leurs œuvres sont souvent repérées par des maisons d’édition traditionnelles qui les récupèrent et leur assurent une seconde vie, faisant de l’autoédition un moyen de prospection à part entière et transférant sur la communauté des lecteurs une partie du travail de sélection. Mais les succès d’envergure restent rares et doivent être considérés avec circonspection, ceux-ci n’échappant pas à l’attention des opérateurs de plateformes, qui ont tout intérêt à faire émerger et à valoriser des auteurs qui deviennent les porte-étendards des services qu’ils proposent.

Parmi ceux-là figure Hugh Howey, un auteur américain dont la série romanesque Silo a été un succès mondial d’autoédition sur Amazon. En 2014, Hugh Howey a suscité la controverse en publiant une série de rapports consacrés aux revenus des auteurs, basé sur des données issues de la liste des meilleures ventes d’e-books sur Amazon. Effectuée à partir d’un échantillon de 120 000 titres, la version de juillet 2014 montrait que les auteurs autoédités représentaient 25 % des livres figurant dans les meilleures ventes d’Amazon et 31 % des ventes unitaires, ce qui leur permettait de capter 39 % des revenus destinés aux auteurs. Dans le même temps, les écrivains du « Big five », c’est-à-dire ceux dont les livres sont édités par l’une des cinq maisons d’édition américaines les plus importantes(7), pesaient à eux tous 16 % des titres publiés, 38 % des ventes unitaires et 37 % des royalties du Kindle Store. En d’autres termes, les auteurs autoédités seraient en voie de dépasser les principales maisons d’édition traditionnelles sur le segment du livre numérique. De tels arguments ont suscité la polémique et ont été contestés tant pour des raisons méthodologiques(8) que pour la démarche en elle-même, qui a pu être comparée à une opération de communication en faveur d’Amazon. Surtout, cet épisode souligne encore une fois le manque de données fiables et l’absence de transparence de la firme de Seattle à propos de ses activités.

Tous les livres autoédités n’accèdent pas au succès et à la notoriétéS’il est clair que l’autoédition représente un domaine avec lequel il faut de plus en plus compter, il semble que ce marché se signale par une asymétrie significative dans la répartition des retombées financières, avec une concentration sensible des ventes et des revenus sur un nombre réduit d’auteurs à succès. L’enquête menée par Dave Cornford et Steven Lewis auprès d’un millier d’auteurs autoédités donne un aperçu intéressant de leur situation économique. Cette année-là, le revenu moyen des auteurs interrogés s’élevait à 10 000 dollars, mais en réalité la moitié d’entre eux avait gagné moins de 500 dollars, tandis que les 10 % les plus riches avaient capté les trois quarts des revenus(9). Cette inégalité dans la répartition des ressources nous rappelle s’il était besoin que tous les livres autoédités n’accèdent pas au succès et à la notoriété, la majorité des textes restant noyée dans l’immensité des propositions. Avec l’absence de filtre éditorial et l’abaissement de barrières l’entrée, l’accès au marché s’en est trouvé facilité, ce qui a entraîné l’inflation de la production dont nous avons précédemment rendu compte. L’explosion de l’autoédition s’accompagne d’une concurrence accrue pour ressortir d’une économie de l’attention dans laquelle l’offre est abondante mais les ressources disponibles pour la consommer nettement plus réduite. Cet écart entre l’offre et la demande se pose de façon accrue sur le marché français, où le livre numérique, pourtant porteur de multiples promesses du point de vue de l’autoédition, peine à décoller. Selon le Syndicat National de l’Edition (SNE), seulement 3,1 % du chiffre d’affaires de l’édition grand public(10) venait du numérique en 2015. Dans un contexte où le marché du livre numérique progresse mais reste malgré tout limité, les opportunités de séduire un lectorat s’en trouvent forcément réduites pour les auteurs qui font le choix de ce type de publication.

Vers une industrie de l’autoédition

Pour répondre aux besoins des autoédités, une économie de l’autoédition s’est développée et de nouveaux intermédiaires tendent à assurer la jonction entre l’auteur et le lecteur. D’un côté, les principales plateformes d’autoédition sont liées aux géants de la distribution numérique, comme Kobo Writing Life, Google Play, Tolino Publishing, Nook Presse (Barnes & Noble), iBooks Author (Apple), CreateSpace et KDP (Amazon). Occupant une place de premier plan sur ce marché, Amazon s’est lancé dans l’autoédition pour augmenter l’offre de livres numériques disponibles sur sa plateforme de vente et alimenter ses terminaux de lecture en contenus bon marché. À l’heure actuelle, 55 000 titres français autoédités seraient ainsi disponibles dans le Kindle Store.

D’un autre côté, des groupes éditoriaux tentent l’aventure parce qu’ils y décèlent une opportunité de marché ou qu’ils cherchent à acquérir des outils et des systèmes techniques en lien avec l’édition numérique. Sauf que le succès n’est pas toujours au rendez-vous, ce dont témoignent la fermeture d’Authonomy d’Harper Collins l’an dernier et la revente de la plateforme de Penguin Random House, Author Solutions, à un groupe d’investissement. Enfin, il existe nombre d’opérateurs spécialisés dans ce domaine (Lulu, Smashwords, Wattpad, Books On Demand, Iggybook, Bookelis, Librinova, etc.), dont le positionnement et le périmètre d’activités varient énormément selon les cas. Impression à la demande, prise en charge de certaines tâches (relecture, mise en page, illustration, promotion), financement participatif, mise en lien avec une communauté de lecteurs, organisation de passerelles vers des maisons d’édition traditionnelles, l’offre à destination des autoédités dépasse le simple fait de permettre à tout un chacun de publier son livre, mais dessine un paysage complexe de services, de schémas de publication et de modes de tarification. Cet éventail d’intermédiaires est complété par toute une galaxie de consultants et de spécialistes qui proposent leurs services et délivrent leur expertise, générant également une littérature prolifique dédiée au phénomène sous la forme de guides de bonnes pratiques.

Avec l’inflation éditoriale, figurer en bonne position dans les listes des meilleures ventes des principales plateformes et émerger de la masse devrait devenir plus difficile encore. Ce contexte de compétition renforcée entre les livres et les auteurs favorise le développement d’une autoédition assistée, qui génère des coûts de production pour ceux qui y ont recours. À la liberté de l’auteur de tout faire tout seul promise par l’autoédition s’ajoute de plus en plus aujourd’hui une autre problématique, celle d’une professionnalisation de la pratique.

Références

Marie-Laure CAHIER et Elizabeth SUTTON, Publier son livre à l’ère numérique, Eyrolles, 2016

Christian ROBIN, « Les livres numériques au centre d’une économie de l’attention ? », in Fabrice PIROLLI (dir), Le livre numérique au présent, Éditions Universitaires de Dijon, 2015

Françoise BENHAMOU, Le livre à l’heure numérique, Éditions du Seuil, 2014

Global eBook. A report on market trends and developments, Ruediger Wischenbart, 2014

Angus PHILIPPS, Turning the page, Routledge, 2014

--

Crédits photos :

ebook. newsonline / Flickr. Licence CC BY 2.0

Self-published author stairs. albedo20 / Flickr. Licence CC BY-NC-ND 2.0

--

Crédits photos :

ebook. newsonline / Flickr. Licence CC BY 2.0

Self-published author stairs. albedo20 / Flickr. Licence CC BY-NC-ND 2.0

À lire également

Le web est-il vraiment ce que l'on en dit ? - épisode 6/8

La désocialisation : une légende virtuelle ?

L'ordinateur personnel connecté à Internet coupe-t-il ses utilisateurs de toutes vies sociales ? Non, il en génère une nouvelle et renforce dans certains cas les liens d’amitiés selon Antonio A. Casilli dans Les liaisons numériques.