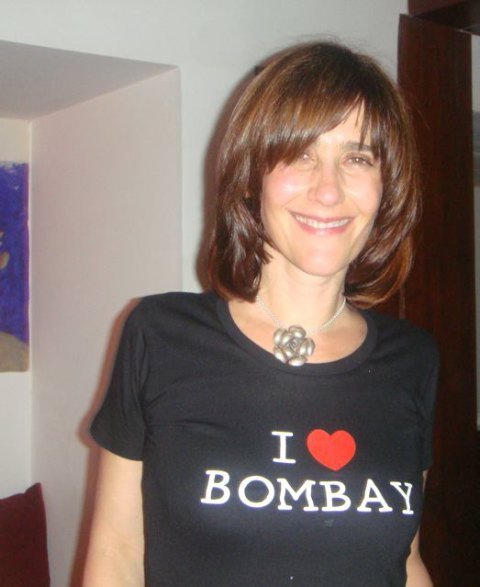

La visite d’un studio de tournage implanté au milieu des rizières du Karnataka a achevé de convaincre Bob Bakish, le Président de Viacom International Media Network : «

l’Inde est l’un des marchés majeurs du XXIe siècle ». Fort de cette conviction, Viacom, qui avait introduit MTV en Inde, vient de prendre

une participation de 50 % dans Prism TV, un groupe de 5 chaînes régionales spécialisées dans la diffusion de soap-opéras à bas coût. Dans le domaine de la télévision comme ailleurs, le gigantisme du marché indien et les perspectives de croissance qu’il laisse miroiter continuent à faire saliver. Le secteur pesait 475 milliards de roupies,

en hausse annuelle de 13,8 % à la fin 2014 et ses perspectives de croissance s’établissaient à 15.5 % par an pour la période 2015-2019 d’après le cabinet d’audit KPMG.

L’Inde est un marché de volume mais la pression de la concurrence s’y fait d’autant plus ressentir que les acteurs sont multiples.

Les 821 chaînes de télévision qui diffusent leurs programmes auprès

des 134 millions de foyers équipés d’un téléviseur dessinent un paysage audiovisuel indien en expansion constante – 37 nouvelles chaînes ont ainsi été lancées pour la seule année 2014 - mais très fluctuant. Toutes les nouvelles chaînes ne réussissent pas le défi de la pérennisation, loin s’en faut. Ainsi, des 5 chaînes généralistes en hindi lancées en grande pompe en 2008,

seule Colors subsiste aujourd’hui.

Lancer une chaîne de télévision serait une méthode éprouvée pour le blanchiment d’argent

Le taux d’échec est encore plus fort pour les chaînes régionales, d’actualité ou spécialisées. L’une des raisons avancées est la faiblesse des barrières à l’entrée qui permettent à chacun ou presque de lancer sa propre chaîne, fut-il politicien, promoteur immobilier ou même gourou. Lancer une chaîne de télévision serait d’ailleurs une des méthodes éprouvées pour le blanchiment d’argent. «

Certaines chaînes sont la propriété d’individus mystérieux dont les sources de revenus demeurent inconnus », rappelle D.P. Satish, un des rédacteurs en chef de la chaîne CNN-IBN. Dans l’affaire Saradha qui a récemment défrayé la chronique, un investisseur frauduleux a racheté un groupe de chaînes de télévision dans l’État du Bengale,

utilisant sa nouvelle respectabilité médiatique pour dépouiller de nombreux petits épargnants. Ce tout dernier scandale a enfin convaincu le gouvernement, dont les précédents efforts de

resserrer les conditions d’accès au marché étaient restés sans effets, de mener la chasse aux irrégularités et aux infractions,

révoquant par dizaines les licences de diffusion des chaînes.

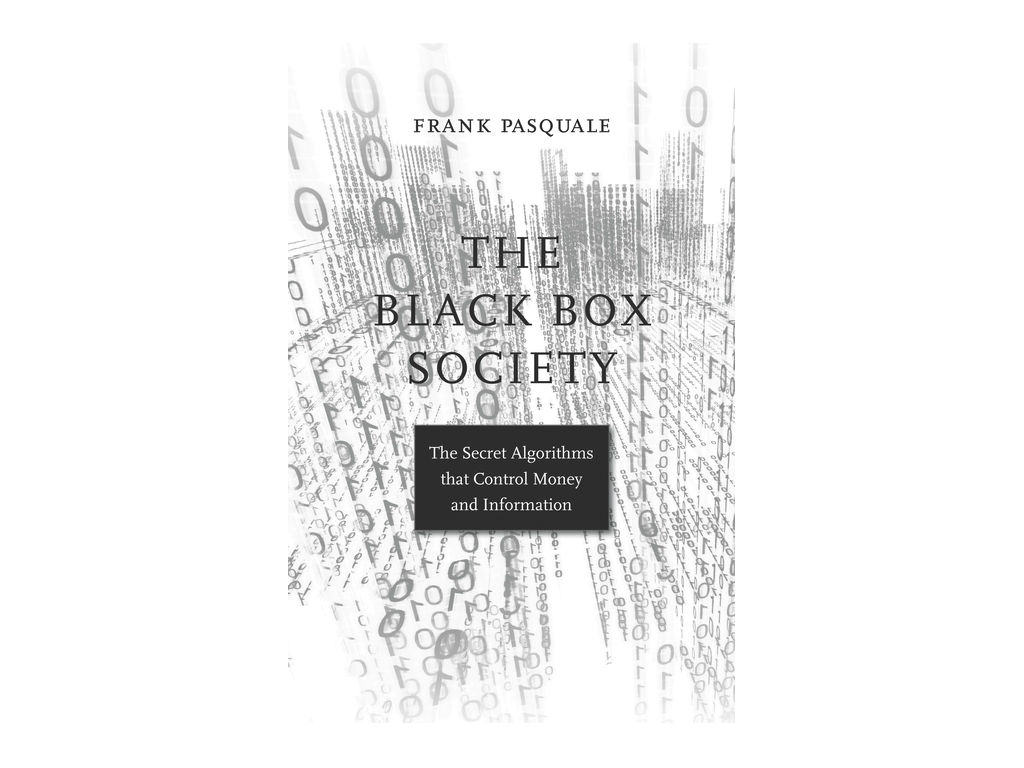

Le manque de professionnalisme n’est cependant pas le seul écueil du secteur. Même les chaînes appartenant à des groupes sérieux peinent à établir un modèle économique qui leur soit favorable. En Inde, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, les revenus proviennent pour les deux tiers de la publicité et pour un tiers des abonnements. Cette répartition ne fait pas l’affaire des chaînes car les revenus publicitaires sont en effet trop cycliques et trop dépendants des taux d’audience. Certes, le marché de la publicité à la télévision se porte bien : à 155 milliards de roupies et en hausse de 14 % en 2014 par rapport à 2013, il est notamment tiré par l’e-commerce, dont l’explosion en Inde

s’accompagne d’un matraquage publicitaire. L’année 2014 a d’ailleurs été particulièrement faste grâce aux élections législatives et à l’augmentation des taux d’audience qui s’en est suivie. Mais l’ombre du TRAI – l’organisme régulateur des télécommunications et médias en Inde – plane sur les perspectives de croissance. Depuis le 1

er octobre 2013, le TRAI a limité à 12 minutes par heure

le temps pouvant être consacré à la diffusion de spots publicitaires, entrainant un véritable mouvement de protestation dans l’ensemble de la profession. Si les chaînes généralistes en hindi ont fini par se plier à la règle, nombreuses sont les chaînes qui continuent à faire de la résistance, notamment les chaînes d’actualité qui consacrent près du tiers de leur temps de diffusion à la publicité. Confronté à un lobbying intense, le gouvernement envisage d’ailleurs de

lever cette limite pour les chaînes gratuites pour qui la manne publicitaire est la seule source de revenus.

Du côté des fournisseurs de télévision directe par satellite, actuellement au nombre de sept, la transparence est bien au rendez-vous. Mais s’ils représentent environ

un quart du marché, l’emprise des opérateurs multi-systèmes sur le réseau est telle que la profession pense que

l’Inde restera le pays du câble plutôt que celui du satellite, d’autant plus que la numérisation a permis de gommer les différences de qualité entre l’offre des deux systèmes sans entamer l’avantage du câble en termes de coût.