Depuis 2017, l’association Forbidden Stories s’est illustrée au fil des années en révélant plusieurs affaires aux répercussions internationales, dont le « Projet Pegasus ». Il est alors question de l’espionnage de plusieurs chefs d’Etat, responsables politiques et journalistes via un logiciel développé par une entreprise israélienne. Dans sa dernière grande enquête, intitulée « Story Killers », Forbidden Stories et ses médias partenaires se sont penchés sur l’industrie globale de la désinformation, s’infiltrant notamment sur le marché opaque des fausses nouvelles. Un des effets de cette enquête en France : le licenciement du journaliste Rachid M’Barki, figure de BFMTV, accusé d’avoir contourné sa hiérarchie pour diffuser des informations biaisées sur le royaume du Maroc. Entretien avec le journaliste Laurent Richard, fondateur et directeur exécutif de Forbidden Stories.

Comment a débuté cette enquête ?

Comme tous nos projets, « Story Killers » existe à cause d’un meurtre de journaliste. En l’occurrence, celui de Gauri Lankesh, assassinée en Inde en 2017, alors qu'elle travaillait sur la désinformation. Nous avons poursuivi son enquête, non seulement en Inde mais aussi dans le monde entier : Afrique, Ukraine, Amérique latine...

Le but de l’association Forbidden Stories est de faire en sorte que les informations que certains voulaient garder cachées, quitte à tuer celles et ceux qui s’apprêtaient à les révéler, puissent sortir. De fait, l’autre objectif est de montrer que tuer des journalistes ne sert à rien, car quoiqu’il arrive, leurs révélations verront le jour, grâce au travail de leurs consœurs et confrères. Nous étions cent, le temps d’une année, à travers le monde, à continuer le travail de Gauri Lankesh.

Chez Forbidden Stories, nous proposons aux reporters qui sont les plus en danger de mettre à l'abri, au fur et à mesure de leur enquête, les éléments de leurs investigations dans notre safe box Network [Une sorte de coffre-fort numérique, NDLR]. Et si jamais il leur arrive quelque chose, nous sommes en mesure de poursuivre le travail. Gauri Lankesh ne nous avait rien confié, nous avons donc rencontré sa famille et ses collègues pour savoir sur quoi elle travaillait, puis recoupé différentes informations et réfléchi à ce que l'on pouvait faire de plus.

À chaque fois que nous lançons une enquête, nous devons évaluer le risque : une personne a été assassinée, le tueur est toujours en liberté, le danger est toujours présent. Il faut donc prendre un temps important pour évaluer les protocoles de communication, la façon dont nous allons nous rendre sur le terrain, et ensuite mobiliser nos propres troupes et partenaires pour mettre en place une grande coordination mondiale. C'est du journalisme collaboratif dans des conditions particulières. On fait travailler cent journalistes dans des pays où il y a un fort taux d'impunité : les meurtres y sont rarement résolus par le système judiciaire.

Comment choisissez-vous ces médias partenaires ?

Depuis notre tout premier projet, intitulé « Daphne », du nom de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, dont nous avons continué le travail après son assassinat en 2017, nous avons bâti des partenariats avec une série de médias comme Le Monde en France, le Guardian au Royaume-Uni, le Washington Post aux Etats-Unis… En tout, nous travaillons avec une soixantaine d'organisations de presse dans le monde, et nous nous adaptons en fonction des sujets, des compétences territoriales, des spécialités de chacun.

Il s'agit de composer une équipe idéale, la plus appropriée pour chaque sujet. Nous avons même plusieurs équipes, chacune dédiée à une problématique du dossier en cours. Dans le cas de « Story Killers », l’une d’entre-elles s’est concentrée sur le meurtre de Gauri Lankesh, pour récupérer toutes les preuves et les témoignages possibles. Dans le même temps, nous avons essayé d'avoir des journalistes spécialistes du sujet sur lequel la consœur assassinée enquêtait : la désinformation. Le choix des médias partenaires dépend donc aussi des compétences.

Surtout, on travaille avec des médias expérimentés dans le journalisme collaboratif et qui y attachent une vraie importance. C'est un exercice très différent du journalisme « classique ».

En quoi est-ce différent d’un travail « classique » de journaliste ? Mettez-vous en place des processus particuliers ?

En tant que journalistes, nous sommes entraînés, éduqués, formés pour devenir des loups solitaires de l'information ; à travailler en solo sur des enquêtes, avec nos propres sources que l'on ne partage avec personne d'autre. Là, c'est tout le contraire. On demande à tous les journalistes qui participent de partager les informations au fur et à mesure. Cela demande de notre côté une très bonne coordination. Il faut diviser le travail, que chacun ait une mission en fonction de ses expertises, de sa zone géographique. Il faut savoir aussi mettre son ego de côté.

Pour chaque projet, nous tenons à nous rencontrer physiquement pour travailler tous ensemble quelques jours dans un lieu très confidentiel. C'est très important, car les conf calls ne permettent pas tout. Partager toutes nos informations sur des plateformes chiffrées, c'est très bien, mais ça ne peut se faire que si l'on a confiance en l'autre. Et pour avoir confiance, il vaut mieux se rencontrer.

Pour ce qui est des processus, le travail de fact-checking est très important. C'est comme si nous avions eu cent fact-checkers derrière chaque information. Beaucoup de temps y est accordé. Nous demandons aussi à tous nos partenaires de partager les brouillons des articles afin que nous puissions lire où ils en sont, ce qu’ils ont fait, et ce que l’on peut améliorer, ajuster ou même corriger en cas d’erreur.

Comment faites-vous pour que tous les partenaires jouent collectif ?

Ça demande une supervision globale. Ce n'est pas toujours évident de faire travailler cent journalistes ensemble. Nous devons nous assurer que chacun puisse travailler efficacement, sereinement. Mais des questions se posent en permanence et des débats peuvent avoir lieu. À nous de les trancher et d'avancer. Les journalistes avec qui nous travaillons ont l'expérience du journalisme collaboratif et savent ce qu’ils peuvent en tirer, et qu’il y a, de fait, des compromis à faire, notamment sur la date de publication.

Quels sont au juste les bénéfices de cette collaboration ?

Tout d'abord, travailler à cent nous protège. Cela nous garantit également un accès à davantage de ressources, du fait de la division du travail et du partage des informations. Le reporter du Monde qui se déplace dans deux pays bénéficiera du reportage de terrain du Washington Post dans deux autres pays.

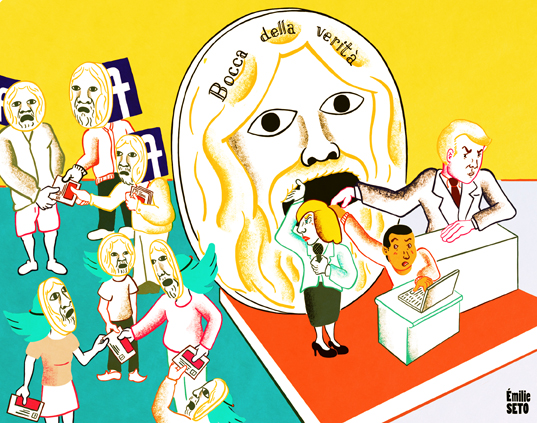

Au cours de notre dernière enquête, des reporters de Radio France ont infiltré une société israélienne spécialisée dans la manipulation de l’information, pendant que les journalistes du Guardian avaient accès à des mails de Cambridge Analytica [entreprise aujourd’hui défunte, accusée en 2018 d’avoir aspiré les données personnelles de plusieurs dizaines de millions de personnes sur Facebook à des fin de manipulation politique, NDLR]. Ils ont pu voir que Jorge, celui qui dirige la société israélienne en question, était cité dans les échanges, et nous avons établi qu'il avait participé à des manipulations d'élections par le passé.

Cette collaboration assure aussi un impact, car il y une publication de groupe, concertée. Chacune et chacun s'y engage dès le départ. Au-delà de l’impact, ce travail de groupe permet aussi de restaurer le lien de confiance entre l'opinion publique et les journalistes, car nous sommes capables de montrer que l'on peut travailler ensemble sur des sujets majeurs comme les crimes environnementaux, la désinformation, le trafic de drogue.

À quel point les rédactions sont-elles au courant du contenu des enquêtes avant leur publication ?

La circulation de l'information est très restreinte. Au Monde et à Radio France, très peu de gens étaient au courant du projet « Story Killers ». Seules les équipes des cellules d'investigation concernées sont au courant. Ce sont des projets confidentiels et très cloisonnés. Chaque journaliste en réfère à son ou sa supérieur, avec qui nous discutons également pour être bien sûrs que le temps alloué à l’enquête sera suffisant - ça se compte en mois. Tout ça se discute en amont avec le chef du service enquête et les journalistes concernés, pour être bien sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Par ailleurs, chaque média est libre de travailler les angles et les sujets de son choix dans le cadre de l’enquête.

Quelle est la place du journalisme collaboratif aujourd’hui ?

Ce n’est pas une pratique nouvelle, il y en avait déjà il y a vingt ans, mais les « Panama Papers » ont accéléré les choses. Je suis convaincu que c’est le futur du journalisme. Pour toutes les raisons déjà évoquées : la protection et les ressources que ça amène, l'impact généré, une information vérifiée, une confiance restaurée... De plus, ça a un sens économique dans une industrie de la presse qui est de plus en plus précaire pour les journalistes.

Nous montrons aussi qu'il est possible de faire du journalisme collaboratif sans fuite de données au départ. Ce qui nous différencie aussi des autres consortiums, c'est que l'on ne démarre souvent avec rien d'autre que la mort d'un journaliste et la conviction qu'il faut continuer son travail, dans l’idée que le voir abandonné définitivement serait une perte pour l’opinion publique.

Et lorsque l’on regarde de près les types de sujets pour lesquels les journalistes sont assassinés, ce sont toujours les mêmes : les crimes environnementaux, les violations des droits de l'homme, le blanchiment d'argent, la corruption, la désinformation. Des sujets majeurs pour les démocraties. Utiliser le journalisme pour défendre le journalisme et poursuivre le travail des reporters assassinés, ça fait sens.