Références

Philippe BRETON, Une Histoire de l’informatique, La découverte, 1988

Jean-Paul GABILLET, Des comics et des hommes. Histoire culturelle des comic books aux États-Unis, Éditions du Temps, Nantes, 2004

Alexis BLANCHET, Des pixels à Hollywood, cinéma et jeu vidéo, une histoire économique et culturelle, Pix’n Love, 2010

Wenceslas LIZÉ, « Imaginaire masculin et identité sexuelle. Le jeu de rôles et ses pratiquants », Sociétés contemporaines, n° 55, vol. 3, 2005, p. 43-67, P. 54

Dick HEBDIGE, Sous-culture, le sens du style, Zones, 2008

Benedict ANDERSON, L’imaginaire national, réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, La découverte, 2006

Daniel DAYAN, « Le double corps du spectateur », dans Serges Proulx (dir.), Accusé de réception, le téléspectateur construit par les sciences sociales, Presses de l’Université de Laval, 1988, p. 175-189, P. 182

Eric MAIGRET, « Esthétique des médiacultures », in Éric Maigret et Éric Macé (dir.), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Armand Colin/INA, 2005, p. 124-144, p. 136

Joss WHEDON, « Buffy 101, étudier la tueuse », Coffret DVD, Buffy contre les vampires saison 7, Fox vidéo, 2003

Didier ALLOUCH, « Entretien avec J.J. Abrams »,

Mad Movies, n° 219, avril 2009, p. 36

--

Crédits photos :

- Image principale (

Parka / Flickr)

- Capture d'écran de la série originale Star Trek (1969) (

Skookums 1 / Flickr)

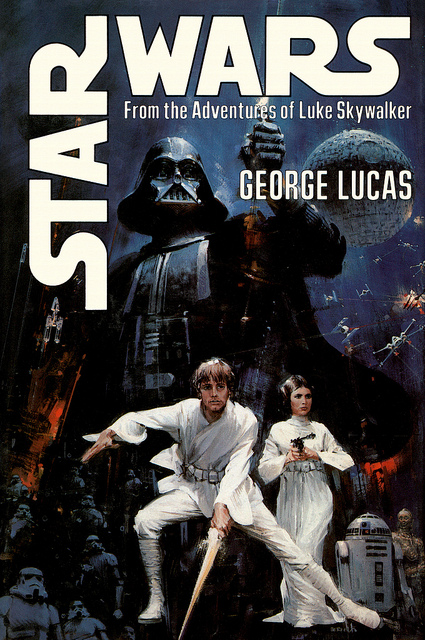

- Affiche Star Wars (book club edition) 1976 (

John / Flickr)

- Photographie de Josh Whedon (

Streamy Awards / Flickr)

- Photographie de J.J. Abrams au Comic Con de San Diego en 2010 (

Gage Skidmore / Flickr)

- San Diego Comic Con (

Parka / Flickr)

Joss Whedon, auteur de la série culte Buffy contre les vampires et du plus récent Avengers de Marvel, communique régulièrement sur son statut de fan, de geek et sur sa volonté de plaire à cette cible : « Je préfère faire une série pour cent fans que pour mille personnes qui la regardent de temps en temps »

Joss Whedon, auteur de la série culte Buffy contre les vampires et du plus récent Avengers de Marvel, communique régulièrement sur son statut de fan, de geek et sur sa volonté de plaire à cette cible : « Je préfère faire une série pour cent fans que pour mille personnes qui la regardent de temps en temps » Du fait de la concentration industrielle, il est de plus en plus aisé pour les grands groupes de mettre en place des stratégies qui exploitent les croisements entre supports médiatiques à l’œuvre dans la culture geek. Les geeks sont habitués à commencer leur journée par un jeu vidéo et la terminer par un film de science-fiction. Il est par exemple logique pour J.J. Abrams d’utiliser la sortie de la suite du jeu culte Portal et faire créer par ses développeurs un niveau qui reproduit un décor de son film Super 8. Les deux œuvres gagnent à cette démarche et les geeks apprécient le croisement de leurs propres pratiques. Les fans utilisent depuis très longtemps les jeux vidéo pour récréer des scènes de films ou pour créer leurs propres histoires. Que le moteur graphique d’un jeu qui n’a rien avoir avec l’histoire du film de J.J. Abrams soit utilisé pour illustrer ce dernier n’est pas surprenant.

Du fait de la concentration industrielle, il est de plus en plus aisé pour les grands groupes de mettre en place des stratégies qui exploitent les croisements entre supports médiatiques à l’œuvre dans la culture geek. Les geeks sont habitués à commencer leur journée par un jeu vidéo et la terminer par un film de science-fiction. Il est par exemple logique pour J.J. Abrams d’utiliser la sortie de la suite du jeu culte Portal et faire créer par ses développeurs un niveau qui reproduit un décor de son film Super 8. Les deux œuvres gagnent à cette démarche et les geeks apprécient le croisement de leurs propres pratiques. Les fans utilisent depuis très longtemps les jeux vidéo pour récréer des scènes de films ou pour créer leurs propres histoires. Que le moteur graphique d’un jeu qui n’a rien avoir avec l’histoire du film de J.J. Abrams soit utilisé pour illustrer ce dernier n’est pas surprenant. Les fans de science-fiction ont depuis les années 1920 consacré beaucoup de leur énergie à la mise en place de grandes réunions nommées conventions dans lesquelles ils peuvent se rencontrer, échanger, créer un déguisement à l’image de leurs héros favoris (c’est ce que l’on nomme cosplay), etc. Aujourd’hui, les plus célèbres de ces conventions, telle la Comic Con de San Diego, sont aussi le lieu où les producteurs viennent projeter, films, séries et bandes annonces de jeu en avant première aux geeks qui ont fait le déplacement. L’engagement et l’effort sont récompensés par le sentiment de faire partie d’un groupe de « happy few ». Il n’est pas rare qu’en fonction des retours, ces œuvres soient modifiées. Si les projections tests se fondaient sur des critères tels que la catégorie d’âge ou la classe sociale, elles ciblent aujourd’hui les geeks, qui ont un profil sociologique assez spécifique et dont l’avis érudit leur confère un pouvoir tout relatif mais une influence certaine. Ils participent donc à la construction de leurs objets de passion et deviennent co-auteurs et co-producteurs.

Les fans de science-fiction ont depuis les années 1920 consacré beaucoup de leur énergie à la mise en place de grandes réunions nommées conventions dans lesquelles ils peuvent se rencontrer, échanger, créer un déguisement à l’image de leurs héros favoris (c’est ce que l’on nomme cosplay), etc. Aujourd’hui, les plus célèbres de ces conventions, telle la Comic Con de San Diego, sont aussi le lieu où les producteurs viennent projeter, films, séries et bandes annonces de jeu en avant première aux geeks qui ont fait le déplacement. L’engagement et l’effort sont récompensés par le sentiment de faire partie d’un groupe de « happy few ». Il n’est pas rare qu’en fonction des retours, ces œuvres soient modifiées. Si les projections tests se fondaient sur des critères tels que la catégorie d’âge ou la classe sociale, elles ciblent aujourd’hui les geeks, qui ont un profil sociologique assez spécifique et dont l’avis érudit leur confère un pouvoir tout relatif mais une influence certaine. Ils participent donc à la construction de leurs objets de passion et deviennent co-auteurs et co-producteurs.