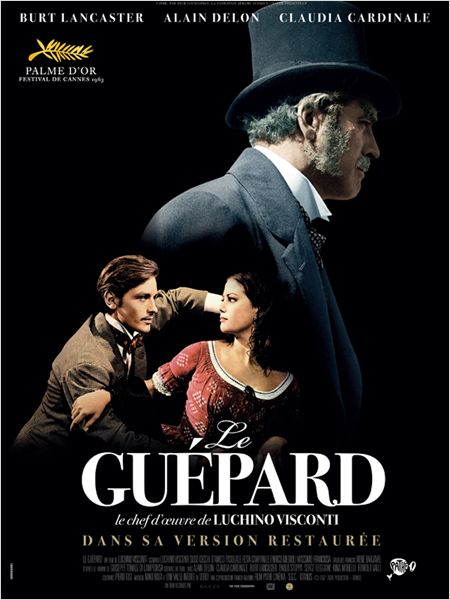

Il existe pourtant une longue tradition de coproductions cinématographiques en Europe. Depuis les coproductions franco-italiennes des années 60 (Le Guépard de Visconti, coproduit par Titanus et Pathé Cinéma) jusqu’aux coproductions germano-américano-britanniques des années 2000 (Anonymous de Emmerich, coproduit par Anonymous Pictures, Studio Babelsberg et Columbia), les multiples relations nouées entre producteurs européens tissent un réseau dense de coproductions cinématographiques sur le vieux continent.

Il existe pourtant une longue tradition de coproductions cinématographiques en Europe. Depuis les coproductions franco-italiennes des années 60 (Le Guépard de Visconti, coproduit par Titanus et Pathé Cinéma) jusqu’aux coproductions germano-américano-britanniques des années 2000 (Anonymous de Emmerich, coproduit par Anonymous Pictures, Studio Babelsberg et Columbia), les multiples relations nouées entre producteurs européens tissent un réseau dense de coproductions cinématographiques sur le vieux continent.Quelques axes de coproduction en Europe

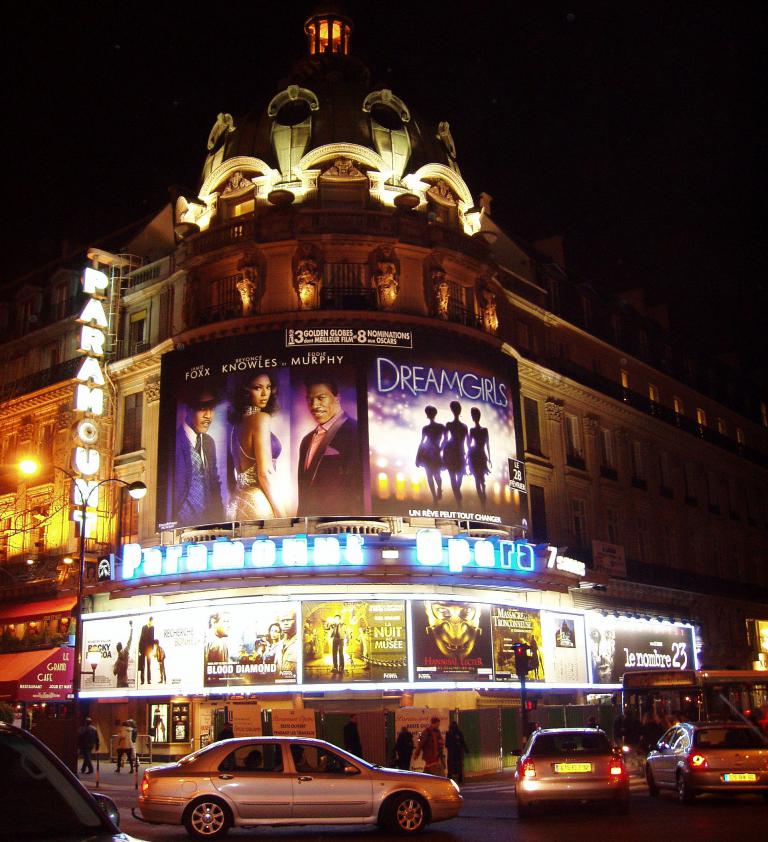

En Europe, le marché fragmenté du cinéma conduit les producteurs à privilégier les marchés nationaux (langue, culture…) pour une majorité de films, et adaptent l’économie de la production à la taille du marché. En 2012, les plus gros producteurs sont ainsi la France, l’Allemagne, l’Italie et la Grande Bretagne avec respectivement 279, 154, 134 et 103 films produits dans l’année (dont les coproductions). Si l’on cherche à dessiner les principales lignes de force de la coproduction en Europe, on ne peut que constater la grande diversité des partenariats établis. En France, par exemple, sur 279 films produits en 2012, 129 sont des coproductions (avec 37 pays différents), dont 70 à majorité étrangère. Le voisinage et la proximité linguistique jouent, mais ne sont pas des critères discriminants. On peut remarquer deux axes particulièrement actifs : l’axe franco-belge et l’axe germano-britannique.

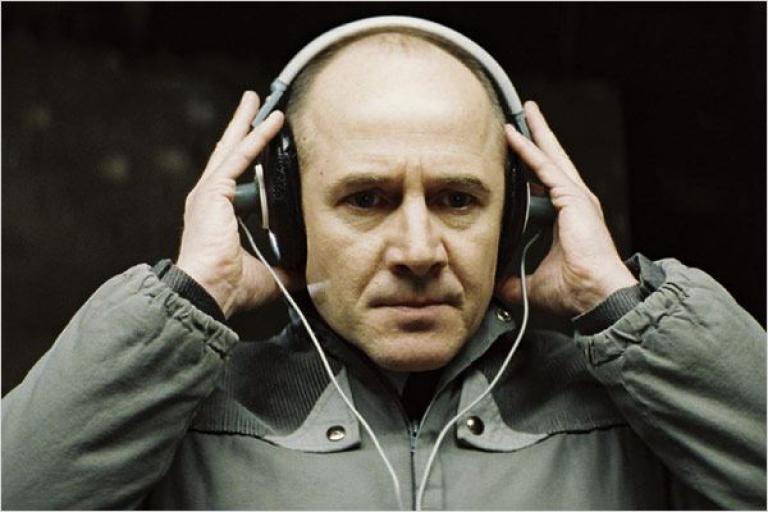

Unis. C’est le cas par exemple de The Ghost Writer (Polanski), Three Musketeers 3D (Anderson), Anonymous (Emmerich) ou encore Carnage (Polanski)…. Cet axe est amené à se renforcer sous l’impulsion de StudioCanal, dont le développement au Royaume-Uni et en Allemagne se concrétise autour de projets tels que Tinker Tailor Soldier Spy, ou encore la série Pillars of the Earth.

Unis. C’est le cas par exemple de The Ghost Writer (Polanski), Three Musketeers 3D (Anderson), Anonymous (Emmerich) ou encore Carnage (Polanski)…. Cet axe est amené à se renforcer sous l’impulsion de StudioCanal, dont le développement au Royaume-Uni et en Allemagne se concrétise autour de projets tels que Tinker Tailor Soldier Spy, ou encore la série Pillars of the Earth.L’axe franco-italien, comme d’autres anciens axes de coopération privilégiés, a perdu de sa superbe sous l’effet de la crise qui mine le cinéma italien depuis les années 1970. Ce n’est que très récemment, au bénéfice d’un nouvel accord de coproduction franco-italien (en 2003), que les coproductions regagnent en nombre et en qualité. Le cinéma d’auteur italien passe désormais souvent par la France, tandis que le reste de la production reste très polarisé par la télévision nationale.

Une solution économique, un défi artistique

Cependant, la grande majorité des films européens restent des productions nationales, principalement pour trois raisons : le sujet et la culture même du réalisateur d’une part, la culture et les références du public d’autre part, et enfin le système de production lui-même. D’autant que les aides nationales demandent souvent aux films d’avoir des marqueurs culturels nationaux (jours de tournages sur place, présence d’acteurs ou membres de l’équipe). La coproduction représente ainsi, lorsqu’elle n’est pas directement justifiée par le sujet, un défi artistique qui conduit les critiques de cinéma à qualifier les coproductions européennes de « melting pot » ou encore de véritable « pudding », exprimant ainsi la dilution des identités artistiques sous l’effet du mécanisme de production.

En revanche, à une certaine échelle de production, il faut se rapprocher des goûts du public pour réduire les risques d’échec : Bertrand Faivre reconnaît ainsi que « L’Affaire Farewell, qui a un budget nettement plus gros [que L’Inconnu du Lac], est pensé dès le début comme tourné vers le public international. Mais encore une fois, le cinéma est une offre, donc on pense d’abord à ; la réussite artistique du film en tant que proposition nouvelle pour le public ». Même logique chez StudioCanal (producteur par exemple de Tinker Tailor Soldier Spy en 2011), mais cette fois en interne : « Les filiales ont une autonomie dans l’exploitation, mais pour la production elles collaborent entre elles, elles ont des contacts hebdomadaires et sont totalement impliquées dans le processus. Il faut évidemment que les projets aient une assise européenne suffisamment forte en termes de marché, et cela passe bien sûr par des estimations de ces trois principaux territoires ». Pour des projets d’envergure internationale tels que ceux de StudioCanal, « le choix du tournage en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne dépend beaucoup des incitations fiscales qui y sont proposées » (Rodolphe Buet), même si la racine du financement part du siège français de StudioCanal.

En revanche, à une certaine échelle de production, il faut se rapprocher des goûts du public pour réduire les risques d’échec : Bertrand Faivre reconnaît ainsi que « L’Affaire Farewell, qui a un budget nettement plus gros [que L’Inconnu du Lac], est pensé dès le début comme tourné vers le public international. Mais encore une fois, le cinéma est une offre, donc on pense d’abord à ; la réussite artistique du film en tant que proposition nouvelle pour le public ». Même logique chez StudioCanal (producteur par exemple de Tinker Tailor Soldier Spy en 2011), mais cette fois en interne : « Les filiales ont une autonomie dans l’exploitation, mais pour la production elles collaborent entre elles, elles ont des contacts hebdomadaires et sont totalement impliquées dans le processus. Il faut évidemment que les projets aient une assise européenne suffisamment forte en termes de marché, et cela passe bien sûr par des estimations de ces trois principaux territoires ». Pour des projets d’envergure internationale tels que ceux de StudioCanal, « le choix du tournage en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne dépend beaucoup des incitations fiscales qui y sont proposées » (Rodolphe Buet), même si la racine du financement part du siège français de StudioCanal. film. Pour choisir leurs lieux de tournages, leurs mécanismes de financement et leurs partenaires, la plupart d’entre eux suivent la géographie du projet du scénariste ou du réalisateur : si celui-ci intègre une dimension transnationale, le producteur peut chercher à organiser une coproduction avec un partenaire local. Celles-ci ont été nombreuses dans les années 1950 et 1960, en particulier entre la France, l’Italie et l’Espagne. Aujourd’hui, selon Paulo Branco, « on ne fait presque plus de co-production entre ces pays, car le marché du cinéma en Italie et en Espagne est désastreux ». Les incitations fiscales mises en place par les politiques publiques au niveau régional et national sont des critères qui entrent en jeu dans la chaîne de décision de localisation d’un film, mais qui ne sont pas toujours déterminants. Pour les films indépendants, dont la réussite est avant tout liée à la vision du réalisateur et à sa cohérence, la localisation du film est d’abord déterminée par son choix, et le bénéfice d’un crédit d’impôt n’est qu’une optimisation fiscale qui découle de ce choix. Pour Bertrand Faivre : « C’est à géométrie variable, tout est tiré par le sujet. J’ai coproduit plusieurs films, Joyeux Noël, Welcome, Le Capital, ou encore Far North, avec Michelle Yeoh, et je ne passe pas toujours par l’Angleterre. Dans Joyeux Noël, par exemple, la coproduction fait partie de la génétique du projet : un film sur la Première Guerre mondiale où des armées de plusieurs nationalités fraternisent préfigurait quelle devait être la configuration idéale de la coproduction. »

film. Pour choisir leurs lieux de tournages, leurs mécanismes de financement et leurs partenaires, la plupart d’entre eux suivent la géographie du projet du scénariste ou du réalisateur : si celui-ci intègre une dimension transnationale, le producteur peut chercher à organiser une coproduction avec un partenaire local. Celles-ci ont été nombreuses dans les années 1950 et 1960, en particulier entre la France, l’Italie et l’Espagne. Aujourd’hui, selon Paulo Branco, « on ne fait presque plus de co-production entre ces pays, car le marché du cinéma en Italie et en Espagne est désastreux ». Les incitations fiscales mises en place par les politiques publiques au niveau régional et national sont des critères qui entrent en jeu dans la chaîne de décision de localisation d’un film, mais qui ne sont pas toujours déterminants. Pour les films indépendants, dont la réussite est avant tout liée à la vision du réalisateur et à sa cohérence, la localisation du film est d’abord déterminée par son choix, et le bénéfice d’un crédit d’impôt n’est qu’une optimisation fiscale qui découle de ce choix. Pour Bertrand Faivre : « C’est à géométrie variable, tout est tiré par le sujet. J’ai coproduit plusieurs films, Joyeux Noël, Welcome, Le Capital, ou encore Far North, avec Michelle Yeoh, et je ne passe pas toujours par l’Angleterre. Dans Joyeux Noël, par exemple, la coproduction fait partie de la génétique du projet : un film sur la Première Guerre mondiale où des armées de plusieurs nationalités fraternisent préfigurait quelle devait être la configuration idéale de la coproduction. » Références

Olivier AMIEL, Le financement public du cinéma dans l'Union européenne, LGDJ, 2007

Crédits photo :

Autres épisodes de la série

Cinéma européen : état des lieux - épisode 331/9

Le cinéma britannique : entre modèle européen et empire américain

Le succès du modèle de production britannique, très intégré au système hollywoodien, interroge l’avenir des industries du cinéma en Europe et les stratégies de développement qui s’offrent à elles.Cinéma européen : état des lieux - épisode 329/9

Comment voir plus de films européens en Europe ?

Les films européens ne représentent qu’une petite part du cinéma consommé en Europe : moins capitalisés et d’abord tournés vers leur marché national, ils ne bénéficient pas de la force de frappe de leurs concurrents hollywoodiens.Cinéma européen : état des lieux - épisode 326/9

Cinéma : le pouvoir à double tranchant de l'Union européenne

Les politiques européennes en faveur du cinéma peuvent-elles se substituer aux politiques nationales pour stimuler la production dans des petits pays de l’Union et favoriser une plus grande circulation des œuvres ?Cinéma européen : état des lieux - épisode /9

Comment les métropoles européennes se disputent le cinéma

Les villes européennes se livrent une concurrence acharnée pour attirer les productions cinématographiques sur leur territoire. Retombées économiques et rayonnement sont les enjeux qui motivent ce combat.