En 1964, Télérama présentait la télévision comme « l’alliée de la femme » et affirmait que « la TV permet à la femme d’être plus femme, c'est-à-dire non seulement plus heureuse à son foyer, mais plus fidèle à sa fonction, puisqu’elle l’aide à faire de ce foyer le centre heureux de sa vie familiale »

. Le ton et l’analyse sont désuets, mais la problématique interpelle toujours : quelle est l’histoire des relations entre la télévision et les femmes ?

Depuis 1945, l’expansion des médias de masse et la lutte pour les droits des femmes comptent parmi les grands bouleversements de la société française. Dans ce contexte, la télévision a-t-elle joué, comme le suggérait Télérama (pour s’en féliciter, à l’époque !), en faveur de la conservation d’un ordre inégalitaire, ou a-t-elle été actrice des changements sociaux ?

En réalité, comme souvent à propos de la télévision, cette question est lourde de sous-entendus qu’il faut d’abord écarter. Il n’y a pas d’essence de la télévision, autrement dit « la » télévision, comme instance de discours univoque et homogène n’existe pas — n’en déplaise à ses détracteurs — mais il y a un flux énorme de programmes et d’émissions, qui ont pu porter des messages divers et contradictoires. On ajoutera, en contrepoint, qu’il n’existe pas non plus quelque chose comme « la » femme, entité naturelle et immuable, mais bien des femmes, dont il est difficile de parler sans trahir la diversité.

Il n’y a pas d’essence de la télévision, mais il y a un flux énorme de programmes et d’émissions, qui ont pu porter des messages divers et contradictoires

Ainsi, on ne peut prononcer de verdict définitif : la télévision « est capable, à la fois, d’occulter les réalités et les mutations sociales, de les accompagner, voire de les anticiper en posant au cœur de l’espace public des questions jusqu’alors taboues ». On peut cependant relever l’existence de modèles dominants à une époque donnée, qui cohabitent toujours avec d’autres discours divergents ou minoritaires, des survivances du passé ou des échos de l’avant-garde. On pourrait s’attendre à trouver, dans les lignes qui vont suivre, l’histoire d’une double libération — celle de la télévision et celle des femmes —, articulée autour de la date pivot de 1974 (qui marque à la fois la fin de l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française), et la création du secrétariat à la Condition féminine). Le parallèle est trompeur et la réalité plus complexe.

1946-1974 : la télévision des ménagères

Le premier visage « télévisé » en France fut féminin et les femmes sont d’emblée présentes à la télévision. Ainsi, c’est Béatrice Bretty, actrice et compagne du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones Georges Mandel, qui inaugura la première expérience officielle de télévision en avril 1935. Et Suzy Wincker est considérée comme la première speakerine de la télévision française : c’est elle qui présente l’émission inaugurale de la télévision en haute définition sur Radio-PTT Vision, le 8 décembre 1935.

Souvenirs de Suzy WINCKER, première speakerine officielle de la Radiovision PTT, de Béatrice BRETTY, comédienne, qui témoigne des désagréments lors de sa première émission de télévision le 26 avril 1935

Tout d’abord, cette visibilité ne remet pas en cause l’ordre traditionnel : au contraire, la télévision assigne aux femmes des rôles bien spécifiques, à l’écran comme devant le poste. Pour autant, peut-on dire que la TV cantonne pendant vingt-huit ans « la femme chez elle » (titre d’un supplément du Magazine féminin) ?

Longtemps, les professionnels travaillent pour un destinataire « moyen » ou « universel » qui, en réalité, est conçu comme un téléspectateur masculin

Alors que les médias plus anciens, presse, cinéma et radio, ont très tôt diversifié leurs contenus en fonction des publics divers, la télévision française présente l’originalité de s’adresser d’abord au « grand public ». Longtemps, les professionnels travaillent pour un destinataire « moyen » ou « universel » qui, en réalité, est conçu comme un téléspectateur masculin. Les femmes, elles, représentent un public spécifique auquel on concède quelques heures hebdomadaires de programmes dédiés. Ces émissions, jusqu’en 1970, reposent sur la conception traditionnelle de la féminité centrée sur le foyer.

L’émission caractéristique de cette première époque est le célèbre magazine hebdomadaire La Femme chez elle, créé dès 1946, qui devient en 1952 Magazine féminin. Animé par Maïté Célérier de Sanois, journaliste et rédactrice de mode à Marie-Claire, il emprunte les codes de la presse féminine : la ménagère doit y trouver tous les conseils (mode, beauté, cuisine, arts ménagers, savoir-vivre, etc.) dont elle a besoin pour agrémenter son foyer et faire honneur à sa petite famille. Incidemment toutefois, à travers quelques reportages, Magazine féminin donne aussi la parole à quelques figures de femmes bien éloignées du modèle de la femme au foyer : artistes, intellectuelles, militantes… Preuve supplémentaire qu’il est difficile de tenir un discours trop général ! Le magazine est complété, de 1953 à 1967, par l’émission culinaire Art et magie de la cuisine, avec le cuisinier Raymond Oliver, accompagné de son « élève », la speakerine Catherine Langeais.

Une émission de service comme le Telex Consommateur (ou sa version encore plus explicitement adressée aux femmes, Jeanne achète) révèle aussi le rôle que l’ORTF entend alors jouer auprès des téléspectatrices : il s’agit d’en faire des consommatrices modernes, avisées, bonnes gestionnaires du budget du ménage, en les tenant informées des prix des produits de consommation courante.

Les fictions confortent, dans l’ensemble, ces modèles sociaux

. En effet, les femmes apparaissent à la fois comme public privilégié et comme héroïnes des feuilletons « familiaux » qui font le succès de la télévision dans les années 1960. Les intrigues restent sentimentales et s’inscrivent dans la tradition de la romance ou du roman-photo.

Elles mettent en scène des jeunes filles en quête de l’amour qui se conclura par un heureux mariage (Janique Aimée, Seule à Paris, Comment ne pas épouser un milliardaire, La Demoiselle d’Avignon, Noële aux quatre vents, Mon seul amour…), ou de sympathiques mères au foyer (Les Saintes Chéries). Toutefois, le travail des femmes y est de plus en plus évoqué comme une possibilité, parfois déstabilisante. Ainsi, Ève, l’héroïne des Saintes Chéries entre dans la vie active et fait l’apologie de l’indépendance dans la troisième saison de la série, diffusée en 1971. Elle va de déboires en déboires, bouleversant sa vie de famille, jusqu'à ce qu'elle abandonne le projet, au grand soulagement de son mari.

Speakerine et téléspectatrice, garantes de la domestication de la TV

Les speakerines représentent une autre incarnation de la féminité télévisuelle de cette époque. On a beaucoup écrit sur leur fonction

: incarner les vertus familiales dans leur maintien et leur tenue, éloigner les jeunes téléspectateurs des programmes inadaptés. Les téléspectatrices sont invitées à s’inspirer de leurs toilettes, mais aussi de leur « sagesse » : elles aussi doivent domestiquer la télévision qui « s’introduit » dans leur foyer.

Au sein du couple, les rôles sont bien distincts dès l’étape du choix du téléviseur : la maîtrise des aspects techniques de l’appareil (réglage, choix du standard, etc.) relève de la compétence exclusive de l’homme, tandis que la maîtresse de maison doit s’assurer que l’objet s’accordera parfaitement avec la décoration de « son » intérieur : « [Mon mari] est seul à pouvoir discuter technique, mais moi je saurai choisir un poste qui ne "jurera" pas dans mon appartement », lit-on en 1959 dans Femme Pratique.

La mission essentielle des téléspectatrices commence ensuite : elles doivent exercer une vigilance constante concernant la bonne moralité des programmes et leur adéquation avec l’éducation des enfants. C’est d’ailleurs leur principal domaine de prise de parole et d’expertise incontestée. Les femmes sont régulièrement sollicitées à ce sujet et, dans leurs courriers, elles se montrent particulièrement réactives aux questions de représentation de la violence, de la sexualité, des horaires et des contenus des émissions enfantines. Ainsi, des normes s’imposent : être une bonne téléspectatrice, c’est d’abord être une mère de famille responsable. Les foyers populaires, dans lesquels la télévision reste souvent allumée toute la journée, sont montrés du doigt — notamment par les lectrices de Télérama.

Quelques audaces et des pionnières

Quelques émissions se démarquent pourtant et proposent une image moins univoque de ce que l’on appelle alors la « condition féminine ». Le magazine Faire Face, dès 1960, joue au chat et à la souris avec la censure et parvient à évoquer le sujet tabou du « contrôle des naissances » (alors que la contraception est toujours interdite).

C’est surtout Les Femmes aussi (1964-1973), la série documentaire d’Éliane Victor, qui dresse un portrait tout en retenue, mais réaliste, des Françaises des années 1960. Certes, les femmes présentées dans les 65 émissions « n’incarnent ni la révolte ni la rupture avec les formes traditionnelles de la famille

». Mais leur vie apparaît bien comme une « lutte silencieuse et quotidienne » contre un destin de servitude (la vie conjugale, les trop nombreux enfants, le travail à l’usine). Le divorce y est évoqué en 1968, les mères célibataires, en 1971 seulement. La question de l’avortement reste censurée à la télévision – même si elle surgit parfois de manière incontrôlée, comme lorsqu’une femme ose, sur un plateau, tenir tête à un médecin qui assimile l’acte au nazisme (Aujourd’hui madame, émission du 7 juin 1973).

Dim Dam Dom (1965-1971), magazine dominical de Daisy de Galard, donne à voir le versant léger de l’évolution des mœurs. Sur un ton moderne et sophistiqué, à défaut d’être féministe — proche de celui de Elle, où travaille aussi la productrice — la télévision met en scène la mini-jupe et les chanteuses en vogue. Dim Dam Dom se présente comme « l’émission pour les femmes que les hommes regardent » mais son audience reste confidentielle. Il faut, quoi qu’il en soit, souligner le rôle de ces productrices pionnières qui, même si elles sont loin de se revendiquer militantes, ont mené une carrière atypique dans un milieu professionnel masculin et machiste : Éliane Victor, par exemple, a très bien raconté l’ambiance qui régnait dans les coulisses du prestigieux Cinq colonnes à la Une, où elle a fait ses débuts, et la condescendance avec laquelle son projet d’émission a été accueilli (Profession femme, Paris, B. Grasset/Le Grand livre du mois, 2008).

Dans le débat qui l'oppose à Jean Foyer, Françoise Giroud définit les contours de la condition féminine, ses limites et ses contraintes.

À armes égales, extrait de l’émission du 17 novembre 1970

En 1970, enfin, un grand magazine politique, À Armes égales, finit par mettre la question ouvertement en débat : « Faut-il décoloniser la femme ? » Françoise Giroud y défend les idées qu’elle mettra en œuvre au secrétariat d’État à la Condition féminine, de 1974 à 1976. Cette année 1974 marque un tournant symbolique : un cap est franchi, aussi bien vers la libéralisation du petit écran (avec la dissolution de l’ORTF) que vers la reconnaissance de l’égalité juridique, portée par le nouveau gouvernement.

Depuis 1974 : la télévision et les « femmes libérées »

Comment ont été défendues et illustrées les évolutions des droits des femmes sur le petit écran ? La loi Veil dépénalisant l’avortement (17 janvier 1975) est restée dans les mémoires comme le symbole des bouleversements de cette période. Certes, la télévision, n’était pas à la pointe du combat : elle a néanmoins relayé les débats, puis accompagné le travail de légitimation et de pédagogie autour des « cent mesures » mises en œuvre par la secrétaire d’État. Éliane Victor contribue à cette entreprise avec Une minute pour les femmes (à partir d’octobre 1974), émission d’information sur l’aide sociale, la santé, les droits civiques, la contraception, etc. Les féministes raillent le ton maternel et infantilisant des animatrices ainsi que la durée dérisoire — « une minute » — accordée à ces questions.

L’émission qui a symbolisé une nouvelle prise en compte des téléspectatrices reste toutefois Aujourd’hui Madame (1970-1987), qui profite de l’ouverture de l’antenne l’après-midi. Par son titre et son heure de programmation (du mardi au samedi, à 14 h 30), elle semble s’adresser prioritairement aux téléspectatrices. La production tient pourtant à souligner la diversité de son public et récuse l’étiquette de magazine féminin – d’ailleurs, l’émission change de nom en 1982 pour devenir Aujourd'hui la vie. Quoi qu’il en soit, ce talk-show avant la lettre convie les téléspectatrices à s’exprimer sur le plateau. Il fournit un espace pour évoquer à la télévision de nombreuses questions sociales ou relevant de la vie quotidienne, des thématiques identifiées comme féminines, même s’il est accusé d’ « entretenir [les femmes] dans l’illusion qu’on résout quelque chose en discutant avec un ministre autour d’une tasse de thé »

.

L’inertie d’une société patriarcale

La fiction française semble d’abord ne pas prendre acte du nouvel air du temps. Dans les séries, la mode est aux policiers, tandis que persistent les habituelles romances (Anne, jour après jour, 1976). Il faut attendre 1978 pour voir apparaître une Madame le Juge (Simone Signoret) et découvrir les nouvelles héroïnes américaines (Drôles de dames, puis Wonder Woman). Le tournant est finalement pris dans les années 1980 et confirmé par la suite : les figures de mères au foyer dévouées corps et âme sont remplacées par des mères actives, jonglant entre leur vie professionnelle et leur vie familiale (Julie Lescaut, 1992, Le Juge est une femme, 1993, Une femme d'honneur, 1996)

. Les soaps américains, tels Dallas, proposent des personnages moins consensuels (Sue Ellen...) mais qui n’en rencontrent pas moins le succès auprès des téléspectatrices : dans les deux cas, les questions familiales et sentimentales restent au cœur des scénarios.

La féminisation des métiers de la télévision entraîne une révolution plus visible du côté de l’information : dans un contexte de concurrence croissante entre les chaînes, quelques femmes accèdent à des postes de direction, comme Jacqueline Baudrier puis Michèle Cotta : Jacqueline Baudrier, après avoir été reporter pour la télévision et travaillé à la radio, devient rédactrice en chef des journaux parlés de l'ORTF (1962 - 1968) puis directrice de l'information de la deuxième chaîne de télévision (1969 - 1972) ; elle est l’une des deux journalistes à animer le débat entre les candidats Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, en 1974. Michèle Cotta est directrice de l'information à TF1 entre 1987 et 1992 et directrice générale de France 2 de 1999 à 2002 ; elle anima également les débats télévisés du second tour des élections présidentielles françaises de 1981 et 1988... D’autres jouent un rôle clé dans la vedettisation des présentateurs de JT (Christine Ockrent — la « Reine Christine » — à partir de 1982) ou de magazines politiques (Anne Sinclair, dans Sept sur Sept, de 1984 à 1997). D’autres encore couvrent, en tant que reporters, les secteurs jusqu’ici réservés aux hommes : politique intérieure et étrangère (comme Arlette Chabot, Françoise Joly, Martine Laroche-Joubert), économie. Le traitement de l’information s’en trouve-t-il bouleversé ? Tant s’en faut.

En 1990, au sein des rédactions des chaînes, trois journalistes sur quatre sont toujours des hommes

En 1990, au sein des rédactions des chaînes, trois journalistes sur quatre sont toujours des hommes. Surtout, « l’arrivée des femmes dans le journalisme ne modifie pas nécessairement les manières de faire, les dominants créant un monde médiatique à leur image. […] Le JT n’est en effet jamais que le produit d’une entreprise sous domination masculine — et la présence des femmes n’a pour l’instant pas inversé la tendance au sein d’une société qui reste patriarcale dans son fonctionnement comme dans ses valeurs. »

On peut prendre, pour illustrer cette réalité, l’exemple de la médiatisation des femmes politiques. 1974 a semblé, de ce point de vue aussi, marquer un tournant pour la Ve République : première femme candidate à l’élection présidentielle, Arlette Laguiller, première femme ministre de plein exercice, Simone Veil. Dans les années 1970 et 1980, la télévision contribue à la notoriété croissante des femmes politiques et à la progressive banalisation de leur présence. Toutefois, les journalistes continuent de les enfermer dans une « identité » de femmes : les questions sur leur situation familiale et sur l’éducation des enfants, les commentaires sur leurs traits physiques et vestimentaires minimisent la place laissée aux enjeux politiques de leurs candidatures

. En cela, d’ailleurs, la télévision ne se distingue pas beaucoup de la presse écrite, si ce n’est qu’elle donne à l’image, et donc au corps, une place centrale dans la présentation de soi.

La « libération » des corps à l’écran : une érotisation sous contrôle

La liberté sexuelle revendiquée par les femmes a trouvé une traduction ambivalente à la télévision, au point d’être détournée de son sens. Suivant l’évolution des sensibilités et la libération des mœurs, en effet, la représentation de la nudité est de plus en plus tolérée sur les écrans. C’est l’apparition d’un corps de femme nu (de dos) qui avait conduit à la création du carré blanc, en 1961 et, sans surprise, ce sont des corps de femmes qui réapparaissent à l’occasion du relâchement de la censure. En octobre 1973, l’ORTF diffuse un spot pour les collants Pom, dans lequel on voit une jeune femme évoluant, les seins nus, dans une salle de bains. L’Express écrit alors : « Pour la première fois, l’ORTF a montré des seins nus dans sa publicité et les téléspectateurs ont approuvé »

.

La mobilisation féministe autour de la critique de la publicité s’effondre durablement après l’échec du projet de loi « antisexiste » déposé en mars 1983

Les féministes suivent attentivement ces évolutions et interviennent, notamment par l’intermédiaire de la représentante du secrétariat d’État à la Condition féminine à la commission de contrôle de la publicité. En 1975, le BVP (Bureau de vérification de la publicité) rédige une « recommandation concernant l’image de la femme dans la publicité » qui invite les annonceurs « à assurer le respect et la dignité de leur condition ». Toutefois, la mobilisation féministe autour de la critique de la publicité s’effondre durablement après l’échec du projet de loi « antisexiste » déposé en mars 1983 par Yvette Roudy, alors ministre des Droits de la femme (même Françoise Giroud accuse la ministre de vouloir brimer « le droit aux fantasmes »). Finalement, la publicité se dote d’un système d’autorégulation : le BVP joue un rôle consultatif, il rend des « avis » mais n’interdit pas.

En dehors de la publicité, les programmes jouent de plus en plus sur l’érotisme : les années 1980 mettent à la mode les playmates et l’humour sexiste, marques de fabrique de diverses émissions de Stéphane Collaro. La « libération » des écrans franchit encore un palier en 1985 avec l’arrivée de la pornographie (cryptée) sur Canal+, de Sexy Folies (produite sur Antenne 2 par Pascale Breugnot, figure de la télévision des années 1980) puis de la Série rose sur FR3. Si cette évolution reste encore très encadrée, et sous la haute surveillance du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), ce n’est pas au nom de la défense de la dignité des femmes, mais au nom de la protection des enfants, un motif beaucoup plus consensuel et fondé juridiquement (en l’état actuel de la législation).

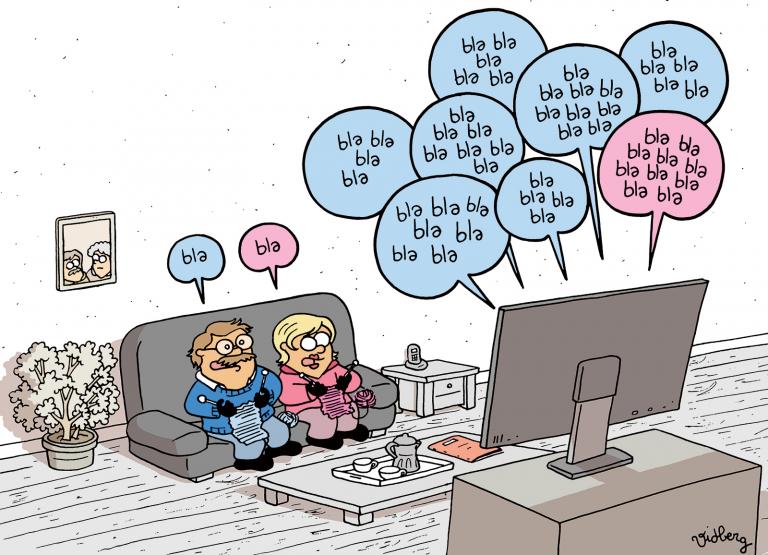

Parce que la concurrence entre les chaînes s’intensifie, la télévision est de plus en plus attentive à la demande de son public. Or, il apparaît que les femmes, d’abord négligées par la programmation, représentent un public fidèle et assidu. Toutes les mesures d’audience enregistrent un phénomène stable : les femmes passent, en moyenne, plus de temps que les hommes devant la télévision – car elles sont moins nombreuses à travailler en dehors du foyer. En revanche, leur écoute est plus souvent distraite. Les nombreuses tâches qu’elles doivent assurer en font un public souvent inattentif et peu disponible : elles continuent de s’affairer, même — voire surtout — en soirée, lorsque le reste de la famille se repose devant le petit écran. Autre contrainte qui pèse sur leur écoute : les femmes choisissent moins souvent le programme regardé, le contrôle de la télécommande apparaissant comme une question d’autorité pour le père de famille.

Si les femmes ont la réputation d’être de ferventes téléspectatrices, c’est qu’elles sont, bien davantage que les hommes, enclines à dire l’importance de la télévision dans leur vie

Si, malgré tout, les femmes ont la réputation d’être de ferventes téléspectatrices, c’est qu’elles sont, bien davantage que les hommes, enclines à dire l’importance de la télévision dans leur vie. Ce sont elles, surtout, qui écrivent le plus volontiers pour féliciter les producteurs, pour dire qu’elles ont apprécié une émission, ou pour évoquer leurs vedettes préférées, alors que les téléspectateurs masculins adoptent, en public, une posture plus critique.

Ces tendances lourdes occultent la diversité et la complexité des comportements réels : en fait, les femmes actives et diplômées ont des faibles durées d’écoute, et l’on pourrait souligner que les hommes, même s’ils ne l’affichent pas forcément, font aussi partie du public des feuilletons ou des magazines dits « féminins ». Pourtant, ces nuances ne peuvent ébranler un stéréotype désormais bien ancré chez les professionnels. Depuis 1985 et la création par l’institut Médiamétrie des vingt-quatre « cibles standard », les annonceurs, et donc les diffuseurs, se donnent comme public privilégié la célèbre « ménagère de moins de cinquante ans ». Cette catégorie est bien trop vague pour constituer un réel objet statistique, mais elle permet aux professionnels de se représenter leur public et leur marché. Derrière le langage moderne du marketing, on retrouve l’image classique de la ménagère : responsable des achats pour les biens de consommation courante, « provinciale » et sentimentale, peu sensible à l’avant-garde et à l’expérimentation mais avide de divertissement.

La pression croissante de la recherche d’audience s’est donc accompagnée d’une mutation de la figure du téléspectateur-moyen, destinataire des programmes « grand public » : celui des débuts de la télévision était, comme le « Français moyen », un homme ; celui d’aujourd’hui est indéniablement une femme. Signe de ce retournement, ce sont désormais les hommes qui sont la cible des stratégies de niches (portées par les « petites » chaînes payantes, de Canal+ à BeIN Sport). Téva (depuis 1996) et plus récemment Chérie25 ont essayé de se positionner sur le créneau de la chaîne thématique « seulement pour les femmes », en s’inspirant très fortement du ton de la presse féminine, mais le modèle reste fragile. Les « généralistes », elles, doivent conquérir les femmes, principales « cibles utiles » : c’est en faisant miroiter leurs parts de marché sur les ménagères de moins de 50 ans que les régies de TF1 et M6 attirent la majorité des investissements publicitaires français.

Un bilan en demi-teinte : petit écran et sexisme ordinaire

La durée d’écoute des « femmes responsables des achats » — nom actuel des ménagères — de moins de 50 ans ne cesse d’augmenter : elle atteint 3 h 58 par jour en 2012. En réalité, les plus gros consommateurs de télévision restent les personnes âgées, mais cette catégorie intéresse beaucoup moins les annonceurs, qui encouragent plutôt la multiplication des séries, des émissions de télé-réalité et de coaching, destinées aux jeunes téléspectatrices. Cette télévision plus féminine est-elle une télévision plus féministe ? Les chroniqueurs TV veulent y croire, qui n’ont plus d’autre mot à la bouche que le « triomphe » des héroïnes de séries. Un exemple parmi d’innombrables articles : Olivier Joyard, « Séries : “Girls”, “The Good Wife”, “Homeland”… vive les femmes ! », (Les Inrockuptibles, 29 septembre 2012). Il est vrai que la fiction présente aujourd’hui une grande diversité de rôles et de personnalités.

Diverses instances soulignent, au contraire, l’étonnant archaïsme de nombreux programmes. Dans les années 1990, des associations comme La Meute ont ranimé la critique féministe de la publicité. En 2001, un rapport dirigé par Brigitte Grésy sur « L’image des femmes dans la publicité » évoquait la persistance « inacceptable » de stéréotypes, d’images « humiliantes et dégradantes », « incitant à la violence contre les femmes ou à la discrimination en raison du sexe

. La télévision, toutefois, y était moins incriminée que d’autres médias (presse et affiches).

En 2008 a été mise en place une Commission sur l’image des femmes dans les médias par Valérie Létard, secrétaire d’État chargée de la Solidarité pour « pour travailler sur le décalage entre l’image des femmes véhiculée par les médias et leur véritable place dans la société ». Depuis, les rapports se multiplient : rien que pour l’année 2013, on dispose de trois diagnostics sévères du CSA concernant le « sport féminin à la télévision », « les femmes dans les émissions d'information » et « le temps de parole des femmes dans les magazines de plateau » (ces études sont disponibles en ligne sur le site du CSA). Le groupe France Télévisions s’est engagé à féminiser ses écrans et à augmenter le nombre d’expertes dans ses programmes (pour atteindre un objectif de… 30 %) et a lancé, en juin 2015, un annuaire de référence en ligne gratuit pour encourager les bonnes pratiques : Les Expertes. Comme l’ont admis les dirigeants, finalement, « l’autorégulation ne suffit pas » : une télévision fidèle à ses missions de service public ne peut se réfugier derrière l’argument qui consiste à voir dans les programmes un reflet d’une société inégalitaire.

Le CSA semble donc être confronté à un sexisme omniprésent mais latent et multiforme

, qui prend la forme de la connivence, du lieu commun, alors que l’égalité des sexes fait l’objet d’un consensus officiel. La médiatisation du 8 mars est exemplaire de cette ambiguïté. Le traitement de la journée des droits des femmes mêle un discours d’information, porteur d’un message civique, et des opérations médiatiques qui révèlent une réelle incompréhension, sinon un mépris, des enjeux. Le JT apparaît comme le lieu d’un travail pédagogique que le reste de la programmation contredit : les émissions de divertissement, notamment, instrumentalisent et détournent la journée de « la » femme en une sorte de Saint-Valentin. Le 8 mars 2010, par exemple, au Grand Journal de Canal+, Michel Denisot, le temps de la soirée, « laisse les commandes de l'émission » (sic) à Ariane Massenet, avant, bien sûr, que tout rentre dans l’ordre — la « norme-mâle » — du quotidien.

Le JT apparaît comme le lieu d’un travail pédagogique que le reste de la programmation contredit

Au-delà de ces indicateurs et des initiatives en faveur d’une meilleure représentation « des femmes », on peut aussi se demander quel rôle joue la télévision dans la définition du féminin, et plus largement, du genre. Là encore, au milieu d’un flot de contenus majoritairement conformistes, sinon conservateurs

, on peut noter des frémissements, comme l’apparition de personnages trans dans des séries « grand public » — en mars 2017 dans Louis(e), sur TF1, ou en mars 2018 dans Plus Belle La Vie, sur France 3 — avec un retard notable sur les télévisions anglo-saxonnes

.

La télévision de l’ère #MeToo

En août 2015, Delphine Ernotte, devient non seulement la première femme à diriger France Télévisions, mais la première à porter, à ce niveau de responsabilité, un discours féministe. Les propos tenus quelques jours après sa nomination laissent espérer une nouvelle ère : « Mon premier constat en arrivant ? On a une télévision d’hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change », déclarait-elle le 23 septembre 2015 à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Le remplacement de David Pujadas par Anne-Sophie Lapix, pour assurer la présentation du « 20 heures » de France 2, ainsi que la mise à l’écart de quelques piliers de cette télévision, doivent marquer un changement de cap. Même si certains, à commencer par les stars déchues, y voient surtout une instrumentalisation du discours militant, au service d’une démarche de réduction des coûts et de course à l’audience...

Au-delà des effets d’annonce, la télévision est-elle en train de bouleverser sa relation avec les femmes ? Plusieurs éléments permettent d’en douter

Au-delà des effets d’annonce, la télévision est-elle en train de bouleverser sa relation avec les femmes ? Plusieurs éléments permettent d’en douter. Certes, pas plus qu’hier, la télévision ne se réduit à ses figures féminines stéréotypées (telle Nabila et son : « Nan mais allô ? t’es une fille t’as pas de shampooing ? »). Les dernières études du CSA montrent que les avancées sont trop peu significatives et que le tableau général reste marqué par les déséquilibres déjà évoqués. La mobilisation de collectifs de femmes journalistes comme Prenons la Une », créé en 2014, ne semble pas – pas encore ? – apporter de résultat tangible. Le petit écran apparaît même à la traîne par rapport à la tribune que représentent désormais les réseaux sociaux. Si la télévision s’est bien fait l’écho, à partir d’octobre 2017, de la vague de dénonciations du harcèlement et des violences sexuelles sous le hashtag de ralliement #MeToo, elle a très peu interrogé ses propres pratiques professionnelles – alors même que Sandra Muller, qui a lancé en France le mot clé #BalanceTonPorc, est une journaliste de télévision, agressée dans le cadre d’un salon professionnel par le patron d’une chaîne française. En novembre 2018, une tribune signée par 409 journalistes le rappelait pourtant : « Notre profession n'est pas épargnée par ces violences. À l'intérieur même de nos rédactions, des hommes tiennent des propos sexistes répétés, nous harcèlent, ou nous agressent, nous ou nos consœurs ».

Certains aspects de la révolution de la condition féminine ont donc bien été télévisés : depuis les années 1970, on peut même dire que la télévision a joué un rôle pédagogique de défense et illustration du droit au travail, ou encore du droit à « disposer de son corps » (en matière de procréation). À l’inverse, elle a contribué, dans le même temps, à naturaliser un certain nombre de rôles sociaux, de modes de relations entre les sexes ou d’institutions (comme la famille patriarcale). Il ne suffit donc pas, pour comprendre ces mécanismes, de penser le petit écran comme un « miroir » de la société. En effet, la télévision ne reflète pas mécaniquement et passivement une réalité : ses programmes résultent de rapports de forces complexes et dynamiques et de négociations constantes. Elle n’est pas une représentation mais le lieu et l’arène d’un conflit de représentations. Au vu du bilan que l’on peut dresser de l’histoire des femmes à (et devant) la télévision, on se prend donc à rêver qu’elles reprennent à leur compte le slogan d’une chaîne conquérante, HBO : « Get more ».