Un modèle hollywoodien de synergie économico-culturelle

La société de production Disney s’est établie en Californie en octobre 1923, quelques années après la constitution des grandes compagnies hollywoodiennes. Arrivée tardivement, elle est restée à part dans le secteur cinématographique car, en se concentrant sur les dessins animés et les films destinés aux enfants, elle ne s’érige pas en major au sens classique, c’est-à-dire en une société disposant de moyens de production, de distribution et d’exploitation cinématographiques. Tandis qu’elle n’a jamais détenu de salles de cinéma, ses réseaux de distribution nationale puis internationale se sont développés bien plus tard, respectivement dans les années 1950 et 1990. Ses créations et ses biens dérivés précèdent nettement les structures de distribution ; en revanche ces dernières se sont avérées nécessaires pour capitaliser ses succès et maximiser les gains économiques ainsi générés. Autant dire que la réussite de Disney ne résulte pas des procédés traditionnels utilisés par les studios d’Hollywood.

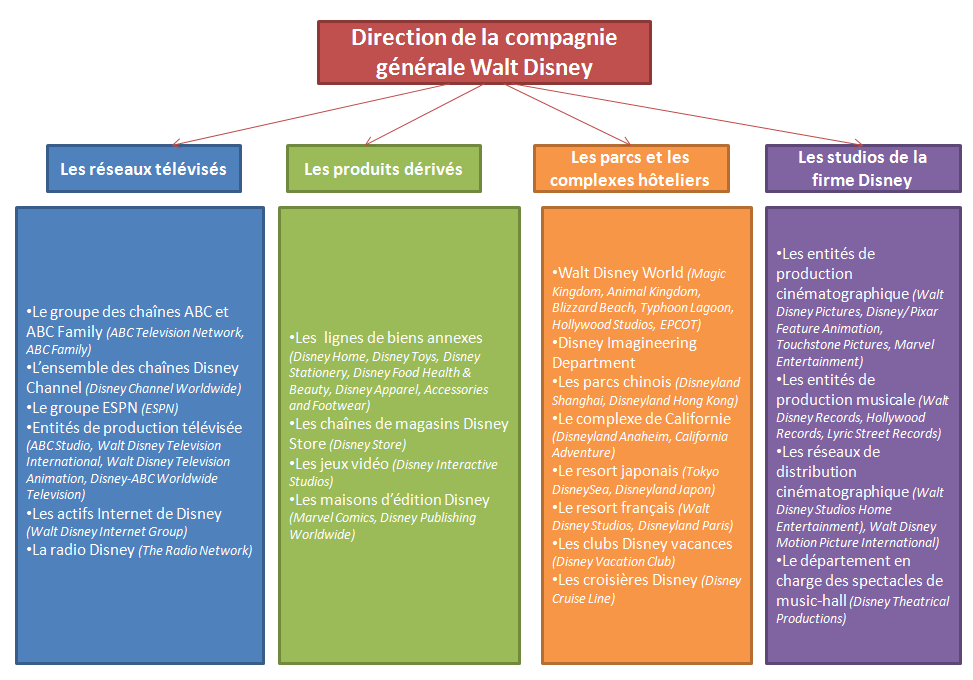

La structuration globale de la firme Disney

Source : A.Bohas, op. cit.

Au contraire, elle provient de la synergie opérée entre économique et culturel dans les vastes domaines de l’entertainment. En fait, elle découle davantage de la déclinaison de narrations attrayantes sur de multiples supports audiovisuels et dans de nombreux divertissements — chacun se renforçant l’un l’autre — que de la simple possession de capacités de production et de diffusion. Depuis les années 1920, les studios développent des dessins animés qui rencontrent un succès proprement international grâce à des univers originaux, des personnages attachants, à l’image de l’emblématique Mickey Mouse, et des technologies innovantes comme l’emploi de la couleur et du son. En effet, avec la sortie de Steamboat Willie en novembre 1928, l’emploi du son pour la première fois dans ce genre de divertissement provoque un enthousiasme international en faveur de la fameuse souris. Puis, la firme Disney réalise en 1932 le premier dessin animé en couleur, Flowers and Trees appartenant à la série des Silly Symphonies. L’utilisation du technicolor lui vaut à cette époque son premier Oscar

. De manière déterminante, en initiant en 1937 un nouveau type de bien cinématographique — le film d’animation — Disney capitalise un avantage concurrentiel majeur. Coûtant la somme, colossale pour l’époque, de 1,5 million de dollars, Blanche Neige et les Sept Nains est présenté en avant-première le 21 décembre au Carthay Circle. Toutefois, ces courts, puis longs métrages, exigent de nombreuses ressources que les seuls revenus de producteur ne permettent pas de couvrir

. En effet, l’animation mobilise sur plusieurs années des centaines de personnes sur une même œuvre sans compter que les majors en charge de la distribution et de l’exploitation prélèvent des revenus conséquents.

C’est la raison pour laquelle bénéficiant d’une adhésion internationale en faveur de ses personnages, l’entreprise Disney développe dès ses premières sorties cinématographiques des lignes de produits dérivés. Sous l’impulsion d’Herman Kamen, ces derniers connaissent une croissance sans précédent. Par la suite, avec l’expansion de Disney durant les années 1980, les Disney stores sont lancés et comptent jusqu’à 747 centres en 1999. Par ailleurs, des activités comme le Club Mickey Mouse sont très rapidement proposées pour les enfants. Des réunions sont organisées durant la semaine, les enfants regardent ensemble des dessins animés Disney, récitent un credo et portent un serre tête avec les célèbres oreilles de Mickey Mouse. Retenons que ces associations organisent un vécu collectif qui constitue un moment privilégié pour la diffusion des films, des biens dérivés ainsi que des univers narratifs. En outre, cette expérience a également annoncé les parcs à thèmes et les programmes télévisés.

Les activités non-audiovisuelles de Disney

Source : A.Bohas, op. cit.

Une étape décisive dans l’utilisation synergique des créations cinématographiques a lieu en 1954-1955 avec la mise en relations des univers Disney au cinéma, à la télévision et dans les parcs d’attractions. En effet, Walt Disney fait appel au nouveau médium télévision pour rassembler les fonds nécessaires au lancement du parc Disneyland. Alors que le milieu hollywoodien se refuse à l’époque à produire pour le petit écran, le producteur de génie conclut avec ABC un accord pour des émissions sur la construction du parc intitulé Disneyland en échange d’une prise de participation dans le capital du parc à hauteur de 35 %. Aussi la popularité du programme contribue-t-elle à promouvoir le parc de la même manière que le Club Disney a participé en son temps aux succès des productions et des biens dérivés. En juillet 1955, Disneyland Anaheim (Californie) connaît d’emblée le succès qui ne s’est pas démenti depuis. Comme l’a écrit Douglas Gomery, « la nature fondamentale du système des studios a changé au cours de cette chaude journée de juillet [17 juillet 1955] où Disney et ABC ont lié le cinéma, la télévision et les parcs à thèmes »

. Ainsi les synergies culturelles d’ordre transnational Disney conduisent-elles les visiteurs/consommateurs/spectateurs d’une activité à une autre au cours de déclinaisons multimédias d’un même univers narratif.